BeleuchtungWirtschaftliche Spielräume nutzen

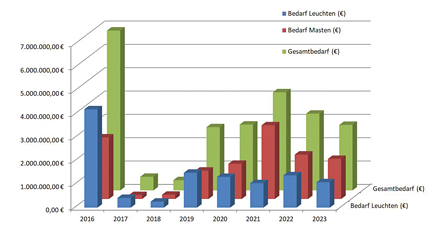

Beispiel für Prognose Sanierungsbedarf.

(Bildquelle: switch.on)

Viele Teile der Straßenbeleuchtungsanlagen in den Kommunen sind in den 1960er- bis 1980er-Jahren errichtet worden. Die in diesem Zeitraum installierten Anlagen erreichen jetzt – sofern zwischenzeitlich keine Erneuerung stattgefunden hat – ein Alter von 30 bis 50 Jahren. Überschreiten heute beispielsweise nur 10 bis 20 Prozent der Leuchten eine übliche Nutzungsdauer von 30 Jahren, so können es in zehn Jahren bereits 60 Prozent sein. Ein ähnliches Bild ergibt sich häufig bei den Tragsystemen, gegebenenfalls zeitlich um 10 bis 20 Jahre versetzt.

Die übliche Nutzungsdauer von Tragsystemen und Netzen wird mit 50 bis 60 Jahren, von Leuchten mit 25 bis 30 Jahren angegeben. Die in den 1960er- bis 1980er-Jahren errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen erreichen und/oder überschreiten somit in den kommenden Jahren die übliche Nutzungsdauer. Das bedeutet allerdings nicht automatisch das Ende der technischen Nutzungsdauer. Durch Instandhaltung lässt sich diese praktisch unbegrenzt verlängern. In die Betrachtung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer fließen die steigenden Instandhaltungskosten, Betriebskosten und der technische Fortschritt ein. Ob solche Erneuerungen rentabel sind, lässt sich unter anderem durch eine Investitionsrechnung, zum Beispiel nach der Kapitalwertmethode, ermitteln.

Kalkulierte Lebensdauer von rund 30 Jahren

Eine erste Einschätzung der Wirtschaftlichkeit einer Erneuerungsmaßnahme liefert eine Kostenvergleichsrechnung. Dabei werden die Gesamtkosten einer Umrüstung dem Status quo, also dem Weiterbetrieb der derzeitigen Anlage, gegenübergestellt. Es handelt sich um ein statisches Berechnungsverfahren, der Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen wird also nicht berücksichtigt. Da Straßenleuchten eine kalkulierte Lebensdauer von rund 30 Jahren haben, ist der zeitliche Aspekt aber von Bedeutung.

Daher ist es sinnvoll, dynamische Verfahren wie die Kapitalwertmethode und die Amortisationsrechnung bei Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Alle Zahlungen innerhalb der üblichen Betriebsdauer werden auf den Zeitpunkt der Umrüstung mit einem marktüblichen Zinssatz abgezinst. Das sind im Einzelnen die Anschaffungs- und Montagekosten, die Energiekosten sowie der Aufwand für Betrieb und Instandhaltung. Der voraussichtlichen Steigerung periodisch wiederkehrender Zahlungen, zum Beispiel für Strom, kann durch entsprechende Änderungssätze Rechnung getragen werden. Die Investition mit dem höchsten Kapitalwert ist demnach die wirtschaftlichste.

In vielen Fällen sind aber auch die mangelnde Standsicherheit von Tragsystemen, eine unzureichende Beleuchtungsqualität, ein hoher Energieverbrauch, Probleme bei der Ersatzteilversorgung oder rechtliche Anforderungen bezüglich einsetzbarer Leuchtmittel die Auslöser für die Erneuerungsinvestition.

Maßnahmen priorisieren

Die aus der voraussehbaren Sanierungswelle resultierenden Investitionskosten sind bei der mittel- und langfristigen Haushaltsplanung zu berücksichtigen und festzuschreiben. Voraussetzung für eine erfolgreiche Erneuerungsstrategie ist eine detaillierte Ist-Analyse. Dafür lohnt sich ein Blick in das aktuelle Leuchtstellenregister und die Berichte des betriebsführenden Unternehmens. Zunächst sollte die Altersstruktur untersucht werden, um einen Modernisierungsstau rechtzeitig zu erkennen. Für Tragsysteme ist eine Beurteilung der Standsicherheit relevant. Bei der Beurteilung der Leuchten ist insbesondere die Energieeffizienz, aber auch die Ersatzteilversorgung ein wichtiger Faktor.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sollten die Maßnahmen priorisiert werden: Ist eine Modernisierung technisch unbedingt erforderlich, besteht unmittelbar Handlungsbedarf (Sanierungsphase I). Das ist zum Beispiel der Fall, wenn bisher eingesetzte Lampen oder Vorschaltgeräte von einem Handelsverbot betroffen sind. Energetisch und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen sind der zweiten Sanierungsphase zuzuordnen. In einem dritten Schritt sind technisch in naher Zukunft erforderliche und energetisch sinnvolle Modernisierungen umzusetzen, die aber nicht zwingend wirtschaftlich sein müssen.

Ablauf der Nutzungsdauer

Mit Blick auf den kommunalen Haushalt sollten jedoch auch die Entlastungen im konsumtiven Bereich beachtet werden, die allerdings nur bei der Erneuerung von Leuchten aufgrund verminderter Wartungskosten, zum Beispiel kein Leuchtmitteltausch bei LED-Leuchten, und geringerem Energieverbrauch eintreten. Keine Einsparungen sind in der Regel bei der Erneuerung von Tragsystemen zu erzielen.

Der Aufwand der Erneuerung von Anlagen kann in einigen Bundesländern unter bestimmten Voraussetzungen über Straßenbaubeiträge – zum Beispiel nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) Nordrhein-Westfalen – teilweise refinanziert werden. Zu den beitragsfähigen Maßnahmen gehören die nachmalige Herstellung, also Erneuerung, und die Verbesserung von Teileinrichtungen der Straßen, wozu auch die Beleuchtung zählt.

Eine Herstellung liegt vor, wenn die Anlage nach Abnutzung wiederhergestellt wird. Sie ist dann beitragsfähig, wenn sie notwendig ist. Das ist der Fall, wenn die übliche Nutzungsdauer abgelaufen und die Beleuchtungsanlage verschlissen ist. Bei der Bestimmung der üblichen Nutzungszeit gibt es keine allgemeingültigen Zeitspannen. Wie schon erwähnt, beträgt sie bei Beleuchtungseinrichtungen etwa 25 bis 30 Jahre. Der üblichen Nutzungszeit kommt nur insofern für die Frage der Erneuerungsbedürftigkeit eine Bedeutung zu, als deren Nachweis umso weniger detailliert sein muss, je länger diese abgelaufen ist.

Verkehrstechnischen Verbesserung

Wenn erkennbar ist, dass die Erneuerung nicht aus beitragsrelevanten Gründen (etwa niedrigerer Stromverbrauch) erfolgt, sind an den Nachweis der Abnutzung verschärfte Anforderungen zu stellen. Deshalb ist es wichtig, die Abnutzung sorgfältig zu dokumentieren. Mit Verbesserung meint das KAG eine optimale Ausleuchtung der Straße im Sinne einer verkehrstechnischen Verbesserung. Eine positive Auswirkung auf den Verkehrsablauf kann zum Beispiel durch eine höhere Anzahl von Leuchten, durch die Erhöhung des Leuchtenlichtstroms oder durch eine bessere Lichtverteilung erreicht werden. Im Streitfall wird die Kommune allerdings nachweisen müssen, dass eine verkehrstechnisch bessere Ausleuchtung überhaupt erzielt wurde. Die Erneuerung durch den Einsatz von LED-Leuchten ist umso eher beitragsfähig, je älter die bislang eingesetzten Anlagen sind und je plausibler die verkehrstechnischen Vorteile für die Anlieger dargestellt werden können.

Aktuelle Fördermöglichkeiten

Die Steigerung der Energieeffizienz von Straßenbeleuchtungsanlagen ist ein wertvoller Beitrag zum kommunalen Klimaschutz. Aus diesem Grund gibt es immer wieder Förderprogramme auf Landes- und Bundesebene. Ein wichtiges Förderinstrument ist die Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld, kurz Kommunalrichtlinie, die Anfang dieses Jahres in einer neuen Fassung in Kraft getreten ist.

Gefördert wird der Einbau hocheffizienter Beleuchtungstechnik bei der Sanierung der Anlagen einschließlich der Steuer- und Regelungsanlagen. Darüber hinaus ist auch die Beleuchtungstechnik für neue Lichtpunkte förderfähig, um Beleuchtungsmissstände zum Beispiel an Fußgängerüberwegen zu beheben.

Zuwendungsfähig für die Förderung sind:

– Die Anschaffung der Anlagenkomponenten einschließlich Steuerungs- und Regelungstechnik,

– Ausgaben für qualifiziertes externes Fachpersonal zur Installation der Anlage,

– Ausgaben für die fotometrische Messung,

– die Demontage und fachgerechte Entsorgung der zu ersetzenden Anlagenkomponenten.

Voraussetzung ist der Nachweis, dass durch die neu installierte Technik Treibhausgaseinsparungen von mindestens 50 Prozent erzielt werden. Die zu installierenden Leuchten müssen eine angemessene Amortisationszeit haben, austauschbare Module und Vorschaltgeräte sowie eine Mindestlebensdauer von 75.000 Betriebsstunden aufweisen. Darüber hinaus sollte die Beleuchtungstechnik inklusive der Regelungs- und Steuerungstechnik eine zeit- oder präsenzabhängige Beleuchtung von unterschiedlichen Verkehrsflächen (für den Kraftfahrzeug-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr) oder bei Bedarf auch zusätzlich zu beleuchtenden Begrenzungsflächen, wie Hausfassaden, Grünstreifen und Vorgärten, ermöglichen.

Multivariable Leuchten

Alternativ sollte die Beleuchtung sowohl an unterschiedliche Witterungsbedingungen als auch an unterschiedliche Verkehrsdichten angepasst werden können. Dafür ist sowohl eine Änderung des Beleuchtungsniveaus, entsprechend der zu wählenden Straßenbeleuchtungsklasse, als auch eine Änderung der Lichtverteilung, entsprechend der Witterung, anzuwenden. Zusätzlich muss eine Gesamtgleichmäßigkeit U0 von 0,55 (DIN EN 13201) für trockene Straßen und 0,4 für nasse Straßen erreicht werden. Das ist entweder durch günstige Masthöhen-Mastabstand-Verhältnisse oder durch multivariable Leuchten, also Leuchten mit mehr als einer Lichtstärkeverteilungskurve, sicherzustellen. Nach der Installation ist hierfür eine fotometrische Messung durchzuführen und das Einhalten der lichttechnischen Voraussetzungen zu bestätigen.Die Zuschüsse betragen 20 bis 25 Prozent, für finanzschwache Kommunen 25 bis 30 Prozent. Die Antragsfristen sind jeweils vom 1. Januar bis 31. März und vom 1. Juli bis 30. September.

http://www.switchon-energy.de

Nordrhein-Westfalen: Sieben Nichtwohngebäude ausgezeichnet

[11.04.2025] Nordrhein-Westfalen hat sieben besonders energieeffiziente Nichtwohngebäude ausgezeichnet. Die prämierten Projekte zeigen beispielhaft, wie Klimaschutz, innovative Architektur und nachhaltige Bauweise miteinander vereinbar sind. mehr...

Energiesystem: 700 Milliarden mit besserer Planung sparen

[03.04.2025] Eine neue Studie im Auftrag der EnBW zeigt: Der klimaneutrale Umbau des Energiesystems könnte deutlich günstiger ausfallen als bisher angenommen - wenn Ausbauziele und Netzinvestitionen besser aufeinander abgestimmt werden. mehr...

Heilbronn: Heizungsanlagen erhalten IoT-Technologie

[28.03.2025] Stadtsiedlung Heilbronn rüstet über 120 Heizungsanlagen mit IoT-Technologie von metr und der Konnektivität der Telekom auf. Durch digitale Überwachung und automatische Optimierung sinken Energieverbrauch und Heizkosten, während CO₂-Emissionen reduziert werden. mehr...

Rosengarten: Betriebsführung für öffentliche Beleuchtung vergeben

[26.03.2025] swb Beleuchtung hat die Ausschreibung für die Betriebsführung der öffentlichen Beleuchtung in der Gemeinde Rosengarten gewonnen. Der Vertrag umfasst rund 1.800 Lichtpunkte, läuft über zwölf Jahre und beinhaltet Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie zur Modernisierung der Beleuchtungsinfrastruktur. mehr...

Dortmund: Umstellung auf LED fast abgeschlossen

[13.03.2025] Die Stadt Dortmund hat die Umstellung auf smarte Straßenbeleuchtung nahezu abgeschlossen. mehr...

Jena: Smartes Quartier fertiggestellt

[10.03.2025] Das Modellprojekt Smartes Quartier Jena-Lobeda ist nach fünf Jahren abgeschlossen. Durch smarte Technologien, energieeffiziente Sanierung und digitale Gesundheitsangebote wurden neue Wohnkonzepte erprobt, deren Erkenntnisse nun in weitere Projekte einfließen. mehr...

Essen: Fortführung des Förderprogramm für Gebäudemodernisierung

[06.03.2025] Der Rat der Stadt Essen hat die Fortführung des Förderprogramms für energetische Gebäudemodernisierung beschlossen. Ab dem 1. April 2025 können wieder Anträge gestellt werden, wobei überarbeitete Richtlinien für mehr Klarheit und Effizienz sorgen. mehr...

RheinEnergie: KI soll Effizienz der Heizwerke steigern

[03.03.2025] Die RheinEnergie setzt jetzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz, um die Effizienz ihrer Heizwerke zu steigern. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt mit acht Anlagen wird die smarte Technologie nun in 120 weiteren Wärmeerzeugungsanlagen implementiert. mehr...

E.ON: Effizienz-Drohnen über Coventry

[12.02.2025] E.ON, die englische Stadt Coventry und Kestrix setzen Drohnen mit Wärmebildkameras und 3D-Modellierung ein, um Daten über Energieeffizienz und Wärmeverluste zu sammeln. mehr...

Landkreis Oder-Spree: Ganzheitliche Energie-Kommune

[11.02.2025] Die AEE zeichnet den Landkreis Oder-Spree im Februar als Energie-Kommune des Monats aus. Ein Grund dafür ist, dass hier Wärme, Mobilität und Strom im Sinne des Klimaschutzes ganzheitlich gedacht werden. mehr...

Sugenheim: Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt

[10.02.2025] Die Gemeinde Sugenheim hat ihre Straßenbeleuchtung modernisiert und setzt nun vollständig auf LED-Technik. Die Umstellung, die in Zusammenarbeit mit N‑ERGIE erfolgte, spart jährlich rund 53.600 Kilowattstunden Strom ein und reduziert den CO₂-Ausstoß um 22.000 Kilogramm. mehr...

Energie-Kommune 2024: Finalisten stehen fest

[04.02.2025] Bundorf, Chemnitz und Tübingen stehen im Finale zur Wahl der Energie-Kommune das Jahres 2024. mehr...

Walldorf: Energie-Kommune dank Sektorkopplung

[03.02.2025] Walldorf treibt die Energiewende mit innovativen Projekten und attraktiven Förderprogrammen voran. Die Stadt setzt auf Sektorenkopplung, Elektromobilität und die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. mehr...

Hamburger Energielotsen: Neues Begleitprogramm gestartet

[24.01.2025] Die Hamburger Energielotsen bieten ab sofort ein individuelles Begleitprogramm für energetische Sanierungen an. mehr...