WärmeplanungVorteile durch Location Twins

Für die kommunale Wärmeplanung sind gebäudescharfe Daten nötig.

(Bildquelle: Shutterstock/Andrey_Popov)

Mit dem Gesetz zur Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze verpflichtet die Bundesregierung die Kommunen zur Erstellung von Wärmeplänen. Diese sollen aufzeigen, wie die lokale Wärmeversorgung in Richtung Klimaneutralität umgebaut werden kann. Entsprechend positionieren sich die Unternehmen, die bei der kommunalen Wärmewende eine wichtige Rolle spielen können und wollen.

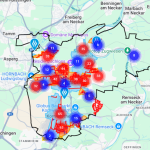

Ein Beispiel ist E.ON: Der Energiekonzern hat im November 2023 eine frei zugängliche digitale Wärmekarte veröffentlicht – eine interaktive Anwendung, die für alle rund 11.000 Kommunen und jedes Postleitzahlengebiet in Deutschland verschiedene Informationen zu Wärmeversorgung, Technologien, CO2-Emissionen und Sanierungsstand liefert (wir berichteten). Grundlage sind Geo-Informationsdaten der Firma Nexiga, die von der E.ON-Tochter DigiKoo entsprechend aggregiert und aufbereitet wurden. Die Wärmekarte zeigt beispielsweise, dass im Boitzenburger Land (Brandenburg) bereits 16 Prozent der Haushalte über eine Wärmepumpe verfügen, während es in Mannheim nur 0,6 Prozent sind.

Daten für die kommunale Wärmeplanung

Ähnliches leistet das „Wärmekataster NRW“ – eine Online-Plattform, die ebenfalls zahlreiche Daten für die kommunale Wärmeplanung zur Verfügung stellt und viele Themen abbildet: vom Solarkataster, das auch zur Analyse von für PV-Anlagen geeigneten Dachflächen genutzt werden kann, über ein Gründachkataster bis hin zum Wärmekataster. Letzteres visualisiert beispielsweise Wärmequellen und Wärmesenken. Ab 2024 werden zusätzlich gebäudescharfe Daten integriert, um den Wärmebedarf noch genauer abbilden zu können. Ziel ist es auch hier, ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, mit dem Kommunen ihre Wärmebedarfsdeckung klimaneutral simulieren und prognostizieren können.

Während die frei zugängliche Online-Version der E.ON-Wärmekarte auf einzelne Städte und Gemeinden heruntergebrochene Daten liefert, benötigen Kommunen in jedem Fall auch gebäudescharfe Daten, um einen digitalen Location Twin als Grundlage für ihre Wärmewende-Planung erstellen zu können. Die dafür notwendigen Daten stammen sowohl aus privaten und kommerziellen Quellen wie Immobilienportalen als auch aus öffentlichen Quellen wie dem Statistischen Bundesamt.

So ist der Geodatenspezialist Nexiga in der Lage, für jedes einzelne Gebäude unterschiedlichste Daten zu liefern: vom Baujahr über die Anzahl der Haushalte und Gewerbe im Gebäude, die Heizungsart, den Wärmebedarf, das Alter der Heizungsanlage bis hin zum Sanierungsstand und der Leistung einer eventuell installierten Solaranlage. Diese Daten liegen flächendeckend für über 22 Millionen Gebäude in Deutschland vor und werden mindestens jährlich, teilweise sogar vierteljährlich aktualisiert.

Planungs- und Analyse-Tool DigiPAD

Die Firma DigiKoo nutzt diese Daten nicht nur für die öffentlich zugängliche Wärmekarte, sondern viel detaillierter für das Planungs- und Analyse-Tool DigiPAD. Dieses Tool kann auf Knopfdruck einen individuellen Wärmeversorgungszwilling als Bestandteil einer ganzheitlichen Wärmeplanung erstellen. Dies entlastet die kommunalen Planer von der aufwendigen Selektion, Aggregation und Präsentation der Rohdaten. Mit dem Tool können sie zunächst eine schnelle Bestandsaufnahme durchführen und dann beispielsweise Infrastrukturdaten des lokalen Netzbetreibers und auf Wunsch auch Echtdaten der Kommune integrieren, um die verschiedenen Szenarien der Wärmewende für ihre jeweilige Kommune durchzuspielen und zu visualisieren.

Inzwischen nehmen viele Kommunen die Planung der Wärmewende zum Anlass für eine ganzheitliche Planung, die neben der Wärme- auch die Mobilitäts- und Strom-Infrastruktur umfasst. „Wir verstehen kommunale Wärmeplanung ganzheitlich im Sinne einer integrierten Energieleitplanung“, betont Manuel Baur, Leiter der Stabsstelle Integrierte Infrastrukturplanung bei badenovaNETZE, einem Verteilnetzbetreiber für weite Teile Südbadens. „Nur durch die Betrachtung aller Sektoren ist eine ganzheitliche und zukunftsfähige Wärmeplanung möglich“, so Baur. Diese Sektorenkopplung integriere beispielsweise E-Mobilität, Strom für Industrie, Gewerbe und Haushalte sowie die verschiedenen Wärmetechnologien wie Solar, Wind oder industrielle Abwärme.

Location Twin Ausgangspunkt der Planungen

Auch bei badenova ist der digitale Location Twin Ausgangspunkt der Planungen. Er ermöglicht zunächst eine Bestandsaufnahme, mit deren Hilfe das Unternehmen dann die zukünftige Versorgungsaufgabe der notwendigen Energienetze bestmöglich prognostiziert und konkrete Sanierungsmaßnahmen für die vorhandenen Gebäudetypen modelliert. Für jedes Quartier entsteht so ein Steckbrief des Status quo und der notwendigen Maßnahmen. Diese Planung kann bis auf einzelne Gebäude heruntergebrochen werden. Das macht die Wärmeplanung für jeden Betroffenen konkret und greifbar, so Baur.

Darüber hinaus werden in der Detailplanung mittlerweile teilweise 3D-Gebäudedaten verwendet, um etwa den Wärmebedarf auch für Gebäude zu modellieren, für die keine weiteren Parameter wie Anzahl der Haushalte oder Wohnfläche oder Baujahr vorliegen. Grundlage hierfür sind vor allem die amtlichen 3D-LoD2-Daten (LoD, Level of Detail), mit denen eine Wärmebedarfsberechnung unter Berücksichtigung von Boden-, Dach- und Wandflächen sowie des Gebäudevolumens (Dach- und Baukörpervolumen) möglich ist.

Modellierung des Wärmebedarfs

Patrick Heinrich ist Projektingenieur beim Gasversorgungsdienstleister DBI Gas- und Umwelttechnik, der eine solche Modellierung auf Basis von 3D-Daten zur Praxisreife bringt. „Wir entwickeln eine GIS-gestützte Berechnungsmethodik für die simultane Modellierung des Wärmebedarfs einer großen Anzahl von Gebäuden“, sagt Heinrich.

Stadtwerke und andere kommunal tätige Energieversorger haben es letztlich mit zwei unterschiedlichen Datensätzen zu tun, die sie miteinander verknüpfen müssen: zum einen die Top-down-Daten, bei denen die allgemeinen Wärmemarktdaten für Deutschland auf die jeweilige Kommune und ihr Stadtwerk heruntergebrochen werden, zum anderen die Bottom-up-Daten, bei denen die einzelnen Gebäudeinformationen zu einer kommunalen Gesamtplanung aggregiert werden müssen.

„Mit unseren BET-Energiewelten zeigen wir verschiedene Entwicklungspfade zur Klimaneutralität in Deutschland auf“, sagt Carsten Bode. Als Berater beim BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung unterstützt er unter anderem Stadtwerke bei der Planung der Wärmewende. Er betont: „Mit unserem Top-down-Ansatz werden die Entwicklungen mit wenig Aufwand auf die Kommune übertragen, der eigentliche Aufwand entsteht beim Bottom-up-Ansatz, also bei den Detailbetrachtungen.“

Beide Herangehensweisen seien notwendig, denn nur „die Kombination von Top-down- und Bottom-up-Ansatz gewährleistet die Konsistenz zwischen den Deutschland-Szenarien und der lokalen Situation“, so Bode. Zudem bringe ein solches ganzheitliches Verständnis der Zusammenhänge im Wärmemarkt die wichtigen Akteure zusammen. Bode: „Das wiederum ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Wärmewende.“

Externe Partner für die Wärmeplanung

Es ist zu erwarten, dass sich rund um die einzelnen Kommunen, Stadt- und Gemeindewerke Ökosysteme bilden, die vor allem das Ziel haben, eine belastbare Datenbasis für die Wärmewende zu schaffen. Zwar liegen die wichtigsten lokalen Daten wie Verbräuche ohnehin bei den Stadtwerken. Relevante Basisdaten wie Gebäudemerkmale, soziodemografische Daten oder Katasterdaten lassen sich jedoch in der Regel einfacher und schneller zentral von einem externen Dienstleister beziehen.

Hinzu kommt, dass die internen Prozesse der Datenbeschaffung oft höhere Kosten verursachen als der externe Einkauf der benötigten Daten. Zudem wird die Wärmeplanung häufig für ein größeres Versorgungsgebiet erstellt, für das intern noch keine Echtdaten vorliegen, sodass externe Lieferanten einspringen müssen. Nicht zuletzt verfügen externe Partner über Erfahrungen aus anderen kommunalen Wärmewendeprojekten. So müssen die Kommunen bei ihrer Planung das Rad nicht neu erfinden und profitieren von den Erfahrungen und Vorgehensweisen, die andere bereits gemacht haben.

Schornsheim: Klimaneutrales Neubaugebiet fertiggestellt

[11.12.2025] Schornsheim hat das neue Neubaugebiet Gänsweide übernommen, das komplett auf Erdwärme setzt. MVV zufolge ist es das erste Gebiet der Verbandsgemeinde Wörrstadt, das mit einem kalten Nahwärmenetz erschlossen wurde. mehr...

Agentur für Erneuerbare Energien: Hintergrundpapier bewertet Wärmewende

[11.12.2025] Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt deutliche Unterschiede beim Fortschritt der Wärmewende in den Bundesländern. Die Analyse beleuchtet sowohl den Ausbau erneuerbarer Wärme als auch den Stand der kommunalen Wärmeplanung. mehr...

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim: Bürgerbeteiligung beeinflusst Fernwärmeplanung

[11.12.2025] In Ludwigsburg und Kornwestheim beeinflusst die Bürgerbeteiligung erstmals spürbar die Fernwärmeplanung. Wie die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim berichten, führt die Nachfrage der Anwohner direkt zu vorgezogenen Ausbauschritten. mehr...

naturstrom: Zuschlag für Wärmeplanung erhalten

[10.12.2025] naturstrom und EnergyEffizienz haben erstmals gemeinsam den Zuschlag für eine kommunale Wärmeplanung erhalten. Die beiden Unternehmen sollen die Wärmeplanung für die Kommunale Allianz Aurach-Zenn in Nordbayern erarbeiten. mehr...

Wärmewende Akademie: Positive Bilanz nach einem Jahr

[10.12.2025] Die Mannheimer Wärmewende Akademie zieht ein Jahr nach ihrer Eröffnung eine positive Bilanz: Über 90 Handwerksbetriebe haben ihre Schulungen durchlaufen und unterstützen die Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme. mehr...

Neutraubling: Biomasseheizwerk ans Wärmenetz gegangen

[08.12.2025] REWAG hat in Neutraubling jetzt ein Biomasseheizwerk offiziell in Betrieb genommen. Die Anlage soll das Wärmenetz stabilisieren und ein weiterer Schritt zur Dekarbonisierung sein. mehr...

Deutsche Telekom: Abwärme für Berliner Wohnkomplex

[04.12.2025] Ein denkmalgeschützter Wohnkomplex in Berlin-Schöneberg wird künftig zu großen Teilen mit Abwärme aus einem Telekom-Rechenzentrum beheizt. Das geplante System soll rund zwei Drittel des Wärmebedarfs der 500 Wohnungen abdecken, ohne die Mieter finanziell zusätzlich zu belasten. mehr...

Wuppertal: Online-Beteiligung zur Wärmeplanung gestartet

[04.12.2025] Wuppertal bittet die Bevölkerung erneut um Hinweise zur kommunalen Wärmeplanung und öffnet dafür eine zweite Online-Beteiligung. Bis zum 12. Dezember können Bürgerinnen und Bürger laut wer denkt was Vorschläge zur klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045 einreichen. mehr...

Heidelberg: 86 Millionen Euro Förderung vom Bund

[03.12.2025] Heidelberg erhält für drei zentrale Projekte der Wärmewende 86 Millionen Euro Fördermittel des Bundes. mehr...

Kommunale Wärmeplanung: Vorläufige Ergebnisse mehrerer Städte

[27.11.2025] Mehrere deutsche Städte legen erste oder vorläufige Ergebnisse ihrer kommunalen Wärmeplanung vor und öffnen die Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger. Die Zwischenstände aus Leverkusen, Kaiserslautern und Hamburg zeigen, wo Netzausbau, Sanierungen und erneuerbare Quellen künftig ansetzen könnten. mehr...

Konstanz: Gründung von Wärmeverbund

[27.11.2025] Die Stadtwerke Konstanz gründen gemeinsam mit Solarcomplex eine Gesellschaft für den Aufbau eines regenerativen Wärmeverbunds im neuen Stadtteil Hafner. Der Entscheidung des Gemeinderats zufolge soll Wärmeversorgung Hafner Wärmepumpen und eine eigene Photovoltaikanlage bündeln. mehr...

IÖW: Projekt zu Nahwärmenetzen in kleinen Kommunen

[26.11.2025] Ein Projekt des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zeigt, wie kleine Kommunen Nahwärmenetze auch ohne eigenes Stadtwerk umsetzen können. Dem IÖW zufolge sind eine gesicherte Nachfrage vor Ort und ein tragfähiges Betreibermodell die Schlüssel zum Erfolg. mehr...

dena: Kommunenbefragung zur Wärmeplanung

[25.11.2025] Viele Kommunen kommen bei der kommunalen Wärmeplanung schneller voran als im Vorjahr. Laut dena zeigt die jüngste KWW-Kommunenbefragung, dass gründliche Vorbereitung der entscheidende Faktor für reibungslosere Abläufe ist. mehr...

NRW.Energy4Climate: Materialien zu kommunaler Wärmeplanung veröffentlicht

[25.11.2025] NRW.Energy4Climate veröffentlicht neue Materialien zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung in Nordrhein-Westfalen. Die Publikationen reichen von Wirtschaftlichkeitsleitfäden über Musterleistungsverzeichnisse für tiefe Geothermie bis hin zu einer Broschüre über Betreibermodelle für Abwasserwärme. mehr...

Böblingen: Stadtwerk setzt bei Wärmeplanung auf Planungssoftware

[18.11.2025] Die Stadtwerke Böblingen nutzen künftig die KI-gestützte Planungssoftware berta & rudi, um die Wärmewende im Landkreis präziser zu planen. Das Tool soll helfen, Bedarfe besser vorherzusagen und Versorgungskonzepte belastbar zu vergleichen. mehr...