StudieViele Aquifere können kühlen

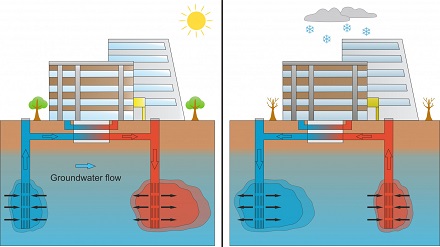

Kühlen im Sommer (links) und Heizen im Winter: Dafür eignen sich Aquiferspeicher, also wasserführende Schichten im Untergrund.

(Bildquelle: Ruben Stemmle, AGW/KIT)

Thermische Aquiferspeicher können wesentlich zum klimafreundlichen Heizen und Kühlen von Gebäuden beitragen. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben nun ermittelt, dass Deutschland ein beträchtliches Potenzial für Niedertemperatur-Aquiferspeicher aufweist und dieses Potenzial aufgrund des Klimawandels in Zukunft voraussichtlich wachsen wird. Zu der Studie gehört die bis jetzt detaillierteste Karte der Aquiferspeichermöglichkeiten in Deutschland. Mehr als 30 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen derzeit auf das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Die Dekarbonisierung dieses Sektors kann daher einiges an Treibhausgasemissionen einsparen und wesentlich zum Klimaschutz beitragen. Aquiferspeicher, also wasserführende Schichten im Untergrund, eignen sich zur saisonalen Speicherung und flexiblen Nutzung von Wärme und Kälte. Wasser besitzt eine hohe Fähigkeit, thermische Energie zu speichern, und das umgebende Gestein wirkt isolierend. Aquiferspeicher werden durch Bohrungen erschlossen, um beispielsweise Wärme aus Solarthermieanlagen oder Abwärme aus Industrieanlagen unter der Erde zu speichern und bei Bedarf heraufzupumpen. Sie lassen sich ideal mit Wärmenetzen und Wärmepumpen kombinieren. Als besonders effizient haben sich oberflächennahe Niedertemperatur-Aquiferspeicher erwiesen: Da die Temperatur des Wassers nicht viel höher ist als die der Umgebung, geht während der Speicherung wenig Wärme verloren.

Geeignete Flächen werden zunehmen

Welche Regionen in Deutschland sich für Niedertemperatur-Aquiferspeicher eignen haben Forschende am Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) und in der Nachwuchsgruppe Nachhaltige Geoenergie des KIT untersucht. „Zu den Kriterien für einen effizienten LT-ATES-Betrieb gehören geeignete hydrogeologische Gegebenheiten wie die Produktivität der Grundwasserressourcen und die Grundwasserströmungsgeschwindigkeit“, erklärt Ruben Stemmle, Mitglied der Forschungsgruppe Ingenieurgeologie am AGW und Erstautor der Studie. „Wichtig ist auch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Heiz- und Kühlenergiebedarf. Dieses lässt sich annäherungsweise über das Verhältnis von Heiz- und Kühlgradtagen ermitteln.“ Die Forschenden haben die hydrogeologischen und klimatischen Kriterien in einer räumlichen Analyse kombiniert. Dabei zeigte sich, dass 54 Prozent der Fläche in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten bis 2050 sehr gut oder gut für LT-ATES geeignet sind. Die Potenziale konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Norddeutsche Becken, den Oberrheingraben und das Süddeutsche Molassebecken. Visualisiert sind sie detailliert auf einer Karte, welche die Forschenden mit einem Geoinformationssystem (GIS) anhand einer multikriteriellen Entscheidungsanalyse erstellt haben. Wie die Studie weiter ergeben hat, werden die für LT-ATES sehr gut oder gut geeigneten Flächen für den Zeitraum 2071 bis 2100 voraussichtlich um 13 Prozent wachsen. Dies ist vor allem durch einen relativ starken Zuwachs bei den sehr gut geeigneten Flächen bedingt und zurückzuführen auf einen steigenden Kühlbedarf, also auf den Klimawandel. In Wasserschutzgebieten sind Aquiferspeicher nur eingeschränkt und in Einzelfällen zulässig. Dadurch fallen elf Prozent der technisch sehr gut oder gut geeigneten Flächen weg.

Hannover: Seismik-Messungen abgeschlossen

[14.04.2025] In Hannover ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu klimafreundlicher Wärmeversorgung geschafft: Die Seismik-Kampagne für ein neuartiges Geothermieprojekt ist beendet. Im Sommer sollen die Bohrungen starten. mehr...

Potsdam: Tiefengeothermie für Energiewende

[11.04.2025] Die Energie und Wasser Potsdam fordert bessere Rahmenbedingungen für den Umbau in Zeiten der Energiewende und erhält Unterstützung vom VKU. mehr...

Krefeld: Bohrungen erreichen Festgestein

[10.04.2025] In Krefeld hat die wissenschaftliche Bohrung des Geologischen Dienstes NRW das Festgestein erreicht. Nun fördern die Fachleute erstmals Bohrkerne aus der Tiefe – auf der Suche nach dem rund 340 Millionen Jahre alten Kohlenkalk. mehr...

Berlin: Bohrungen am Südkreuz

[26.03.2025] Am Südkreuz in Berlin entstehen bis 2026 neue Wohn- und Gewerbeflächen, deren Energieversorgung durch ein modernes Geothermiesystem gesichert wird. Dafür werden derzeit 285 Erdwärmesonden installiert, die Wärme aus bis zu 100 Metern Tiefe nutzbar machen sollen. mehr...

Krefeld: Forschungsbohrung zu Geothermie gestartet

[25.03.2025] In Krefeld ist vergangene Woche eine Forschungsbohrung des Geologischen Dienstes NRW gestartet, um das Potenzial der Tiefen Geothermie in der Region zu untersuchen. mehr...

Praxisforum Geothermie Bayern: Neue Entwicklungen der Geothermie

[25.03.2025] Das Praxisforum Geothermie Bayern findet vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Pullach bei München statt. Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eine Plattform, um die neuesten Entwicklungen der Geothermie zu diskutieren. mehr...

Germering/Puchheim: Gemeinsames Geothermieprojekt beschlossen

[25.02.2025] Die Städte Germering und Puchheim haben beschlossen, gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) ein Geothermieprojekt zu realisieren. Ziel ist eine unabhängige, klimafreundliche Wärmeversorgung, die frühestens 2033 in Betrieb gehen soll. mehr...

Fraunhofer IEG: Bau eines Reallabors für Geothermie

[19.02.2025] Mit einer neuen Forschungsinitiative will das Fraunhofer IEG das Potenzial der Tiefengeothermie in Nordrhein-Westfalen erschließen. Mit einer Förderung von 52 Millionen Euro entsteht in der Städteregion Aachen eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur, die erneuerbare Wärmequellen für Kommunen und Industrie nutzbar machen soll. mehr...

Stadtwerke Münster: Positives Fazit zur 3D-Seismik

[14.02.2025] Die Stadtwerke Münster haben jetzt die umfangreiche geologische Untersuchung des Untergrunds abgeschlossen. Die Messungen sollen die Basis für eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung durch Tiefengeothermie schaffen. mehr...

Waren: Wartung des Bohrlochs

[13.02.2025] Die Stadtwerke Waren investieren knapp eine Million Euro in die Wartung eines Bohrlochs der Geothermieanlage am Papenberg. Die Arbeiten sind entscheidend für den weiteren Ausbau der geothermischen Wärmeversorgung in der Region. mehr...

Geothermie: Multitalent für die Wärmeversorgung

[11.02.2025] Tiefengeothermie gilt als Rückgrat der Wärmewende und ist für die Bestückung neuer Netze mit Wärme und die Dekarbonisierung von Bestandsnetzen alternativlos. Um sie wirtschaftlich nutzen zu können, müssen sich allerdings zahlreiche politische Rahmenbedingungen ändern. mehr...

Stadtwerke Erfurt: Genehmigung für 3D-Seismik-Messungen beantragt

[30.01.2025] Die Stadtwerke Erfurt haben jetzt beim Thüringer Bergamt die Genehmigungsunterlagen für eine 3D-Seismik-Messung im Raum Erfurt eingereicht. Die Untersuchung soll die Grundlage für die Nutzung von Tiefengeothermie zur klimafreundlichen Fernwärmeversorgung der Stadt schaffen. mehr...

GeoTHERM: Einblick in Potenzial der Geothermie

[15.01.2025] Die GeoTHERM 2025 bietet vom 20. bis 21. Februar in Offenburg eine Plattform für Fachleute, Studierende und Bürger, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Geothermie auszutauschen. mehr...

badenova: Zielgebiet für Geothermie eingegrenzt

[20.12.2024] Für die im Oberrheingraben geplante Geothermie-Nutzung hat badenovaWÄRMEPLUS jetzt Hartheim und angrenzende Gemeinden in den Fokus gerückt. Ab 2028 könnte das heiße Thermalwasser zur Versorgung von bis zu 20.000 Menschen mit grüner Fernwärme genutzt werden. mehr...

München: Allianz für den Klimaschutz

[18.11.2024] Die Landeshauptstadt München, acht Kommunen der NordAllianz und die Stadtwerke München wollen enger zusammenarbeiten, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Versorgungssicherheit zu verbessern. mehr...