ForschungSpeicher für Baden-Württemberg

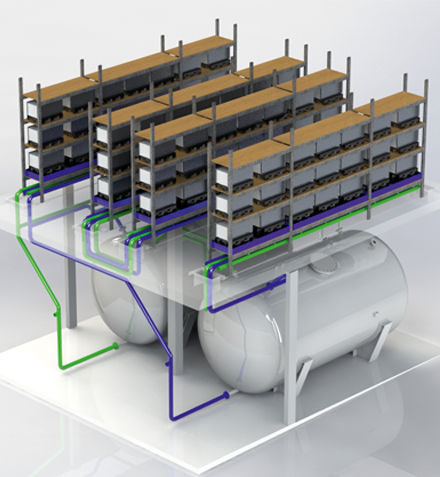

3D-Modell der Redox-Flow-Batterie am Fraunhofer ICT.

(Bildquelle: Fraunhofer ICT)

Die Stromerzeugung folgt mit zunehmendem Einsatz erneuerbarer Energien nicht wie bisher der Nachfrage, sondern wird auch durch die schwankende Verfügbarkeit von Wind und Sonne bestimmt. Im Energiesystem der Zukunft sind Speichertechnologien deshalb notwendig, um eine verlässliche Energieversorgung zu garantieren.

Das Land Baden-Württemberg hat sich ehrgeizige energiepolitische Ziele gesetzt: Bis 2050 sollen 80 Prozent der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen stammen. Das Vorhaben kann allerdings nur dann ein Erfolg sein, wenn die erbrachte Leistung dem Nachfrageverlauf folgt, also genau dann zur Verfügung steht, wenn sie auch gebraucht wird. Hier setzt StiL (Storage in the Loop) an: In dem Projekt untersuchen das Karlruher Institut für Technologie (KIT) und das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT, wie viel Speicher Baden-Württemberg benötigt, um seine Klimaziele tatsächlich und nicht nur bilanziell, etwa durch den Ankauf von Grünstromzertifikaten, zu erreichen.

Echtzeitdaten fürs Computer-Modell

Für die Modellierung des Speicherbedarfs werden Daten aus einer Renewable Power Unit (RPU) herangezogen, einer Einheit, die aus einem Energiespeichersystem und einem oder mehreren erneuerbaren Erzeugern besteht. Sie kann im Verteilnetz wie ein lokales Kraftwerk agieren. Am Fraunhofer ICT in Pfinztal existiert eine solche RPU bestehend aus einer Zwei-MW-Windkraftanlage und einer Redox-Flow-Batterie (RFB). In ihrer finalen Ausbaustufe soll diese Batterie eine Spitzenleistung von zwei MW bereitstellen und circa sechs Stunden der Windradenergie aufnehmen können. Zudem ist die Errichtung einer 400 kW Photovoltaikanlage geplant.

Die am Fraunhofer ICT installierte RPU speichert die Energie in der Elektrolytflüssigkeit, welche in großen Tanks im Keller gelagert wird. Um den Strom zu speichern oder die Batterie zu entladen, wird die Flüssigkeit durch die Batteriezellen – hier im Erdgeschoss – gepumpt. Die realen Echtzeitdaten der Batterie sollen dann in das Computer-Modell einfließen. Daher der Titel des Projekts: Storage in the Loop. Dabei wird Baden-Württemberg in mehrere Referenznetze zerlegt, um den jeweiligen Energiebedarf auf der Verteilnetzebene abzuschätzen.

Heterogenität der Verteilnetze

Wie ein Batteriespeicher helfen könnte, überschüssige Solarstromerzeugung des Tages in der Nacht zu verbrauchen, lässt sich anhand einer Beispielgemeinde mit 80.000 Einwohnern im Südschwarzwald verdeutlichen. Um hier den Bedarf im Mittel zu 90 Prozent aus erneuerbarer Energie zu decken, wären beispielsweise knapp 500 Hektar an Photovoltaikpaneelen notwendig. Durch den Zubau eines Batteriespeichers – etwa anhand einer Lithium-Ionen-Batterie – könnte dieser Flächenbedarf auf 114 Hektar reduziert werden. Der Speicher würde dabei nur rund 1,8 Hektar Fläche einnehmen, was in etwa der Größe von drei Fußballfeldern entspricht. Nach ersten Berechnungen wäre ein solches System auch bei den heutigen Preisen bereits wirtschaftlich.

Eine Herausforderung bei der Bestimmung des Speicherbedarfs ist die Heterogenität der Verteilnetze in Baden-Württemberg. Diese sind meist auf die maximale Last ausgelegt. Gerade in ländlichen Regionen mit geringer Nachfrage stoßen die Netze daher schon bei wenigen angeschlossenen erneuerbaren Erzeugungsanlagen an ihre Grenzen. Hinzu kommt, dass nicht jede Region in Baden-Württemberg die gleichen Voraussetzungen für die Versorgung mit erneuerbaren Energien mitbringt. Im kürzlich veröffentlichten neuen Energieatlas der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) wird der Unterschied sichtbar: So werden der Region Heilbronn-Franken knapp fünfmal mehr potenzielle Flächen für Windkraftanlagen bescheinigt als etwa dem Schwarzwald. Noch gar nicht berücksichtigt ist dabei der höhere Ertrag einer Anlage im windreichen Nordosten Baden-Württembergs.

Gesetzeslage ist unüberschaubar

Solche Erkenntnisse fließen im ersten Teil von StiL in die Klassifizierung von Verteilnetzen ein. Hierbei werden Regionen im Ländle anhand von Erzeugungs- und Verbrauchspotenzialen in Strukturklassen unterteilt. Auf Basis der Klassifizierung soll der Speicherbedarf je Strukturklasse bestimmt und im Anschluss aggregiert werden, um Aussagen für ganz Baden-Württemberg treffen zu können.

Die Notwendigkeit von Speichern für das Gelingen der Energiewende liegt auf der Hand. Trotzdem werden durch die derzeitige Regulierung kaum Anreize für den Ausbau geboten. Im Energiewirtschaftsgesetz werden Speicher als Letztverbraucher und Erzeugungsanlagen eingestuft. Das kann zu einer doppelten Belastung durch Umlagen, Abgaben und Steuern führen. „Unter der aktuellen Regulierung ist ein wirtschaftlicher Speicherbetrieb oft nur bei kurzfristiger Leistungserbringung möglich, wie zum Beispiel bei Primärregelleistung“, sagt Philipp Staudt, Leiter der beteiligten Forschungsgruppe am KIT. Mehrere Ausnahmeregelungen machen die Gesetzeslage zudem extrem unüberschaubar. Es fehlen eine klare gesetzliche Einordnung und einheitliche Regelungen für Speicher. Unberücksichtigt bleibt auch, dass Speicher eine wichtige Rolle bei der Integration von erneuerbaren Energien spielen und Netzausbau vermeiden können.

Market Design Directive regelt auf EU-Ebene

Auf EU-Ebene wurde die Problematik mittlerweile erkannt. Die im Januar 2019 vom EU-Parlament verabschiedete Market Design Directive sieht deutlich niedrigere Hürden für den Betrieb und den netzdienlichen Einsatz von elektrischen Speichern vor. Den Mitgliedstaaten bleiben nun 18 Monate Zeit für die nationale Umsetzung der vorgesehenen Änderungen. Damit sind die Weichen für einen stärkeren Ausbau von Speichern gestellt. Ob die geplanten Maßnahmen allerdings ausreichen, um den Speicherbedarf bei einer 80-prozentigen Durchdringung mit erneuerbaren Energien zu gewährleisten, bleibt fraglich. Daher werden im Rahmen von StiL bestehende Maßnahmen in Bezug auf ihre Fähigkeit untersucht, den Speicherausbau voranzutreiben. Außerdem sollen innovative Regulierungsansätze entwickelt werden, die Anreize für den benötigten Speicherausbau setzen.

Erfahrene Projektpartner

Die Auswertung der Daten und die regulatorische Bewertung des zu erwartenden Speicherausbaus übernimmt der Lehrstuhl für Information and Market Engineering (IM) des Karlsruher Instituts für Technologie unter Leitung von Professor Christof Weinhardt. Der Lehrstuhl verfügt über langjährige Erfahrung in der Marktbetrachtung und dem Marktdesign im Kontext der Energiewende. StiL wird dort von der Forschungsgruppe „Smart Grids & Energy Markets“ (SGEM) betreut, deren Motivation eine dezentrale, bürgernahe und effiziente Umsetzung der Energiewende ist. Die Idee für das Projekt entstand gemeinsam mit dem Fraunhofer ICT. Dort wird bereits seit mehr als zehn Jahren an der Redox-Flow-Batterie geforscht. Von der Materialentwicklung für die Batteriezellen über die Auslegung von Großanlagen bis hin zur Modellierung von Microgrids wird hier fast das komplette Forschungsspektrum der Batterietechnologie abgedeckt.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe November/Dezember 2019 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Tauber Energy: Batteriespeicher in Thüringen in Betrieb genommen

[14.04.2025] Mit dem Batteriespeicher BESS Waltershausen nimmt Tauber Energy erstmals einen Großspeicher in Thüringen in Betrieb. Das Projekt mit zehn Megawatt Leistung markiert den Startschuss für eine weitreichende Speicherstrategie des Unternehmens. mehr...

EUPD Research/Anker SOLIX: Studie zu Balkonkraftwerken

[09.04.2025] Eine aktuelle Studie von EUPD Research und Anker SOLIX zeigt: Speicherlösungen steigern die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken erheblich. Haushalte können ihre Stromkosten damit um bis zu 64 Prozent senken – und die Investition amortisiert sich teils bereits nach vier Jahren. mehr...

Gersthofen: Transformatoren für Wasserkraftwerk angeliefert

[08.04.2025] In Gersthofen schreitet der Aufbau eines neuartigen Hybridsystems zur Netzstabilisierung voran: Zwei Transformatoren bilden künftig das technische Herzstück für die Kombination aus Wasserkraft und Batteriespeicher. mehr...

terralayr: Neuer Batteriespeicher für Celle

[01.04.2025] Das Unternehmen terralayr errichtet in Altencelle bei Celle einen neuen Batteriespeicher mit einer Leistung von 15 Megawatt und einer Kapazität von 30 Megawattstunden. Die Anlage soll ab Ende 2025 das Stromnetz stabilisieren und Schwankungen in der erneuerbaren Energieerzeugung ausgleichen. mehr...

RheinEnergie/SMA: Partnerschaft für Batterien

[27.03.2025] Der Kölner Energieversorger RheinEnergie und der Systemintegrator SMA Altenso bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam Batteriespeicherlösungen in Deutschland voranzutreiben. mehr...

Hamm: RWE baut drei neue Batteriespeicher

[26.03.2025] RWE errichtet am Standort des ehemaligen Steinkohlekraftwerks Westfalen in Hamm drei neue Batteriespeicher mit einer Leistung von insgesamt 600 Megawatt und einer Kapazität von 1,2 Gigawattstunden. mehr...

Intilion: Neue Batteriespeicherlösung

[11.03.2025] Intilion erweitert jetzt sein Großspeicherportfolio mit dem neuen All-in-One Batteriespeicher INTILION | scalepac. Das modular erweiterbare System ist für den Einsatz in der Industrie, bei Energieversorgern und in erneuerbaren Energien konzipiert. mehr...

ASEW: Arbeitsgemeinschaft empfiehlt Großbatteriespeicher

[05.03.2025] Großbatteriespeicher eröffnen Stadtwerken neue Geschäftsmöglichkeiten im sich wandelnden Energiemarkt. Die ASEW sieht darin eine Chance, um von der steigenden Volatilität der Strompreise zu profitieren und Flexibilitätslücken im Netz zu schließen. mehr...

Energiespeicher: Treiber der kommunalen Energiewende

[20.02.2025] Stationäre Großbatteriespeicher haben die Fähigkeit, die lokale Energieautonomie zu fördern, Kosten zu senken und CO2-Emissionen zu reduzieren. Das macht sie auf kommunaler Ebene zu einem Schlüsselinstrument der Energiewende. mehr...

Uniper: Kooperation bei Batteriespeicherlösung

[11.02.2025] Uniper SE und STABL Energy haben jetzt eine Zusammenarbeit im Rahmen des M5BAT-4.0-Projekts der RWTH Aachen University vereinbart. Ab dem zweiten Halbjahr 2025 wird ein Batteriespeichersystem von STABL am Forschungsstandort in Aachen installiert und getestet. mehr...

Rupp/Sunbit: Partner für Batteriegroßspeicher

[07.02.2025] Die Rupp Gruppe und Sunbit gründen eine Partnerschaft für Batteriegroßspeicher. Aktuell ist der Startschuss für ein Großspeicherprojekt in Immenstadt im Allgäu gefallen. mehr...

N-ERGIE: Zehn Jahre Wärmespeicher in Nürnberg-Sandreuth

[03.02.2025] Seit zehn Jahren trägt der Wärmespeicher von N-ERGIE am Kraftwerksstandort Nürnberg-Sandreuth zur Flexibilisierung der Energieversorgung und zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. mehr...

Trianel/ANVO Energy: Kooperation für dezentrale Speicher

[21.01.2025] Trianel und ANVO Energy starteten 2025 eine Kooperation mit ganzheitlichem Dienstleistungsangebot für dezentrale Batteriespeicher. mehr...

DIN: Neuer Standard für Batteriepass

[17.01.2025] Ein neuer Standard soll Unternehmen Unterstützung bei der Umsetzung der EU-Batterieverordnung unterstützen: Die DIN DKE SPEC 99100 liefert eine Anleitung zur Entwicklung des digitalen Batteriepasses, der ab 2027 verpflichtend wird. mehr...

Stadtwerke Münster: Großbatterie für mehr Flexibilität

[13.12.2024] Die Stadtwerke Münster und der österreichische Versorger Verbund planen einen Batteriespeicher für mehr Flexibilität im Stromnetz. mehr...