WärmeversorgungNiedrige Temperaturen entscheidend

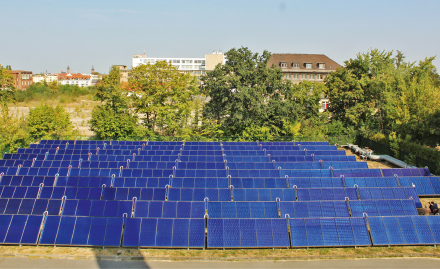

Diese Solarthermieanlage in Berlin dient der Anhebung der Rücklauftemperatur einer Fernwärmetrasse.

(Bildquelle: Frank Urbansky)

Für die Fernwärme gibt es einige Alternativen zu Gas und Kohle, aus der sie bisher erzeugt wird. Im Hochtemperaturbereich ist das vor allem Biomasse, aber auch Industrieabwärme, im Niedertemperaturbereich kommen großflächige Solarthermie und andere, schwächere Abwärmequellen zum Einsatz, etwa aus der Kanalisation.

Wärmequellen im Hochtemperaturbereich werden jedoch kaum eine Zukunft haben. Der Förderstopp des Bundeswirtschaftsministeriums für den KfW-55-Standard, so umstritten er auch war, zeigt, wohin die Reise geht. Zwar wird damit zunächst auch der KfW-40-Standard nicht gefördert, er wird aber in vier Jahren in Form des neuen Effizienzhaus-40-Standards Pflicht für den Neubau werden. Dafür werden etwa 50 bis 60 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr und Quadratmeter an Wärmeenergie verbraucht. Fernwärme mit hohen Temperaturen kann in solchen Häusern nicht effizient arbeiten. Die abgenommenen Wärmemengen wären zu gering, die Rücklauftemperaturen und damit weitere Netzverluste zu hoch. Hier reichen Wärmequellen mit Vorläufen von 35 oder 50 Grad Celsius aus, wie sie Niedertemperatur-Wärmenetze, etwa für Quartierslösungen, bieten. Diese lassen sich auch leichter ergrünen. Entweder nutzen sie direkt die Umgebungswärme des Erdreichs, etwa bei kalten Nahwärmenetzen oder bei Erdsondensystemen, oder Wärmequellen, die vor Ort etwa als Biogas für ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Verfügung stehen.

Zukunft des Heizens ist elektrisch

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Zukunft des Heizens elektrisch sein und durch Wärmepumpen garantiert wird. Zu diesem Schluss kommt ein aktuelles Gutachten der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Das Projekt „Weiterentwicklung, modellhafte Anwendung und Verbreitung der Energieanalyse aus dem Verbrauch (EAV) für die Wohnungswirtschaft“ empfiehlt die Umstellung der Wärmeerzeugung primär auf Wärmepumpen, den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung mit Photovoltaik und Windkraft und die energetische Modernisierung von Gebäuden im üblichen Sanierungszyklus.

Grundlage dieser drastischen Einschätzung ist der niedrigste äquivalente CO2-Preis, also Investitionskosten oder jährliche Kapitalkosten je eingesparter Tonne CO2. Das bisherige Förderprogramm der KfW wurde vom Bundeswirtschaftsminister auch im Hinblick auf eine Umstellung einer neuen Förderung genau nach diesen Kriterien gestoppt.

Solarthermie und Fernwärme werden als wenig dienlich für die Erfüllung dieser Kriterien angesehen. Solarthermie auf dem Dach, in der großen Variante auch eine Option für grüne Fernwärme, steht in Flächenkonkurrenz insbesondere zu gebäudenah erzeugter Photovoltaik. Fernwärme passt aufgrund der hohen Temperaturniveaus nicht in diese Energiewelt mit hochgedämmten und deswegen energetisch hocheffizienten Häusern. Allenfalls Niedertemperaturnetze auf Quartiersebene könnten noch Akzeptanz finden. Dazu gehören etwa Erdreichflächen in Form von Flächenkollektoren oder Erdsonden als Anergiequellen, aber auch Windkraftanlagen und PV-Flächen als Exergie-Lieferant für die elektrische Energie zum Antrieb von Wärmepumpen und Pumpen für den Netztransport. Im Gutachten wird deswegen gefordert, konventionelle Nah- und Fernwärmesysteme auch in dicht besiedelten Gebieten nicht weiter auszubauen.

Ein weiter Weg

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Selbst die Ziele der Bundesregierung für 2030 lassen kaum Zeit. Und schon gar nicht, wenn 2025 nur noch neue Heizungen mit 65 Prozent erneuerbarer Energie zugelassen werden. Hier werden die Kunden von Fernwärme – Wohn- und Immobilienunternehmen – darauf drängen, dass die Netze grün werden. Dafür stehen einige Technologien zur Verfügung. Für den Hochtemperaturbereich, wie die in den klassischen Wärmenetzen vorherrschenden Vorlauftemperaturen von 105 Grad Celsius, eignet sich Biomasse, auch wenn ihr Einsatz vor Ort wegen der Feinstaub- und Stickoxidbelastung umstritten ist. Helfen können hier Kessel mit hohen Verbrennungstemperaturen und Filter. Biomasse kann in fester Form oder durch Biogas in Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zum Einsatz kommen. In Form von Hackschnitzeln, Stück- oder Restholz ist sie deutlich günstiger als Kohle oder Gas. Da der Primärenergiefaktor bei 0,0 bei KWK und 0,1 bei direkter Nutzung liegt, kann diese Art von erzeugter Wärme auch die geplanten rechtlichen Vorgaben komplett abdecken.

Auch Holzvergaser sind denkbar. Sie wandeln bei 800 Grad Celsius Brennholz in ein Synthesegas um. Die Anlagen bestehen aus einem Reaktor mit zwei getrennten Modulen. In einem Reaktorhaus erfolgt die Pyrolyse zum so genannten Holzgas. Das wiederum kann entweder zum Betrieb von Heizkesseln mit einem Wirkungsgrad von gut 90 Prozent dienen oder aber zum Betrieb von Motoren, etwa in BHKW. Gerade letztere wären für die Industrie und die Energiewirtschaft interessant. Am Markt sind sie in Leistungsgrößen von 50 Kilowatt (kW) und vier Megawatt (MW) thermisch sowie fünf kW bis zwei MW elektrisch verfügbar. Üblicher ist der Einsatz in den hohen Leistungsbereichen. Als Brennstoff werden häufig Holzhackschnitzel genutzt. Eingesetzt werden klassische Schwachgasmotoren, die auch in Biogas-BHKW zum Einsatz kommen.

Solarthermie als unterstützende Wärmequelle

Eine zweite, wenn auch nur unterstützende Wärmequelle, ist die Solarthermie. Sie kann zumindest ortsnah in Netze eingespeist werden oder aber zum Anheben der Rücklauftemperatur direkt in den Fernwärmezentralen dienen. Ein solches Projekt hat Vattenfall in Berlin realisiert. Das Kollektorfeld mit einer Größe von 1.058 Quadratmetern steht direkt neben dem Heizkraftwerk. Es kann 440 Megawattstunden (MWh) im Jahr erzeugen. Der Betrieb startete 2018 und soll 25 Jahre laufen. Allerdings ist Deutschland kein Solarthermieland. 2021 wurde nur eine einzige Großanlage gebaut, und zwar die Kollektoranlage der Stadtwerke Mühlhausen mit 5.691 Quadratmetern Bruttokollektorfläche. Im Vorjahr wurden nach Angaben des Steinbeis Forschungsinstituts Solites von Fernwärmeversorgern noch mehr als 31.000 Quadratmeter in Betrieb genommen. Derzeit stünden mehrere große Anlagen mit etwa 38.000 Quadratmetern kurz vor der Fertigstellung. Aktuell speisen 45 solarthermische Großanlagen mit einer Bruttokollektorfläche von 112.325 Quadratmetern und 79 MW Leistung in deutschen Wärmenetze ein.

Geothermie und Abwärme

Eine weitere Quelle ist tiefe Geothermie, auch wenn deren Potenziale hierzulande vor allem auf Süddeutschland und die Norddeutsche Tiefebene beschränkt sind. Derzeit trägt diese Art der Energieversorgung nur zu 0,085 Prozent zum deutschen Primärenergieverbrauch bei. Die Bohrungen hierfür können bis zu 5.000 Meter tief sein und dort Wasserquellen nutzen, die weit über 100 Grad Celsius heiß sind. Damit können die Quellen auch zur Stromerzeugung verwendet werden.

Ein noch weitgehend unerschlossenes Potenzial ist die Abwärmenutzung. Die neue Bundesregierung will insbesondere die Abwärme aus Rechenzentren nutzen und hat dies im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Alle deutschen Rechenzentren zusammen produzieren jedes Jahr 13 Milliarden kWh Abwärme, das entspricht etwa zwei Prozent des gesamten Wärme-Energieverbrauchs aller Haushalte. Im Frankfurter Gallusviertel wird ein Wohnquartier mit über 1.300 Wohneinheiten errichtet. Der größte Teil der Wärme dafür stammt aus der Abwärme eines Rechenzentrums auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Mainova wird als Contractor 15 Jahre lang die Wärme, die zu mindestens 60 Prozent aus der Abwärme des Rechenzentrums gewonnen wird, liefern. Der Rest kommt aus dem Fernwärmeangebot, unter anderem aus einem Müllheizkraftwerk.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Mai/Juni 2022 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

DStGB/PD: Praxisleitfaden für kommunale Wärmeplanung

[11.04.2025] Ein neuer Praxisleitfaden soll Städte und Gemeinden bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Entwickelt wurde er aus den Erfahrungen von zehn Kommunen, die bereits erste Schritte in Richtung Wärmewende gegangen sind. mehr...

rhenag: Eisspeicherprojekt in Rommerskirchen-Widdeshoven

[09.04.2025] Im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Widdeshoven hat rhenag Energie ein innovatives Eisspeicherprojekt gestartet, das ein ganzes Neubaugebiet mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. mehr...

Scharbeutz: Konzept für Wärmeplanung zugestimmt

[09.04.2025] Die Gemeinde Scharbeutz hat den von Green Planet Energy entwickelten Wärmeplan beschlossen und sich damit frühzeitig zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bekannt. mehr...

NTT DATA: Wärmekonzept für Berlin-Spandau

[07.04.2025] Ein neues Wärmekonzept in Berlin-Spandau nutzt die Abwärme eines Bestandsrechenzentrums von NTT DATA zur Versorgung des Neubaugebiets Das Neue Gartenfeld. Quartierswerk Gartenfeld setzt dabei auf eine nachhaltige Lösung, die CO2-freie Wärme für mehr als 10.000 Menschen bereitstellt. mehr...

Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes

[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...

Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen

[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...

Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung

[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...

MVV: Flusswärmepumpe in Planung

[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...

Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung

[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...

GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum

[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...

Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen

[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...

Borkum: Wärmeplanung gestartet

[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...

KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online

[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...

Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen

[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...

Schleswig-Holstein: Wärmekompetenzzentrum und -potenzialkarten gehen an den Start

[14.03.2025] Mit dem neuen Wärmekompetenzzentrum und den Wärmepotenzialkarten erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein gezielte Unterstützung bei der kommunalen Wärmeplanung. Während das Wärmekompetenzzentrum die Gemeinden beratend begleitet, bieten die Wärmepotenzialkarten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich tragfähige Wärmenetze. mehr...