SolarbrancheNach dem Deckel ist vor dem Deckel

Photovoltaik: Hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und preiswerte Stromerzeugung.

(Bildquelle: Mario/stock.adobe.com)

Lange hat die Solarbranche für die Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels gekämpft. Und gerade noch rechtzeitig hat sie diesen Kampf gewonnen, denn die Geschäftserwartung von Solarunternehmen befand sich bereits im freien Fall. Nun darf die Branche kurz durchatmen, doch: Nach dem Deckel ist vor dem Deckel. Denn für den erforderlichen neuen Schwung im Photovoltaikbereich müssen weitere Hürden beseitigt werden, etwa der atmende Deckel.

Beim atmenden Deckel handelt es sich um ein im Jahr 2012 eingeführtes Marktinstrument, das den Photovoltaikausbau steuern soll. Vergütungssätze für neue Solarstromanlagen sollen so bei hohen Zubauzahlen schneller sinken als bei niedrigeren Zubauzahlen. Den zugrunde liegenden Degressionsmechanismus hält die Solarbranche im Grundsatz für ein geeignetes Steuerungsinstrument. Allerdings basieren die aktuell sehr hohen Degressionswerte auf Ausbauzielen, die seit zehn Jahren nicht mehr angepasst wurden und deshalb in keiner Weise mehr den inzwischen getroffenen Beschlüssen zum Klimaschutz und Kohleausstieg Rechnung tragen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar) empfiehlt der Bundesregierung daher, den jährlichen Zielkorridor für den Photovoltaikausbau für Solarstromanlagen mit einer Leistung von maximal 0,75 Megawatt von derzeit 1,9 auf 5 Gigawatt anzuheben und die Degression der Marktprämien und Fördersätze zumindest so lange auszusetzen, bis die gewünschten Zubauziele erreicht werden.

Erzeugungslücke vermeiden

Der BSW appelliert darüber hinaus an die Bundesregierung, jährlich die PV-Ausbauziele im EEG auf mindestens zehn Gigawatt im Jahr heraufzusetzen: auf fünf Gigawatt auf Gebäuden und auf fünf Gigawatt in ebenerdigen Solarparks. Denn um die von der Bundesregierung für das Jahr 2030 gesetzten Klimaziele zu erreichen, muss das Ausbautempo für die Photovoltaik im Jahr 2021 verdoppelt werden. Ab dem Jahr 2022 brauchen wir eine Verdreifachung der jährlich installierten PV-Leistung. Bereits Mitte der 2020er-Jahre müssten die im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung für das Jahr 2030 vorgesehenen solaren Kraftwerkskapazitäten errichtet sein. Nur so lässt sich laut einem aktuellen Gutachten des Bonner Forschungsinstituts EuPD Research eine Stromerzeugungslücke infolge des Atom- und Kohleausstiegs vermeiden, die in drei Jahren aufreißen würde. Da Solarparks laut EEG an nur wenigen ausgewählten Standorten errichtet werden dürfen, kann und muss außerdem die Standortkulisse ausgeweitet werden.

Faire Bedingungen schaffen

Keine Energieerzeugungsform an Land ist so preiswert und erfreut sich auch im Kraftwerksmaßstab so hoher Akzeptanz in der Bevölkerung wie die Solartechnik. Soll ihr Ausbau entfesselt werden, müssen weitere Marktbarrieren fallen. Nicht länger darf beispielsweise die Selbstversorgung und Vor-Ort-Belieferung mit Solarstrom durch die Belastung mit der Sonnensteuer – der EEG-Umlage – ausgebremst werden. Letztere blockiert zum einen Milliardeninvestitionen mittelständischer Unternehmen, die Energiewende in deutschen Innenstädten oder das Prosuming und verlängert zum anderen künstlich die PV-Förderabhängigkeit. Gänzlich inakzeptabel ist es außerdem, dass nahezu alle Dächer großer Industriehallen in den zurückliegenden Jahren für die Solarstromernte ungenutzt blieben, obwohl Solarstrom hier im Megawatt-Maßstab besonders preiswert erzeugt werden könnte. Ursache ist eine nicht nachvollziehbare Beschränkung der Gewährung fester Marktprämien auf Anlagen mit einer Leistung von maximal 0,75 Megawatt, der so genannte PV-XL-Dach-Deckel und die unsachgemäße Verpflichtung großer Solardächer zur Teilnahme an Förderauktionen.

Solarstrom steht an der Schwelle zur Wirtschaftlichkeit und erreicht nach einer sensationellen Kostenentwicklung im Kraftwerksmaßstab nach der Netzparität nun auch die Marktparität. In Deutschland entstehen in der Folge erste Projekte ohne direkte oder indirekte Förderung. Damit diese nicht nur unter Idealbedingungen in Ausnahmefällen errichtet werden, müssen faire Investitionsbedingungen für die Photovoltaik abgesichert werden. Auch im Stromsektor sind deshalb CO2-Mindestpreise einzuführen. Darüber hinaus sollte den in den kommenden Jahren aus der EEG-Förderung ausscheidenden Solarstromanlagen – den Ü20 – barrierefrei ein weitgehend kostendeckender Weiterbetrieb ermöglicht werden. Dazu bedarf es einer Freistellung von Umlagen und Abgaben für selbst konsumierten Solarstrom und der Erstattung eines fairen Marktwerts für eingespeisten Überschussstrom.

Bedarf an Speicherkapazitäten steigt

Mit dem Ausbau der fluktuierenden Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der gleichzeitigen Verringerung regelbarer Erzeugungskapazitäten steigt der Bedarf an Speicherkapazitäten. Auch hier gewinnt die Solartechnik an Bedeutung. Solarstromspeicher werden künftig zu einer zentralen Flexibilitätsoption der Stromversorgung. Um die Versorgungssicherheit und Netzstabilität gewährleisten zu können, muss die Batteriekapazität von Heim-, Gewerbe- und Netzspeichern bis zum Jahr 2030 insgesamt verzehnfacht werden. Zwar wächst der Batteriemarkt dynamisch, ungerechtfertigte Abgaben, langwierige Genehmigungsverfahren, teils fragwürdige Netzanschlussbedingungen und eine fehlende Unterstützung für Gewerbespeicher bremsen jedoch den weiteren Hochlauf.

Darüber hinaus müssen wir neuen PV-Anwendungen eine Chance geben. Die Modularität und Robustheit der Photovoltaik erlauben es, sie unter rauen Bedingungen in Kombination mit anderen Nutzungsformen wie der Land- oder Wasserwirtschaft einzusetzen. Auch in der Agri- und Floating-PV sind inzwischen Erzeugungskosten von unter zehn Cent je Kilowattstunde möglich. Sie sollte wie in anderen Ländern mittels geeigneter Anreize eine breite Markteinführung erfahren.

Zusammengefasst gilt: Die riesigen Potenziale des Multitalents Photovoltaik sollten jetzt durch gezielte Beförderung der Sektorenkopplung konsequent erschlossen werden – in einem ausgewogenen Mix und intelligent gesteuert mit anderen erneuerbaren Energien.

Dieser Beitrag ist in der Augabe September/Oktober 2020 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

RWE: Strukturwandel im Rheinischen Revier

[14.04.2025] Im Kreis Düren errichtet RWE eine neue Photovoltaikanlage auf einer stillgelegten Tagebaufläche bei Niederzier. Rund 22.000 Solarmodule sollen künftig Strom für etwa 4.500 Haushalte liefern. Der Start ist für September geplant. mehr...

Dortmund: PV-Spitzenreiter in NRW

[10.04.2025] Dortmund hat die 10.000. Photovoltaikanlage ans Netz gebracht – ein landesweiter Spitzenwert. Der Ausbau der Solarenergie in der Stadt schreitet damit deutlich voran, gestützt von kommunaler Förderung und wachsendem Interesse bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen. mehr...

EUPD Research/Anker SOLIX: Studie zu Balkonkraftwerken

[09.04.2025] Eine aktuelle Studie von EUPD Research und Anker SOLIX zeigt: Speicherlösungen steigern die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken erheblich. Haushalte können ihre Stromkosten damit um bis zu 64 Prozent senken – und die Investition amortisiert sich teils bereits nach vier Jahren. mehr...

Solites: Mehr Tempo für solare Wärme

[08.04.2025] Der Ausbau solarthermischer Großanlagen kommt in Deutschland nur langsam voran. 2024 gingen nur drei neue Großanlagen mit zusammen knapp 10.000 Quadratmetern Bruttokollektorfläche in Betrieb. mehr...

Enpal: Studie zu Balkonkraftwerke-Boom

[01.04.2025] Balkonkraftwerke erleben in Deutschland einen Boom, doch vor allem kleinere Städte treiben die Entwicklung voran. Eine Analyse des Energieunternehmens Enpal zeigt, dass Hamburg im Ländervergleich den letzten Platz belegt, während Niedersachsen Spitzenreiter ist. mehr...

Trier/Speyer: Studie zu Solarstrom

[19.03.2025] Die Stadtwerke Trier und Speyer haben eine Studie zur regionalen Vermarktung von Solarstrom vorgestellt. Sie fordern eine Anpassung des Rechtsrahmens, um zu verhindern, dass regional erzeugter Grünstrom als Graustrom deklariert wird. mehr...

Wolfsburg: Fortsetzung des Solar-Förderprogramms

[12.03.2025] Die Stadt Wolfsburg plant, ihr Förderprogramm für Photovoltaikanlagen fortzusetzen. Haushalte können ab dem 15. April finanzielle Unterstützung für neue Solaranlagen, Speicher und Balkonkraftwerke beantragen, sofern der Stadtrat das Programm am 2. April genehmigt. mehr...

Würzburg: PV-Anlage versorgt Realschule

[06.03.2025] Mit einer neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Wolffskeel-Bads setzen die Stadt und der Landkreis Würzburg auf nachhaltige Energie. Die Anlage versorgt die Wolffskeel-Realschule mit Strom und reduziert so den externen Energiebedarf der öffentlichen Einrichtungen. mehr...

Stadtwerke Osnabrück: Solarboom erfordert Netzausbau

[04.03.2025] Osnabrück erlebt einen Boom bei Photovoltaikanlagen. Die installierte Leistung hat sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Doch mit dem Wachstum kommen auch Herausforderungen für das Stromnetz. mehr...

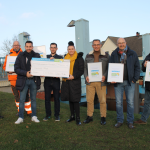

WEMAG: PV-Anlagen für Plate

[26.02.2025] Die Gemeinde Plate hat sechs öffentliche Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Der regionale Energieversorger WEMAG übernahm nicht nur Planung und Installation, sondern stellte auch eine Förderung in Höhe von rund 41.300 Euro bereit. mehr...

Münster: Stärkung des Photovoltaikausbaus

[20.02.2025] Die Stadt Münster setzt verstärkt auf Photovoltaik, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen. Aktuell betreibt die Stadt 42 Anlagen auf eigenen Gebäuden. mehr...

Kassel: Balkonkraftwerk-Förderung stößt auf Zustimmung

[20.02.2025] Das Förderprogramm für Balkonkraftwerke in Kassel stößt auf große Resonanz. Schon 1.000 Anträge wurden gestellt. mehr...

Essen: Große Solar-Carport-Anlage entsteht

[17.02.2025] Auf dem Messeparkplatz P10 in Essen soll eine der größten Solar-Carport-Anlagen Deutschlands entstehen. Ab 2026 soll sie sauberen Strom liefern und damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Stadt leisten. mehr...

Delitzsch: Solarthermie-Bauprojekt schreitet voran

[13.02.2025] Die Stadtwerke Delitzsch kommen mit dem Bau ihrer neuen Solarthermieanlage planmäßig voran. Der erste Probebetrieb soll im Mai 2025 beginnen, die Inbetriebnahme ist für den Sommer desselben Jahres vorgesehen. mehr...

RES: Zehn MW Sonnenkraft für Triptis

[31.01.2025] RES wird einen zehn Megawatt leistenden Solarpark in Triptis bauen. Baustart wird in einem Jahr sein. mehr...