BürgerbeteiligungKooperation hält den Rücken frei

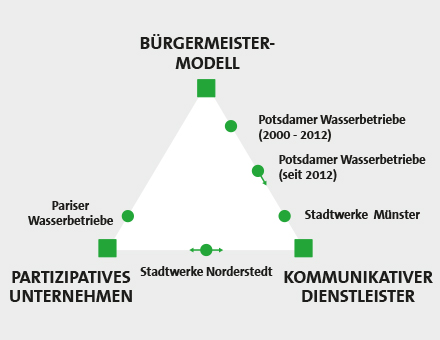

Idealmodelle der Bürgerbeteiligung.

(Bildquelle: Carsten Herzberg)

Dass Gemeinderatsmitglieder, interessierte Bürger und organisierte Gruppen in kommunalen Unternehmen mitwirken, scheint heutzutage immer notwendiger zu werden. Die lokale Bevölkerung bei ökologischen Transformationsprojekten mitzunehmen erhöht die Akzeptanz, denn neue Infrastrukturen erfordern Investitionen, die vor Ort umstritten sein können oder zu Preisanpassungen führen. In Rathäusern stellt die Bürgerbeteiligung inzwischen eine weit verbreitete Praxis dar. Stadtwerke haben es hier nicht so leicht. Denn viele kommunale Unternehmen sind als GmbH organisiert, was die Transparenz erschweren kann: Der Aufsichtsrat ist gesetzlich verpflichtet, sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu treffen. Anders als bei den Ausschüssen im Rathaus haben nicht alle Mitglieder des Gemeinderats Zugang zu den Sitzungen, mitunter ist nur ein Teil der Fraktionen im Kontrollgremium vertreten und die Berichtsmöglichkeiten sind durch das GmbH- und Aktienrecht eingeschränkt.

Neue Legitimation

Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung im Rathaus haben aber gezeigt, dass dadurch eine neue, verfahrensbezogene Legitimation entstehen kann. Dieser von Stadtwerken bisher kaum genutzte Rückhalt wird von der Sozialforschung als Throughput-Legitimation bezeichnet.

Hinsichtlich der Beteiligungslegitimation können sich Stadtwerke auf verschiedene Weise aufstellen, je nachdem, ob sie Gemeinderäte, interessierte Einzelbürger oder (Umwelt-)Verbände und Bürgerinitiativen einbeziehen. Dabei lassen sich drei Idealmodelle unterscheiden:

● Das Bürgermeistermodell nutzt die neue Legitimation am wenigsten. Hier ist der Aufsichtsrat relativ klein. Ein Teil der Fraktionen des Gemeinderats bleibt außen vor, was die Spannungen erhöhen kann. Der Bürgerschaft stehen keine Beteiligungsverfahren zur Verfügung.

● Beim Modell kommunikativer Dienstleister sind alle Fraktionen des Gemeinderats im Kontrollgremium vertreten. Darüber hinaus können den Fraktionen zusätzlich Konsultationen angeboten werden. Interessierte Bürger werden in einen Dialog einbezogen, der sich meist auf die Produkte und Leistungen des Unternehmens bezieht.

● Das partizipative Unternehmen zeichnet sich neben einer breiten Vertretung des Gemeinderats durch eine über die Rolle des Kunden hinausgehende Beteiligung für organisierte Gruppen aus, die sich für ökologische Ziele engagieren. Sie können hierfür mit einem Stimmrecht ausgestattet werden.

Ein Ansatzpunkt für Bürgerbeteiligung ist die Einrichtung von Beiräten. Für eine Orientierung am Modell kommunikativer Dienstleister bieten sich zum Beispiel Kundenforen an. Zu einem solchen Forum haben im Jahr 2011 etwa die Stadtwerke Münster eingeladen. Die Wirkung lässt sich anhand der Äußerung eines Teilnehmers veranschaulichen, der dem Unternehmen kritisch gegenüberstand: „Die Veranstaltung, der Rahmen, die Vorbereitung und die Bereitschaft der Stadtwerkevertreter, sich der Kritik zu stellen, fand ich äußerst zufriedenstellend.“

Beirat für Ökostromprojekte

Eine andere Form von Beiräten verfügt über einen Aktionsfonds. Bei den in der Nähe von Hamburg gelegenen Stadtwerken in Norderstedt gibt es beispielsweise einen Beirat für den Ökostromtarif TuWatt. Dieser verfügt – rechnerisch gesehen – über eine Summe von rund 1,8 Millionen Euro: Neben einem Sockelbetrag von einer Million Euro legt das Unternehmen für jeden Kunden 1.000 Euro dazu. Von dem Geld werden Projekte der Energiewende finanziert, etwa Blockheizkraftwerke, Smart-Grid-Lösungen oder umweltpolitische Bildungsmaßnahmen. Vorschläge können alle Ökostromkunden unterbreiten. Ein von ihnen gewählter Sprecherkreis arbeitet dann gemeinsam mit der Unternehmensleitung die Projekte aus. Eine dritte Form von Beiräten beschäftigt sich mit politischen und strategischen Fragen. Diese Art von Beirat kann in enger Kooperation mit Aufsichtsräten stehen (siehe Beispiel Paris).

Eine weitere Möglichkeit der Beteiligung liegt in der Erweiterung von Kontrollgremien. So haben die Stadtwerke Potsdam vor einigen Jahren nach einer öffentlichen Kontroverse über Sponsoring-Aktivitäten die Zahl der Sitze von neun auf zwölf erhöht, wodurch nicht mehr vier, sondern fünf von sieben Fraktionen im Kontrollgremium vertreten sind. Da zusätzlich ein Kundenforum eingeführt wurde, haben sich die Stadtwerke vom Bürgermeistermodell hin zum kommunikativen Dienstleister bewegt. In Münster sind sogar alle Fraktionen im Aufsichtsrat der Stadtwerke vertreten. Die Vergrößerung des Aufsichtsrates führt freilich nicht dazu, dass keine Konflikte mehr entstehen. Doch die Through-put-Legitimation zeigt sich etwa in Potsdam darin, dass Auseinandersetzungen weniger leicht eskalieren. Die Beteiligung sorgt dafür, dass ein breiter Teil des Gemeinderats die Geschäftsführung stärkt.

Im Rahmen der Energiewende fordern zunehmend auch Bürgerinitiativen eine Vertretung in Kontrollgremien, so zum Beispiel in Berlin, wo ein diesbezüglicher Volksentscheid nur knapp gescheitert ist. Als einen Zwischenschritt zu einem solchen Ziel können die Stadtwerke Norderstedt angesehen werden: Hier tagt das Kontrollgremium öffentlich und es gibt zudem eine Bürgerfragestunde. Dies resultiert aus dem Umstand, dass die Stadtwerke als Eigenbetrieb in öffentlicher Rechtsform organisiert sind. Anders als bei einer GmbH sind die Sitzungen des Kontrollgremiums öffentlich. Befürchtungen, dass die Konkurrenz von dieser Transparenz profitieren könnte, haben sich nicht bestätigt. Denn auch beim Werkausschuss in Norderstedt gibt es für sensible Informationen einen nicht öffentlichen Sitzungsteil.

Paris ist partizipativ

Die Wasserbetriebe von Paris (Eau de Paris) sind noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsrat insgesamt drei Sitze mit Stimmrecht gegeben. Für eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit besteht zudem ein politischer Beirat (Observatorium). Hier werden Unternehmensberichte in Arbeitsgruppen analysiert und es finden Diskussionen über strategische Fragen wie die Einführung eines neuen Tarifsystems statt. In dem Gremium sind unterschiedliche Gruppen vertreten, von Bürgerinitiativen über soziale Wohnungsunternehmen bis hin zur Wissenschaft – grundsätzlich stehen die Sitzungen allen Interessierten offen. Der vom Beirat gewählte Vorsitzende ist auch im Kontrollgremium der Wasserbetriebe vertreten. Damit erhält der Beirat ein formales Mitspracherecht, was von Bürgerinitiativen in Deutschland oft gefordert wird. Die Pariser Wasserbetriebe kommen damit dem Idealtyp des partizipativen Unternehmens relativ nahe.In Paris hat die Beteiligung – wo auch die Opposition eingebunden ist – zu einer Festigung der Rekommunalisierung der Wasserbetriebe beigetragen. Selbst Parteien, die sich zuvor für eine private Wasserversorgung ausgesprochen hatten, unterstützen nun die Eigenproduktion. Inzwischen ist zu beobachten, dass bei der aktuellen Rekommunalisierungswelle im französischen Wassersektor immer häufiger Bürgergruppen in den Kontrollgremien vertreten sind.

Jedes der angeführten Modelle hat seine eigene Berechtigung. In stark fragmentierten Gemeindevertretungen, wo politische Entscheidungen nur schwer zustande kommen, kann es sinnvoll sein, die wesentlichen politischen Kräfte nach dem Prinzip des Bürgermeistermodells an einen Tisch zu holen. Gibt es vor allem Nachfragen von Kundenseite, die von nicht organisierten Bürgern geäußert werden, können öffentliche Dialogveranstaltungen zu einer Legitimation durch Beteiligung führen. Umweltverbände und organisierte Gruppen, die über ein eigenes Programm verfügen, könnten über Aktionsfonds wie in Norderstedt oder über eine Verbindung von strategischem Beirat und Kontrollgremium nach Pariser Vorbild gewonnen werden. Für kommunale Unternehmen gibt es also, je nach lokalen Bedürfnissen, eine ganze Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten. So können auch verschiedene Instrumente und Ansätze kombiniert werden, wenn dies den örtlichen Erwartungen entgegenkommt.

Lesetipp: Legitimation durch Beteiligung. Stadt- und Wasserwerke in Deutschland und Frankreich. VS Verlag Hamburg, 2015, 12,80 Euro, ISBN 978-3-89965-670-1.

Baden-Württemberg: Rückschritt beim Windkraftausbau?

[15.04.2025] In Baden-Württemberg sorgt eine Formulierung im neuen Koalitionsvertrag zum Thema Windkraft für Irritationen. Verbände warnen vor einem Rückschlag für die Energiewende im Süden. mehr...

Koalitionsvertrag: Zustimmung und Kritik

[10.04.2025] Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD stößt in der Energiewirtschaft auf überwiegend positive Reaktionen. Die Verbände BDEW und VKU sowie die Stadtwerke-Kooperation Trianel sehen wichtige Signale für die Energiewende – fordern aber rasches Handeln und warnen vor kritischen Markteingriffen. mehr...

Rheinland-Pfalz: Weg frei für kommunale Wärmeplanung

[09.04.2025] Rheinland-Pfalz hat ein Ausführungsgesetz zur kommunalen Wärmeplanung verabschiedet. Es soll den Kommunen mehr Klarheit und Handlungsspielraum geben. Insbesondere kleinere Gemeinden können auf ein vereinfachtes Verfahren setzen. mehr...

BEE: Strombedarf bleibt hoch

[08.04.2025] Der BEE warnt vor einer Unterschätzung des Strombedarfs und übt Kritik an einer Aurora-Studie. mehr...

BDEW: Mehr Effizienz für Energiewende

[04.04.2025] Der BDEW fordert eine Kurskorrektur bei der Energiewende. Sie müsse effizienter, praxistauglicher und unbürokratischer werden. mehr...

Thüga: Kritik an Plänen der BNetzA

[02.04.2025] Die Pläne der Bundesnetzagentur zur Regulierung der Stromnetzbetreiber stoßen auf scharfe Kritik: Laut Thüga würden sie die Renditen drastisch senken und Investitionen in den Netzausbau erschweren. mehr...

Interview: Weiterbildung als Renditebringer

[31.03.2025] Die kommunale Versorgungswirtschaft ist vom Fachkräftemangel stark betroffen. Warum Weiterbildungsmaßnahmen gerade in dieser Situation eine strategische Notwendigkeit sind, erklärt Christina Zenke, Leiterin der VKU Akademie, im Interview mit stadt+werk. mehr...

Lausitz: Bewerbung als Net Zero Valley in Brüssel

[24.03.2025] Die Lausitz strebt an, Europas erstes Net Zero Valley zu werden. In Brüssel präsentierten Vertreter der Region gemeinsam mit den Staatssekretären Sachsens und Brandenburgs ihre Bewerbung für das EU-Programm, das saubere Technologien und nachhaltige Industrien fördert. mehr...

Metropolregion Nordwest: Förderung von Projekten zur Energietransformation

[12.03.2025] Die Metropolregion Nordwest fördert mit insgesamt 500.000 Euro sechs innovative Projekte zur Energietransformation. Dabei stehen der Einsatz Künstlicher Intelligenz, die Fachkräftegewinnung, der Netzausbau sowie die Akzeptanzsteigerung der Energiewende im Fokus. mehr...

VKU: Neustart der Energiewende gefordert

[11.03.2025] Der VKU fordert einen Neustart der Energiewende mit einem klaren Fokus auf Kosteneffizienz. In einem aktuellen Positionspapier schlägt der Verband konkrete Maßnahmen vor, um steigende Netzentgelte zu begrenzen, die Finanzierung der Wärmewende zu sichern und den Ausbau erneuerbarer Energien systemdienlicher zu gestalten. mehr...

Wärmewende: Verbände appellieren an neue Bundesregierung

[05.03.2025] Ein breites Bündnis von Verbänden fordert die Politik auf, die Wärmewende mit klaren und verlässlichen Rahmenbedingungen voranzutreiben. In einem gemeinsamen Appell drängen sie auf eine sozialverträgliche und praxistaugliche Strategie, um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu beschleunigen. mehr...

Nordrhein-Westfalen: Förderung für Projekt zur Bioökonomie

[28.02.2025] Mit dem Transformationscluster BioökonomieREVIER erhält das Rheinische Revier eine zentrale Plattform für die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft im Bereich der Bioökonomie. mehr...

EU: Stellungnahmen zum Clean Industrial Deal

[28.02.2025] Der von der EU-Kommission vorgestellte Clean Industrial Deal soll Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Industrie klimaneutral umgestalten. Unterschiedliche Stellungnahmen hierzu haben jetzt Thüga, Bitkom und BEE abgegeben. mehr...

BDEW: Verband fordert klare Energiepolitik

[24.02.2025] Nach der gestrigen Bundestagswahl zeichnet sich eine Koalition aus CDU/CSU und SPD ab. Die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae, mahnt zügige Verhandlungen an und fordert eine entschlossene Energiepolitik. mehr...

dena: Klare Regeln für die Energiewende

[19.02.2025] Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat ein Impulspapier mit Empfehlungen für eine konsequente Energie- und Klimapolitik vorgelegt. Sie fordert verlässliche Rahmenbedingungen, eine bessere Abstimmung zwischen den politischen Ebenen und eine gesicherte Finanzierung der Energiewende. mehr...