Smart EnergyIT unterstützt Wandel

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende sind lokale Kommunikationsinfrastrukturen notwendig, die elektrische Geräte vernetzen und steuern.

(Bildquelle: MEV Verlag)

Die Energieversorgung der Zukunft sieht einem grundlegenden Strukturwechsel entgegen: Zentrale Kraftwerke auf Basis nicht fossiler Energieträger werden abgelöst durch dezentrale Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien. Der Strom fließt dabei nicht mehr nur in eine Richtung – von großen Kraftwerken zum Endverbraucher – sondern wird an hunderttausenden Stellen im Land erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. Dieser Wechsel kann nur mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnik gelingen. Der Zusammenschluss und Betrieb dieser dezentralen Energieerzeugungsanlagen zu einem neuen, zukunftssicheren und in weiten Teilen auf erneuerbaren Energien basierenden Stromnetz wird als Smart Grid bezeichnet und ist verbunden mit einer Vielzahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen auf allen Netzebenen.

Letztendlich führt die umfängliche Nutzung erneuerbarer und volatiler Energiequellen zu einem grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der Energieversorgung: Verbrauch folgt Produktion. Während die bisherige Versorgung nachfrageorientiert war, müssen zukünftig Mechanismen entwickelt und am Markt etabliert werden, die den Verbrauch von Energie an die dynamisch schwankende Verfügbarkeit anpassen. Hierfür kommen sowohl technische Maßnahmen in Frage, etwa ein Demand-Side-Management-System zur Steuerung von Energieverbräuchen, als auch der Einsatz von Energiespeichern zur Pufferung von Energie, wie Elektrofahrzeuge oder stationäre Energiespeicher in Wohnungen und Häusern. Gefordert sind auch marktwirtschaftliche Maßnahmen, beispielsweise Anreizsysteme über flexible Tarife.

Mit diesem Paradigmenwechsel geht auch ein Wandel in der Rolle des Verbrauchers einher. Dieser wird zu einem Prosumer – einer Kombination aus Erzeuger (Producer) und Verbraucher (Consumer). Mit der zunehmenden Bereitschaft der Bürger zur Installation etwa einer eigenen Photovoltaikanlage erhält zudem die Frage der Eigenverbrauchsoptimierung eine wachsende Bedeutung. Darunter versteht man die Optimierung der zeitlichen und mengenmäßigen Entscheidungen bezüglich Verbrauch, Speicherung (falls Speicher vorhanden), Einspeisung sowie Netz-/Speicherentnahme. So sind die Kosten für ein Kilowatt Peak (kWp) Leistung bei einer kleinen Aufdachanlage (maximal zehn kWp) von 2009 bis Ende des Jahres 2012 um rund 50 Prozent gesunken.

Richtig sparen

Die Ermittlung der bestmöglichen Kombination unter verschiedenen Aspekten – etwa Kosten, Netzverträglichkeit und Umweltverträglichkeit – ist ein komplexes Optimierungsproblem unter Unsicherheiten, da weder der zukünftige Energiebedarf noch die zukünftige Stromerzeugung, insbesondere aus Sonne und Wind, im Voraus bekannt sind. Diese können bestenfalls mithilfe spezieller Prognoseverfahren und Informationen aus dem Internet, wie Wetterdaten, Energiepreise und -verfügbarkeit, vorhergesagt werden. Exakte Lösungen solcher Optimierungsprobleme erfordern den Einsatz mathematischer Verfahren des Operations Research, die in der Informations- und Kommunikationstechnik in Form von Systemen zur linearen oder constraintbasierten Programmierung bereitstehen.

Die Reduzierung des Energiebedarfs ist eine wichtige Maßnahme bei der Erreichung der gesetzten Klimaziele, die unter anderem eine Reduzierung der Treibhausgase um 80 Prozent bis zum Jahr 2050 vorsieht. Denn jeder Brocken Kohle und jeder Liter Erdöl oder Erdgas, der nicht verbrannt wird, reduziert den CO2-Ausstoß und leistet damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Zu den Klimazielen gehört auch, dass bis zum Jahr 2050 der Anteil der erneuerbaren Energien auf 60 Prozent steigen soll. Dieses Ziel wird unterstützt, wenn erneuerbare Energien genutzt werden, wann immer sie in großem Umfang verfügbar sind. Also dann, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Das bedeutet, den idealerweise reduzierten Energieverbrauch der klimafreundlichen Erzeugung so anzupassen, dass möglichst viel der Wind- und Sonnenenergie genutzt werden kann. Laut einer Studie des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zur Demand Side Integration aus dem Jahr 2012 beträgt das Potenzial zur Anpassung des Energieverbrauchs an die Erzeugung durch so genannte verschiebbare Lasten durchschnittlich 8,5 Gigawatt (Stand 2011). Das entspricht zwölf Prozent des Gesamtstrombedarfs – nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) betrug der Bruttostromverbrauch im Jahr 2011 knapp 603 Terawattstunden – oder dem Bedarf von circa 15 Millionen Haushalten. Von den Verschiebungspotenzialen entfallen rund 31 Prozent (2,6 Gigawatt) auf Haushalte, 16 Prozent (1,4 Gigawatt) auf Gewerbe, Handel und Dienstleistungen und 53 Prozent (4,5 Gigawatt) auf die Industrie.

Leistung erfassen

Um dieses Potenzial zu nutzen, müssen die Stromkunden allerdings Kenntnis davon erhalten, zu welchen Zeiten es günstig ist, den Strom zu verbrauchen und zu welchen Zeiten eher nicht. Dabei ist günstig durchaus auch im Sinne von preisgünstig zu verstehen, denn niedrige Strompreise zu bestimmten Zeiten stellen für Kunden attraktive Anreize dar, um ihr Stromnutzungsverhalten entsprechend anzupassen. Das wurde auch vom Gesetzgeber erkannt. So besagt das Energiewirtschaftsgesetz: „Lieferanten haben (…) einen Tarif anzubieten, der einen Anreiz zu Energieeinsparung oder Steuerung des Energieverbrauchs setzt. Tarife im Sinne von Satz 1 sind insbesondere lastvariable oder tageszeitabhängige Tarife.“

Die Nutzung lastvariabler oder tageszeitabhängiger Tarife setzt allerdings eine Leistungserfassung statt einer aggregierten Energiemessung beim Kunden voraus. Diese erfolgt über so genannte Smart Meter, die sich von gebräuchlichen Stromzählern dadurch unterscheiden, dass der aktuelle Stromverbrauch in regelmäßigen, kleinen Intervallen (zum Beispiel alle 15 Minuten) protokolliert wird, um damit die Stromkosten anhand der jeweils geltenden Preise zu ermitteln. Zur Bereitstellung der Preise aber auch zum Fernauslesen solcher Smart-Meter-Daten ist eine Informations- und Kommunikationsinfrastruktur mit einem gesicherten Zugang – dem Smart Meter Gateway – in die Gebäude erforderlich. Die flächendeckende Einführung einer solchen Infrastruktur wird laut einer Kosten-Nutzen-Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zwar als sinnvoll erachtet, steht aber noch immer aus. Das bedeutet, dass Stromkunden, die bereits leistungsgemessen sind – im Allgemeinen sind das Geschäftskunden – grundsätzlich die Möglichkeit haben, solche variablen Tarife zu nutzen. Allerdings kommen nur wenige Privatkunden in den Genuss zeitlich reduzierter Strompreise, wie sie einige wenige regionale Stromanbieter samt der notwendigen Infrastruktur anbieten.

Lokale Kommunikationsinfrastruktur

Setzt man die flächendeckende Einführung von last- und zeitvariablen Tarifen und der besagten Infrastruktur voraus, bedarf es jedoch weiterer informationstechnischer Unterstützung bei der kostengünstigen Verschiebung von Lasten: Es ist nicht zu erwarten, dass ein Stromkunde eigenständig ein Last-Management betreibt und seine elektrischen Verbraucher zu bestimmten Niedrigtarifzeiten manuell koordiniert und schaltet. Der zu betreibende Aufwand ist in der Regel nicht zu leisten und übersteigt meist den zu erzielenden Nutzen. Viel komfortabler und unter bestimmten Voraussetzungen auch wirtschaftlich ist der Aufbau einer lokalen Kommunikationsinfrastruktur, über welche die zu schaltenden elektrischen Geräte vernetzt, fernabfragbar und -steuerbar sind. Zusätzlich ist noch eine Demand Side Management Software hilfreich, die mittels moderner Optimierungsverfahren und unter Berücksichtigung variabler Stromtarife und individueller Vorgaben die Nutzung der Verbraucher kostengünstig plant, steuert und überwacht. Erlaubt eine solche lokale Management-Infrastruktur neben der Anbindung von elektrischen und thermischen Geräten auch die Integration von lokalen Erzeugern, wie etwa Photovoltaikanlagen, Windrädern oder Blockheizkraftwerken, sowie von Energiespeichern, können neben der Senkung der Stromkosten auch andere Optimierungsziele beim Management verfolgt werden. Dazu zählt etwa die optimale Nutzung von eigenerzeugter Energie. Neben einer weiteren Kostensenkung können dabei auch Einspeisespitzen in das lokale Stromnetz vermieden und die Alterung von Batterien verzögert werden. Des Weiteren besteht bei einer Anbindung der bereits kommunikations- und schalttechnisch vernetzten energetischen Verbraucher und Anlagen die Möglichkeit, diese auf übergeordneter Ebene mit anderen zu verknüpfen, um sie etwa zur Erbringung von Regelleistung in ein so genanntes virtuelles Kraftwerk zu integrieren.

Virtuelle Kraftwerke erforderlich

Der beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie sowie die Abschaltung konventioneller Kraftwerke erfordern die Entwicklung neuer Konzepte zur Energieversorgung in Deutschland und weltweit. Eines dieser Konzepte sind virtuelle Kraftwerke. Darunter versteht man den Zusammenschluss dezentraler Energiesysteme mit einer zentralen Leitstelle, der Kraftwerkssteuerung. Der Zusammenschluss erfolgt durch die informationstechnische Vernetzung aller beteiligten Systeme, das heißt, Leitstelle und dezentrale Anlagen kommunizieren über Datennetze und müssen die hierfür notwendigen Schnittstellen aufweisen und Protokolle implementieren. Grundlage der erforderlichen Kommunikation sind internationale Industriestandards auf Basis von TCP/IP, die von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet werden.

Integration erleichtern

Die Nutzung derart vernetzter Energiesysteme zur Systemstabilisierung der Stromversorgung erfordert jedoch darüber hinausgehende Festlegungen an das Systemverhalten der dezentralen Anlagen: Hierfür entsteht derzeit in Deutschland eine breite Allianz von Herstellern, Netzbetreibern, Energieversorgern und anderen, die sich im Industrieforum VHP-Ready zusammengeschlossen haben. Ziel ist es, die Integration erneuerbarer Energien in die Energieversorgung zu erleichtern. VHP-Ready ist als branchen- und herstellerübergreifende Industrie-Initiative offen für jeden Interessenten, der an der unternehmensübergreifenden Weiterentwicklung der VHP-Ready-Spezifikation mitwirken möchte.

http://www.fokus.fraunhofer.de

Stadtwerke Wörgl: Glasfaser digital dokumentiert

[17.04.2025] Die Stadtwerke Wörgl digitalisieren ihren Netzbetrieb mit VertiGIS ConnectMaster. Damit wird die Glasfaserdokumentation vollständig digital. mehr...

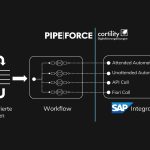

cortility: Kooperation mit Logabit

[08.04.2025] Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und modernen Workflow-Plattformen wollen die Unternehmen cortility und Logabit die Geschäftsprozesse von Versorgungsunternehmen weiter automatisieren. mehr...

energielenker: Kostengünstigste Energie nutzen

[27.03.2025] Auf der The Smarter E Europe in München stellt energielenker das Hausenergiemanagementsystem Enbas vor. Das System vernetzt Erzeuger und Verbraucher eines Gebäudes, um immer die günstigste Energie zu nutzen. mehr...

cortility: Kooperation mit Mako365

[25.03.2025] Eine strategische Zusammenarbeit haben die Firmen cortility und Mako365 vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, die Leistungen beider Unternehmen zu kombinieren und ihren Kunden ein erweitertes Service-Portfolio zu bieten. mehr...

Stadtwerke Rinteln: Auslagerung der IT-Infrastruktur

[24.03.2025] Die Stadtwerke Rinteln haben sich jetzt an dem Unternehmen items beteiligt und lagern ihre IT-Infrastruktur an das Unternehmen aus. mehr...

cortility: Kooperation mit datango

[11.03.2025] Mit einer neuen Partnerschaft wollen die Softwareunternehmen cortility und datango Lösungen anbieten, mit denen die Energiewirtschaft neue IT-Systeme effizienter nutzen kann. Insbesondere der Umstieg auf SAP S/4HANA soll erleichtert werden. mehr...

Hamburger Energienetze: Initiative für sichere KI-Nutzung

[05.03.2025] Künstliche Intelligenz wird für Unternehmen immer wichtiger, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Die Hamburger Energienetze arbeiten deshalb gemeinsam mit anderen großen Unternehmen in der Initiative Responsible AI Alliance an einem sicheren und fairen Einsatz der Technologie. mehr...

Wilken Software Group: Partnernetzwerk für GY

[20.02.2025] Mit der neuen Komplettlösung GY bietet die Wilken Software Group eine flexible und offene Plattform, die betriebswirtschaftliche Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette automatisiert. Dabei setzt das Unternehmen auf die enge Zusammenarbeit mit etablierten Partnern. mehr...

cortility: Lösung für den MaLo-Ident-Prozess

[18.02.2025] Voraussetzung für den Lieferantenwechselprozesses LFW24 ist der MaLo-Ident-Prozess, der zwischen Netzbetreiber und Lieferant durchgeführt werden muss. Der SAP-Spezialist cortility bietet eine Lösung, die eine nahtlose Integration in das SAP IS-U-System ermöglicht. mehr...

Cloudlösungen: Schlüssel für die digitale Transformation

[13.02.2025] Im Zentrum der globalen Bemühungen um eine nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Energieversorgung steht die Energiewirtschaft. Die digitale Transformation ist der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Cloudtechnologien spielen dabei eine zentrale Rolle. mehr...

Wilken: Mit GY in die Zukunft

[11.02.2025] Auf der Fachmesse E-world in Essen stellt Wilken seine neue Marke GY vor. Mit der IT-Lösung will das Unternehmen den großen Herausforderungen der Energiebranche begegnen und setzt dabei auf Cloud-Technologie, Skalierbarkeit und eine enge Zusammenarbeit mit Partnern. mehr...

Stadtwerke Bonn: Datagroup übernimmt IT-Service-Desk

[06.02.2025] Die Stadtwerke Bonn haben sich für Datagroup als Partner für den IT-Service-Desk entschieden. Ziel der Zusammenarbeit ist die Optimierung der IT-Dienstleistungen sowie die Betreuung der Mitarbeitenden durch umfassenden Support. mehr...

LENA: Tool zur Unterstützung bei der Wärmeplanung

[05.02.2025] Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA) hat ein neues Datentool entwickelt, das Kommunen bei der Wärmeplanung unterstützen soll. Das Tool bündelt über 100 Datensätze und kann so die Erstellung von Wärmeplänen vereinfachen. mehr...

Stadtwerke Bad Windsheim: Entscheidung für IVU-Lösung

[04.02.2025] Die Stadtwerke Bad Windsheim setzen künftig auf IVU Informationssysteme für ihr ERP- und Abrechnungssystem. Die IVU konnte sich in einer europaweiten Ausschreibung mit einer umfassenden Lösung durchsetzen. mehr...

Stadtwerke Speyer: Marktkommunikation auf AS4 umgestellt

[03.02.2025] Die Stadtwerke Speyer haben ihre Marktkommunikation auf das AS4-Protokoll umgestellt. Dabei kam der anbieterunabhängige AS4 Cloud Service von procilon zum Einsatz. mehr...