GeothermieGigantisches Potenzial

Dr. Maik Tiedemann, Geschäftsführer der DMT GROUP

(Bildquelle: DMT GROUP)

Herr Dr. Tiedemann, nach den Plänen der Bundesregierung soll bis 2030 die Hälfte der Wärme klimaneutral erzeugt werden. Welche Rolle spielen Geothermie-Heizwerke dabei?

Es gibt bereits einige Studien zu diesem Thema. Die daran beteiligten Fachexperten sind sich einig, dass Tiefengeothermie mindestens 25 Prozent der benötigten Wärmeenergie in Deutschland bereitstellen kann. Höchstwahrscheinlich sogar deutlich mehr, denn in der Bundesrepublik wurden rund 60 Prozent der Fläche noch nicht auf geothermische Bedingungen untersucht. Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung kann die Tiefengeothermie einen wichtigen Beitrag leisten, denn sie funktioniert beinahe emissionsfrei. Des Weiteren steht sie unabhängig von Jahres- und Tageszeit zur Verfügung und ist damit grundlastfähig. Im Endeffekt wird es aber auf die Synergien der einzelnen Energieträger ankommen. Im Fokus stehen dabei Geothermie, Wasserstoff, Solarthermie, Bioenergie und Power to X, die gemeinsam einen nachhaltigen Energiemix für die zukünftige Wärmeversorgung liefern.

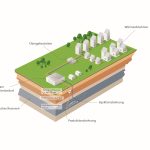

Wie erklären Sie einem Laien, wie die Wärme aus dem Erdinneren gewonnen wird?

Das Prinzip der Wärmegewinnung durch Tiefengeothermie ist recht simpel. Grundlage ist die Erdwärme, die wir in mehreren Kilometern Tiefe im Gestein antreffen und die unterirdische Wasservorkommen erhitzt. Durch die Bohrungen entsteht ein unterirdischer Wärmetauscher. Aus der Tiefe wird das heiße Wasser an die Oberfläche gepumpt. Dort wird es zur Erzeugung von Wärme und in manchen Fällen auch Strom verwendet. Anschließend wird das Wasser wieder in den Untergrund zurückgeführt, durch das umgebene Gestein erneut erwärmt und wieder an die Oberfläche gefördert. Am Ende entsteht so ein Kreislauf wodurch die benötigte Wärmeenergie fortlaufend zur Verfügung gestellt werden kann.

Geothermie ist durchaus umstritten, es gab schon Gebäudeschäden durch Bohrungen, auch von künstlich erzeugten Erdbeben wird berichtet. Wie sicher ist die Technik heute?

Gebäudeschäden können insbesondere als Folge mangelnder Vorbereitung und falscher Umsetzung auftreten. Deshalb ist es umso wichtiger im Vorfeld der Bohrungen eine umfassende Analyse der Gegebenheiten des Untergrunds anzufertigen. Modellierungen erlauben eine Abschätzung potenzieller Risiken. So kann beispielsweise der so genannte Bohrpfad optimal angepasst werden, um das Risiko zu minimieren. Wird an einer ungeeigneten Stelle gebohrt, können sich im Tiefengestein vorhandene Spannungen lösen und dadurch kleine Erschütterungen verursachen, die aber nur selten bis zur Oberfläche reichen und noch seltener Schäden an Gebäuden zur Folge haben. Unser Ziel ist es, so etwas durch eine ausgiebige Erkundung, Prüfung und Bewertung der jeweiligen geologischen Gegebenheiten zu vermeiden. Bei der Erkundung setzen wir auf die 3D-Seismik. Sie erlaubt uns einen so genauen Blick in die Tiefe, dass wir die geologischen Situationen für Tiefengeothermievorhaben in der Regel sehr genau identifizieren können. Dabei arbeiten wir eng mit allen beteiligten Behörden zusammen, um gemeinsam mögliche Risiken zu erkennen, zu bewerten und zu vermeiden.

Tiefenbohrungen sind aufwendig und teuer. Wie können bohrtechnische und Fündigkeitsrisiken vermieden werden?

Auch hier kommt es vor allem auf die Standorterkundung an. Mit ihr lassen sich viele bohrtechnische Risiken minimieren. Insbesondere durch die Möglichkeiten der 3D-Seismik können wir einen sehr detaillierten Blick in den Untergrund werfen und Risiken sehr gut erkennen und bewerten. Bei den Bohrungen stellt allen voran das Fündigkeitsrisiko ein Problem dar. Es kann vorkommen, dass sich nach der ersten Bohrung herausstellt, dass die Förderrate oder die Temperaturen im Untergrund nicht ausreichen, um Geothermie ökonomisch sinnvoll zu nutzen. Gerade für kleinere Projektträger ist das ein großes Problem, da die Bohrkosten hoch sind und auch die moderne 3D-Seismik und Bodenerkundung solche Risiken nicht vollständig ausschließen kann. Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bohrungen heißes Wasser in ausreichenden Mengen liefern bei etwa 90 Prozent. Dennoch würden wir uns wünschen, dass es bald eine staatliche Fündigkeitsrisikoversicherung gibt, so wie es im Koalitionsvertrag bereits angekündigt wurde, die bei Fehlbohrungen greift und damit Geothermie auch für kleinere Stadtwerke oder Unternehmen zugänglich macht.

Wie wird eine Bohrung konkret vorbereitet?

Grundsätzlich lassen sich bei der Vorbereitung von Bohrungen drei Prozesse unterscheiden, die an verschiedenen Stellen immer wieder verzahnt sind. Der erste Prozess betrifft die Genehmigungsverfahren. Insgesamt werden über 40 verschiedene Genehmigungen benötigt, bevor mit einem Geothermie-Projekt begonnen werden kann. Bei Infrastrukturprojekten dieser Größenordnung sollten auch alle Auswirkungen umfassend geprüft werden. Leider laufen die verschiedenen Genehmigungsverfahren nacheinander und nicht parallel ab. Durch eine Parallelisierung könnten wir Projekte deutlich beschleunigen. Der zweite Prozess betrifft die Erkundung und Planung. Für die Klärung von Fragen etwa zum Verlauf des Bohrpfads oder der Konzeption der oberirdischen Anlage rate ich Projektbetreibern auf die 3D-Seismik zu setzen. Durch die verbesserte Datengrundlage lässt sich die Dauer der Projektentwicklung um bis zu 50 Prozent verkürzen. Der dritte Prozess betrifft die Bürgerkommunikation. Derartig große Projekte erzeugen bei den Anwohnenden Bedenken. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass sich diese in der Regel ausräumen lassen, wenn transparent und offen über die Planungen informiert wird. Mangelnde Kommunikation und Intransparenz können Bauprojekte über Jahre hinweg hinauszögern und werden nicht selten erst auf dem rechtlichen Weg entschieden. Wir wollen dies durch frühzeitige Einbindung der Betroffenen verhindern.

„Tiefe Erdwärme ist für die Dekarbonisierung unserer Wärmeproduktion eine gewaltige Chance.“

Welches Potenzial hat die Tiefe Geothermie in Deutschland und welche Regionen sind besonders geeignet?

Das Potenzial ist gigantisch. Wie bereits angesprochen sind sich die Fachexperten einig, dass das geothermische Potenzial in Deutschland ausreichen würde, um mindestens 25 Prozent des gesamten Wärmebedarfs zu decken. Nicht einberechnet sind dabei die rund 60 Prozent der Fläche, die noch nicht untersucht wurden. Wir freuen uns daher, dass das BMWK in den kommenden zwei Jahren eine bundesweite Datenbank erstellen will, in der die geothermischen Potenziale aller Regionen gesammelt werden. Wir gehen fest davon aus, dass es bald eine neue Dynamik bei der Erkundung geben wird und rechnen mit einer erhöhten Nachfrage. Dann können wir eine tatsächliche Einschätzung über das geothermische Potenzial in Deutschland abgeben. Aktuell sind wir bei DMT an diversen Projekten zur Exploration beteiligt. So haben wir für die Münchner Stadtwerke das tiefengeothermische Potenzial erkundet, um die vollständig klimaneutrale Energiegewinnung bis 2040 voranzutreiben. Den Geologischen Dienst von Nordrhein-Westfalen unterstützen wir bei der Erstellung eines geologischen Atlas, wodurch die Bohrrisiken im Ruhrgebiet reduziert werden sollen. Als weiteres Beispiel lässt sich unsere 3D-Messkampagne in Mannheim und Heidelberg nennen, um die kommunale Wärmeversorgung von Gas und Kohle auf Tiefengeothermie umzustellen. In nächster Zeit werden noch weitere Projekte hinzukommen. Ich gehe davon aus, dass es einen regelrechten Run bei der Erkundung geothermischer Potenziale geben wird.

Welche Erfahrungen gibt es, wo werden erfolgreiche Projekte umgesetzt?

Wie gerade aufgezählt, sind wir an einer ganzen Reihe von Projekten beteiligt. Des Weiteren haben wir viele Anlagen, die erfolgreich in Betrieb sind. Um genau zu sein, werden in Deutschland aktuell 30 Heizwerke, 10 Heizkraftwerke und 2 Kraftwerke mit Tiefengeothermie betrieben. Projekte, die an dieser Stelle hervorgehoben werden können, sind unter anderem das Werk in Holzkirchen. Mit einer maximalen Temperatur von 157 Grad und einer Tiefe von 5.078 Metern leistet dieser Standort einen Beitrag von 24 Megawatt thermischer Leistung. Die Heizwerke Freiham, Riem und Sending in und um München liefern in Summe 79 Megawatt und schaffen diesen Output bei einer maximalen Tiefe von rund 2.800 Metern. Beim Projekt Insheim in Rheinland-Pfalz sprechen wir von einer Temperatur von bis zu 164 Grad sowie einer Tiefe von bis zu 3.600 Metern. Der erbrachte Ertrag liegt hier bei 4,8 Megawatt elektrischer Leistung. Aufgrund des enormen Potenzials der Geothermie, der Lieferkettenproblematiken, der ambitionierten Klimaziele und der immer günstigeren Rahmenbedingungen rechnen wir fest damit, dass es sehr bald noch deutlich mehr Projekte werden. Die relevanten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Industrie sind alle entschlossen, das Potenzial in Deutschland besser als bisher zu nutzen. Jetzt heißt es für die Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die notwendig sind, damit aus Absichtserklärungen konkrete Anlagen werden.

Können auch kleinere Stadtwerke Geothermiekraftwerke planen und betreiben?

Derartige Vorhaben sind auch für kleine Stadtwerke machbar. Die Investitionskosten für ein Geothermie-Heizwerk sind zwar relativ hoch, auf der anderen Seite sind aber der Betrieb und die erzeugte Wärme langfristig sehr kostengünstig. Läuft erstmal der Betrieb steht Erdwärme dauerhaft zur Verfügung. In der Praxis schrecken die vergleichsweise hohen Kosten für eine Bohrung sowie das Risiko einer fehlerhaften oder nicht ertragreichen Bohrung aber noch viele ab. Zwar bieten die modernen 3D-Seismiken viel Sicherheit bei der Erkundung und Planung, können aber nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass eine Bohrung ohne Erfolg bleibt. Damit auch kleine Stadtwerke die Nutzung der Geothermie-Werke vorantreiben können, muss die Regierung mit der staatlichen Fündigkeitsrisikoversicherung nun Tempo in diese Thematik bringen.

Welche Perspektiven hat die Tiefe Geothermie in den kommenden Jahren?

Die Energiewende, das wird nun immer deutlicher, ist zum großen Teil eine Wärmewende. Denn heute fließen etwa 50 Prozent der Energieproduktion in die Wärmeerzeugung. Die Tiefengeothermie kann hierzu einen maßgeblichen Beitrag leisten. Tiefe Erdwärme ist für die Dekarbonisierung unserer Wärmeproduktion eine gewaltige Chance, die zudem – anders als die Wärmepumpe – ohne einen Zusatzbedarf an grünem Strom auskommt. Die Fördermöglichkeiten von Tiefengeothermieprojekten wurden Anfang 2023 signifikant verbessert und erweitert: die staatliche Fündigkeitsrisikoversicherung wird immer wahrscheinlicher, Explorationskampagnen sollten schon bald ganzjährig möglich sein und die Standardisierung der Projektbausteine von der Idee bis zur fertigen Anlage sind, zumindest bei DMT und unserer Konzernmutter TÜV NORD GROUP, weitgehend standardisiert, wodurch ein sehr effizienter Workflow ermöglicht wird. Zudem lancieren wir in Berlin das Konzept einer deutschlandweiten Explorationskampagne getragen vom Bund. Diese wird als regelrechter Booster wirken und die Nachfrage nach Planung, Exploration und Anlagenbau deutlich ansteigen lassen. Wir sind überzeugt, dass die entscheidenden Weichen gestellt sind oder demnächst gestellt sein werden, um das enorme Potenzial der Tiefen Geothermie besser zu nutzen.

Eine Kurzfassung des Interviews ist in der Ausgabe Juli/August 2023 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Hannover: Seismik-Messungen abgeschlossen

[14.04.2025] In Hannover ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu klimafreundlicher Wärmeversorgung geschafft: Die Seismik-Kampagne für ein neuartiges Geothermieprojekt ist beendet. Im Sommer sollen die Bohrungen starten. mehr...

Potsdam: Tiefengeothermie für Energiewende

[11.04.2025] Die Energie und Wasser Potsdam fordert bessere Rahmenbedingungen für den Umbau in Zeiten der Energiewende und erhält Unterstützung vom VKU. mehr...

Krefeld: Bohrungen erreichen Festgestein

[10.04.2025] In Krefeld hat die wissenschaftliche Bohrung des Geologischen Dienstes NRW das Festgestein erreicht. Nun fördern die Fachleute erstmals Bohrkerne aus der Tiefe – auf der Suche nach dem rund 340 Millionen Jahre alten Kohlenkalk. mehr...

Berlin: Bohrungen am Südkreuz

[26.03.2025] Am Südkreuz in Berlin entstehen bis 2026 neue Wohn- und Gewerbeflächen, deren Energieversorgung durch ein modernes Geothermiesystem gesichert wird. Dafür werden derzeit 285 Erdwärmesonden installiert, die Wärme aus bis zu 100 Metern Tiefe nutzbar machen sollen. mehr...

Krefeld: Forschungsbohrung zu Geothermie gestartet

[25.03.2025] In Krefeld ist vergangene Woche eine Forschungsbohrung des Geologischen Dienstes NRW gestartet, um das Potenzial der Tiefen Geothermie in der Region zu untersuchen. mehr...

Praxisforum Geothermie Bayern: Neue Entwicklungen der Geothermie

[25.03.2025] Das Praxisforum Geothermie Bayern findet vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Pullach bei München statt. Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eine Plattform, um die neuesten Entwicklungen der Geothermie zu diskutieren. mehr...

Germering/Puchheim: Gemeinsames Geothermieprojekt beschlossen

[25.02.2025] Die Städte Germering und Puchheim haben beschlossen, gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) ein Geothermieprojekt zu realisieren. Ziel ist eine unabhängige, klimafreundliche Wärmeversorgung, die frühestens 2033 in Betrieb gehen soll. mehr...

Fraunhofer IEG: Bau eines Reallabors für Geothermie

[19.02.2025] Mit einer neuen Forschungsinitiative will das Fraunhofer IEG das Potenzial der Tiefengeothermie in Nordrhein-Westfalen erschließen. Mit einer Förderung von 52 Millionen Euro entsteht in der Städteregion Aachen eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur, die erneuerbare Wärmequellen für Kommunen und Industrie nutzbar machen soll. mehr...

Stadtwerke Münster: Positives Fazit zur 3D-Seismik

[14.02.2025] Die Stadtwerke Münster haben jetzt die umfangreiche geologische Untersuchung des Untergrunds abgeschlossen. Die Messungen sollen die Basis für eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung durch Tiefengeothermie schaffen. mehr...

Waren: Wartung des Bohrlochs

[13.02.2025] Die Stadtwerke Waren investieren knapp eine Million Euro in die Wartung eines Bohrlochs der Geothermieanlage am Papenberg. Die Arbeiten sind entscheidend für den weiteren Ausbau der geothermischen Wärmeversorgung in der Region. mehr...

Geothermie: Multitalent für die Wärmeversorgung

[11.02.2025] Tiefengeothermie gilt als Rückgrat der Wärmewende und ist für die Bestückung neuer Netze mit Wärme und die Dekarbonisierung von Bestandsnetzen alternativlos. Um sie wirtschaftlich nutzen zu können, müssen sich allerdings zahlreiche politische Rahmenbedingungen ändern. mehr...

Stadtwerke Erfurt: Genehmigung für 3D-Seismik-Messungen beantragt

[30.01.2025] Die Stadtwerke Erfurt haben jetzt beim Thüringer Bergamt die Genehmigungsunterlagen für eine 3D-Seismik-Messung im Raum Erfurt eingereicht. Die Untersuchung soll die Grundlage für die Nutzung von Tiefengeothermie zur klimafreundlichen Fernwärmeversorgung der Stadt schaffen. mehr...

GeoTHERM: Einblick in Potenzial der Geothermie

[15.01.2025] Die GeoTHERM 2025 bietet vom 20. bis 21. Februar in Offenburg eine Plattform für Fachleute, Studierende und Bürger, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Geothermie auszutauschen. mehr...

badenova: Zielgebiet für Geothermie eingegrenzt

[20.12.2024] Für die im Oberrheingraben geplante Geothermie-Nutzung hat badenovaWÄRMEPLUS jetzt Hartheim und angrenzende Gemeinden in den Fokus gerückt. Ab 2028 könnte das heiße Thermalwasser zur Versorgung von bis zu 20.000 Menschen mit grüner Fernwärme genutzt werden. mehr...

München: Allianz für den Klimaschutz

[18.11.2024] Die Landeshauptstadt München, acht Kommunen der NordAllianz und die Stadtwerke München wollen enger zusammenarbeiten, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Versorgungssicherheit zu verbessern. mehr...