StudieGeothermie-Potenzial in NRW

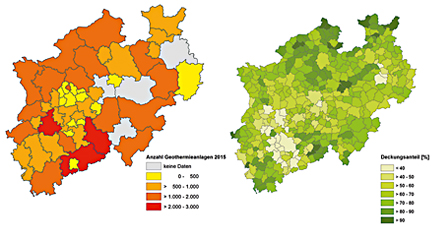

Anzahl der Geothermieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Stand: 2015) und ihr Deckungsanteil am Wärmebedarf.

(Bildquelle: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)

Die Potenzialstudie Geothermie ist der vierte Teil einer Potenzialstudie zu Erneuerbaren Energien, die das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) durchgeführt hat. Sie beschränkt sich auf die Ermittlung der Potenziale der oberflächennahen Geothermie bei einer maximalen Bohrtiefe von 100 Metern und der Nutzung von Erdwärmesonden. Durch fundierte Analysen wurden der aktuelle Bestand an erneuerbaren Energien sowie umweltverträgliche technische Potenziale auf regionaler Ebene ermittelt.

Anlagenbestand in NRW

Da es keine landesweiten Daten zu den gebauten Geothermieanlagen gibt, wurde der derzeitige Anlagenbestand mittels einer Umfrage bei den unteren Wasserbehörden ermittelt. Abgefragt wurde dabei die Gesamtanzahl erdgebundener Wärmepumpen pro Gemeinde oder Stadt, die installierte Leistung und welche Technologie verwendet wird: Erdwärmesonde, Erdwärmekollektor oder Wasser-Wasser-Anlage.

Mit einer Rücklaufquote von über 90 Prozent konnte eine sehr hohe Beteiligung erzielt werden. Der Anlagenbestand der verbliebenen Gemeinden wurde statistisch hochgerechnet. Insgesamt gibt es demnach in Nordrhein-Westfalen (Stand 2015) mehr als 49.000 erdgebundene Wärmepumpen, wovon fast 90 Prozent mit Erdwärmesonden betrieben werden. Die installierte Leistung beträgt insgesamt rund 550 Megawatt (MW), woraus ein geschätzter Wärmeertrag von über 1.150 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a) resultiert. Bei einem Raum- und Warmwasserwärmebedarf von 271 Terawattstunden pro Jahr (TWh/a) für ganz Nordrhein-Westfalen wird derzeit also weniger als ein Prozent des Wärmebedarfs durch die oberflächennahe Geothermie gedeckt.

Bohrtiefe lag bei 100 Metern

Die Nutzbarmachung des oberflächennahen geothermischen Potenzials ist mit unterschiedlichen technischen Systemen möglich, beispielsweise Erdwärmesonden. In der Regel werden die Bohrungen für Erdwärmesonden auf dem Grundstück des jeweiligen Gebäudes abgeteuft. Die Bohrtiefe wurde für diese Studie auf maximal 100 Meter festgesetzt. In einem ersten Schritt wurden aus allen Flurstücken in Nordrhein-Westfalen Besitzeinheiten gebildet. Dabei handelt es sich um die Flurstücke, die eine direkte Gebäudebebauung aufweisen, zuzüglich der umgebenden unbebauten Flurstücke, welche die gleichen Besitzverhältnisse aufweisen. Im Anschluss an diese Operation wurden die Gebäudegrundrisse geometrisch herausgeschnitten, sodass die geothermisch nutzbare Fläche jedes bebauten Grundstücks in Nordrhein-Westfalen berechnet werden konnte. Durch die anschließende Kategorisierung der Gebäude anhand von 238 Objektschlüsseln konnten die Gebäude auf den Besitzeinheiten in beheizte Gebäude – Wohngebäude, Nicht-Wohngebäude mit normalem, hohem und niedrigem Wärmebedarf – und unbeheizte Gebäude – wie Garagen oder Scheunen – unterteilt werden.

Nutzung zum Teil eingeschränkt

Auf den ermittelten Besitzeinheiten kann aufgrund vorhandener Restriktionen, zum Beispiel aufgrund von ausgewiesenen Wasser- oder Heilquellenschutzgebieten, eine geothermische Nutzung des Untergrunds ausgeschlossen oder eingeschränkt sein. Daher wurden die ermittelten Besitzeinheiten in einem Geografischen Informationssystem (GIS) mit ausgewiesenen Restriktionsflächen verschnitten. Hierzu zählen anderweitig genutzte Flächen (wie Verkehrsflächen, Gewässer), unrentable Gebiete (etwa solche mit stark abgesenktem Grundwasserspiegel im rheinischen Braunkohlerevier) sowie Flächen, auf denen genehmigungsrechtliche Belange (Wasser- und Heilquellenschutzgebiete, geologische Restriktionen) einer geothermischen Nutzung entgegenstehen. Bezüglich der Wasserschutzgebiete wurde in der Studie zudem in zwei Szenarien gerechnet, da sich die Genehmigungspraxis bei den Wasserschutzgebieten der Zone 3 zum Zeitpunkt der Erhebung in Nordrhein-Westfalen uneinheitlich darstellte. Mithilfe unterschiedlicher Berechnungen und angenommener Parameter konnte anschließend für jedes einzelne Besitzstück die jeweilige geothermische Ergiebigkeit unter Einbehaltung der gültigen Normen und Richtlinien bestimmt werden.

Die Nutzung der oberflächennahen Geothermie benötigt in der Regel einen Wärmeabnehmer vor Ort. Daher beruht das technisch nutzbare Potenzial auf dem Verschneiden des theoretischen Potenzials mit dem Wärmebedarf des Gebäudes, das auf der gleichen Besitzeinheit steht. Der Wärmebedarf ist dabei abhängig vom Dämmstandard, dem Standort und der Nutzung. In der Studie wurde daher neben den geothermischen Potenzialen für jedes Gebäude in NRW auch der Wärmebedarf berechnet. Ein Abgleich des technisch nutzbaren Potenzials mit dem Wärmebedarf gibt dann den prozentualen Deckungsanteil der Wärmeversorgung über die oberflächennahe Geothermie wieder. Dabei haben kleinere Besitzeinheiten in stark bebauten Gebieten einen eher niedrigen Deckungsanteil. Dieser fällt aufgrund des größeren Platzangebots und des niedrigeren Wärmebedarfs in ländlichen Gebieten höher aus.

Großstädte mit hohem Bedarf

Unter den getroffenen Annahmen ergibt sich ein Wärmebedarf von rund 271 TWh/a für alle Gebäude in Nordrhein-Westfalen. Aufgrund neuer Erkenntnisse zu den Baualtersklassen im Land und der eher konservativen Betrachtung des Wärmebedarfs wird dieser derzeit zwar neu ausgewiesen. Für die vorliegende Studie ist der genannte Wert jedoch maßgebend.

Da der Wärmebedarf maßgeblich für das ermittelte Potenzial ist, ist das technische Potenzial in den Großstädten durch die hohe Bevölkerungsanzahl am höchsten. Besitzstücke in ländlicheren Gemeinden bieten zwar mehr Fläche um Erdwärmesonden abzuteufen, jedoch ist der Wärmebedarf durch die geringere Bevölkerungsanzahl deutlich geringer als in Großstädten.

Betrachtet man nun für jede Gemeinde den Deckungsanteil des geothermischen Potenzials im Vergleich zum Wärmebedarf, so ergibt sich ein leicht anderes Bild, da dabei die unterschiedliche Bebauungs- und Bevölkerungsdichte erkennbar wird. So weisen die Großstädte Nordrhein-Westfalens wie Köln oder Düsseldorf durch die hohe Bevölkerungszahl einen hohen Wärmebedarf auf. Gleichzeitig ist durch die große Bebauungsdichte weniger Platz zum Abteufen der Erdwärmesonden vorhanden. Dadurch kommt ein eher geringer Deckungsanteil zustande, obwohl das technisch nutzbare Potenzial sehr hoch sein kann.

Das ermittelte, technisch nutzbare geothermische Potenzial spiegelt die Wechselwirkungen der wesentlichen Einflussgrößen wie Bebauungsdichte, Flächenanteil der Restriktionsflächen und Wasserschutzgebiete sowie die geothermischen Parameter wie Wärmeleitfähigkeit und Untergrundtemperatur wider.

In dieser Studie wurde ein technisch nutzbares geothermisches Potenzial von rund 154 TWh/a ausgewiesen. Insgesamt könnte in Nordrhein-Westfalen rund die Hälfte der benötigten Wärme aus Erdwärme gewonnen werden.

Dieser Beitrag ist in der November/Dezember-Ausgabe von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Hannover: Seismik-Messungen abgeschlossen

[14.04.2025] In Hannover ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu klimafreundlicher Wärmeversorgung geschafft: Die Seismik-Kampagne für ein neuartiges Geothermieprojekt ist beendet. Im Sommer sollen die Bohrungen starten. mehr...

Potsdam: Tiefengeothermie für Energiewende

[11.04.2025] Die Energie und Wasser Potsdam fordert bessere Rahmenbedingungen für den Umbau in Zeiten der Energiewende und erhält Unterstützung vom VKU. mehr...

Krefeld: Bohrungen erreichen Festgestein

[10.04.2025] In Krefeld hat die wissenschaftliche Bohrung des Geologischen Dienstes NRW das Festgestein erreicht. Nun fördern die Fachleute erstmals Bohrkerne aus der Tiefe – auf der Suche nach dem rund 340 Millionen Jahre alten Kohlenkalk. mehr...

Berlin: Bohrungen am Südkreuz

[26.03.2025] Am Südkreuz in Berlin entstehen bis 2026 neue Wohn- und Gewerbeflächen, deren Energieversorgung durch ein modernes Geothermiesystem gesichert wird. Dafür werden derzeit 285 Erdwärmesonden installiert, die Wärme aus bis zu 100 Metern Tiefe nutzbar machen sollen. mehr...

Krefeld: Forschungsbohrung zu Geothermie gestartet

[25.03.2025] In Krefeld ist vergangene Woche eine Forschungsbohrung des Geologischen Dienstes NRW gestartet, um das Potenzial der Tiefen Geothermie in der Region zu untersuchen. mehr...

Praxisforum Geothermie Bayern: Neue Entwicklungen der Geothermie

[25.03.2025] Das Praxisforum Geothermie Bayern findet vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Pullach bei München statt. Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eine Plattform, um die neuesten Entwicklungen der Geothermie zu diskutieren. mehr...

Germering/Puchheim: Gemeinsames Geothermieprojekt beschlossen

[25.02.2025] Die Städte Germering und Puchheim haben beschlossen, gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) ein Geothermieprojekt zu realisieren. Ziel ist eine unabhängige, klimafreundliche Wärmeversorgung, die frühestens 2033 in Betrieb gehen soll. mehr...

Fraunhofer IEG: Bau eines Reallabors für Geothermie

[19.02.2025] Mit einer neuen Forschungsinitiative will das Fraunhofer IEG das Potenzial der Tiefengeothermie in Nordrhein-Westfalen erschließen. Mit einer Förderung von 52 Millionen Euro entsteht in der Städteregion Aachen eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur, die erneuerbare Wärmequellen für Kommunen und Industrie nutzbar machen soll. mehr...

Stadtwerke Münster: Positives Fazit zur 3D-Seismik

[14.02.2025] Die Stadtwerke Münster haben jetzt die umfangreiche geologische Untersuchung des Untergrunds abgeschlossen. Die Messungen sollen die Basis für eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung durch Tiefengeothermie schaffen. mehr...

Waren: Wartung des Bohrlochs

[13.02.2025] Die Stadtwerke Waren investieren knapp eine Million Euro in die Wartung eines Bohrlochs der Geothermieanlage am Papenberg. Die Arbeiten sind entscheidend für den weiteren Ausbau der geothermischen Wärmeversorgung in der Region. mehr...

Geothermie: Multitalent für die Wärmeversorgung

[11.02.2025] Tiefengeothermie gilt als Rückgrat der Wärmewende und ist für die Bestückung neuer Netze mit Wärme und die Dekarbonisierung von Bestandsnetzen alternativlos. Um sie wirtschaftlich nutzen zu können, müssen sich allerdings zahlreiche politische Rahmenbedingungen ändern. mehr...

Stadtwerke Erfurt: Genehmigung für 3D-Seismik-Messungen beantragt

[30.01.2025] Die Stadtwerke Erfurt haben jetzt beim Thüringer Bergamt die Genehmigungsunterlagen für eine 3D-Seismik-Messung im Raum Erfurt eingereicht. Die Untersuchung soll die Grundlage für die Nutzung von Tiefengeothermie zur klimafreundlichen Fernwärmeversorgung der Stadt schaffen. mehr...

GeoTHERM: Einblick in Potenzial der Geothermie

[15.01.2025] Die GeoTHERM 2025 bietet vom 20. bis 21. Februar in Offenburg eine Plattform für Fachleute, Studierende und Bürger, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Geothermie auszutauschen. mehr...

badenova: Zielgebiet für Geothermie eingegrenzt

[20.12.2024] Für die im Oberrheingraben geplante Geothermie-Nutzung hat badenovaWÄRMEPLUS jetzt Hartheim und angrenzende Gemeinden in den Fokus gerückt. Ab 2028 könnte das heiße Thermalwasser zur Versorgung von bis zu 20.000 Menschen mit grüner Fernwärme genutzt werden. mehr...

München: Allianz für den Klimaschutz

[18.11.2024] Die Landeshauptstadt München, acht Kommunen der NordAllianz und die Stadtwerke München wollen enger zusammenarbeiten, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Versorgungssicherheit zu verbessern. mehr...