Kreis SoestElektromobilität mit Konzept

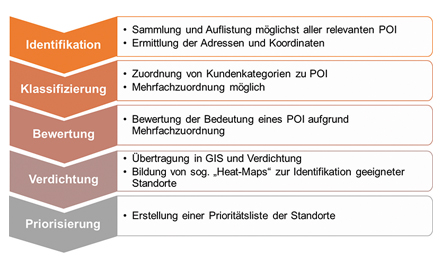

Vorgehensweise bei der Priorisierung von Standorten aus kundenorientierter Sicht.

(Bildquelle: Hochschule Hamm-Lippstadt)

In den kommenden zehn Jahren ist eine deutliche Zunahme von Elektrofahrzeugen in Deutschland zu erwarten. Obwohl das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen inzwischen auf 2022 verschoben wurde, bleibt es bei einer Prognose von circa sechs Millionen Elektrofahrzeugen in Deutschland bis 2030. Vor diesem Hintergrund besteht weiterhin die Frage nach dem geeigneten Ausbau der Lade-Infrastruktur.

Als flächenmäßig viertgrößter Kreis in Nordrhein-Westfalen ist der Kreis Soest mit seinen 14 Städten und Gemeinden und rund 300.000 Einwohnern einer der eher ländlich geprägten Flächenkreise und somit sicherlich beispielhaft für zahlreiche Landkreise in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat der Kreis im Rahmen eines vom Bundesverkehrsministerium geförderten Projekts die Hochschule Hamm-Lippstadt damit beauftragt, geeignete Standorte für Ladepunkte im Kreisgebiet zu identifizieren und zu priorisieren.

25.000 E-Fahrzeuge bis 2030

Werden Prognosen hinsichtlich der Anzahl der Elektrofahrzeuge in Deutschland auf den Kreis Soest übertragen, ergeben sich für diesen circa 25.000 Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030. Aufgrund der Wohnsituation im Kreis wird ein Großteil der Elektromobilisten zu Hause sowie am Arbeitsplatz laden. Trotzdem sind Empfehlungen für eine öffentliche Lade-Infrastruktur zu beachten, die in Abhängigkeit des betrachteten Zeitraums einen Ladepunkt pro zehn beziehungsweise pro 16,5 Elektrofahrzeuge annehmen. Ausgehend von dieser Zahl werden im Kreis Soest im Jahr 2030 etwa 1.500 bis 2.500 Ladepunkte benötigt. Da gerade an zentralen Standorten mehr als zwei Ladepunkte je 22 Kilowatt (kW) Leistung empfohlen werden, sind im Kreisgebiet zwischen 300 und 400 geeignete Standorte zu identifizieren.

Potenzieller Ladepunktnutzer ermittelt

Das Projekt sieht eine Untersuchung geeigneter Standorte sowohl nach kundenorientierten als auch nach technischen Gesichtspunkten vor. Unter der Voraussetzung einer zukünftig hohen Auslastung eines Ladepunkts ist zu untersuchen, welche Kundengruppen an welchen Standorten zu erwarten sind, welchen Ladebedarf sie haben und mit welcher Aufenthaltsdauer zu rechnen ist. Der Ladebedarf ergibt sich aus der Überlegung, welchen Weg ein potenzieller Ladepunktnutzer bereits zurückgelegt hat, um zum betrachteten Standort zu kommen und welchen Weg er nach seinem Aufenthalt noch zurückzulegen hat. Ist der Ladebedarf ermittelt, bestimmt die Aufenthaltsdauer die erforderliche Ladeleistung. Ein Ergebnis des Projekts an dieser Stelle ist bereits, dass für die öffentliche Lade-Infrastruktur im Kreis Soest in der Regel Ladepunkte mit einer maximalen Ladeleistung von 22 kW (AC) für den Großteil der identifizierten Kundengruppen ausreichen werden. Schnellladepunkte mit einer Leistung von 50 kW (DC) oder mehr werden im Wesentlichen an Fernstraßen und Autobahnen benötigt und an bestehenden Standorten wie an Raststätten oder Autohöfen installiert.

Points of Interest definiert

Auf Basis des Ladebedarfs und der Verweildauer haben sich aus den definierten Kundengruppen zwei Kategorien herauskristallisiert, welche einen Bedarf für einen Normalladepunkt (bis 22 kW) besitzen. Bei den anderen Kategorien handelt es sich entweder um Kundengruppen, die keinen wirklichen Ladebedarf haben und bei entsprechend geringen Ladekosten höchstens als Mitnahmeeffekt laden würden. Oder es handelt sich um Fernreisende, die eher an Autobahnen und Schnellstraßen einen Bedarf an Schnellladepunkten aufweisen.

Im Rahmen des Projekts wurden alle relevanten Points of Interest (POI) im Kreis Soest nach Standortkategorien wie Gastronomie, Hotel, Gesundheit, Sport und Touristik sortiert und den definierten Kundenkategorien zugeordnet. Dabei ergeben sich häufig Mehrfachzuordnungen von unterschiedlichen Kundenkategorien an einem POI. So kann beispielsweise eine Kundengruppe für ein Krankenhaus aus den Besuchern und eine andere aus dem Personal bestehen. Beide Kundengruppen haben hinsichtlich des Ladebedarfs und der Verweildauer durchaus unterschiedliche Anforderungen.

Parkplätzen versus Straßenrand

Die anschließende Bewertung der POI erfolgt auf Basis der Mehrfachzuordnung von Kundengruppen. Im folgenden Schritt werden die bewerteten Points of Interest in Abhängigkeit der Bewertung in ein Geografisches Informationssystem (GIS) übertragen und dort mittels so genannter Heatmaps verdichtet. Im GIS lässt sich hierdurch die lokale Anhäufung von relevanten POI leicht identifizieren und festlegen, in welchen Gebieten einer oder mehrere Ladepunkte installiert werden sollten. Im letzten Schritt sind genau für diese Gebiete geeignete reale Standorte auszumachen. Erfahrungen aus anderen Förderprojekten weisen darauf hin, dass zentrale Standorte auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen für Ladepunkte eher geeignet sind und wahrscheinlich eine höhere Auslastung erfahren werden als Ladepunkte am Straßenrand. Aus diesem Grund wurden in den erkannten Gebieten geeignete öffentliche Parkplätze identifiziert, welche in zumutbarer fußläufiger Entfernung liegen. Das Ergebnis ist eine priorisierte Liste von geeigneten Standorten für eine öffentliche Lade-Infrastruktur.

Technische Bewertung

Die technische Bewertung basiert auf der Analyse der vorhandenen energietechnischen Infrastruktur hinsichtlich der Frage, inwieweit diese für die Installation der identifizierten Ladepunkte ausreichend dimensioniert ist. Aus dem Kreis Soest wurden für diese Analyse beispielhafte, typische Netzkonstellationen mit typischen Kabelquerschnitten und Transformatorleistungen modelliert und die zu erwartende Belastung bewertet. Das Ergebnis zeigt, dass die vorhandene Infrastruktur in den kommenden Jahren im Allgemeinen ausreichen wird, jedoch punktuell ein Ausbau der Infrastruktur erforderlich sein kann, weil sich die Ausgangssituation aufgrund äußerer Faktoren wie dezentraler Einspeiseanlagen oder privater Ladestationen im Laufe der Zeit verändern kann. Vor einer konkreten Implementierung einer Ladesäule ist daher vom Verteilnetzbetreiber individuell zu prüfen, ob diese Einschätzung weiterhin gültig ist. In jedem Fall wird empfohlen, die tatsächliche Nutzung der jeweils installierten Ladepunkte zu protokollieren, um sowohl eine genauere Einschätzung der Netzbelastung zu ermöglichen, als auch den weiteren Ausbau der Lade-Infrastruktur bedarfsgerecht voranzutreiben.

Manuelle Einschätzung

Die ermittelten Standorte sind eine wertvolle Planungsgrundlage für einen systematischen Aufbau einer öffentlichen Lade-Infrastruktur im Kreis Soest und können für weitere Gespräche mit potenziellen Betreibern, Investoren sowie Netzbetreibern genutzt werden. Die methodische Vorgehensweise kann durchaus auf andere Kreise, Städte oder Gemeinden übertragen werden, wobei neben einer systematischen Abarbeitung des Prozesses im letzten Schritt immer eine manuelle Einschätzung geeigneter öffentlich zugänglicher Parkplatzflächen zu leisten ist.

Dieser Beitrag ist in der Januar/Februar-Ausgabe von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren

m8mit/SachsenEnergie: Flexibel laden, Kosten sparen, Netz entlasten

[16.04.2025] m8mit und SachsenEnergie testen flexible Ladetarife. Ein Pilotprojekt soll zeigen, wie das Netz entlastet und Kunden finanziell belohnt werden können. mehr...

Lade-Infrastruktur: Lösungen für einen nachhaltigen Verkehr

[07.04.2025] Damit noch mehr Menschen in Deutschland auf E-Autos umsteigen, müssen ihnen E-Mobilitätsanbieter das Laden so einfach und komfortabel wie möglich machen. Die jährliche E-Autofahrer-Studie von E.ON zeigt, welche Erwartungen E-Mobilisten an das Laden im Alltag haben. mehr...

Power2Drive: m8mit zeigt Lösungen für intelligentes Laden

[07.04.2025] Der Softwareanbieter m8mit stellt auf der Power2Drive 2025 in München seine Lösungen für intelligentes Laden und effizientes Flottenmanagement vor. Im Fokus stehen Homecharge, dynamische Tarife und eine cloudbasierte Plattform, die Unternehmen und Privatkunden eine transparente und optimierte Nutzung der Lade-Infrastruktur ermöglichen soll. mehr...

TransnetBW: Projekt zum intelligenten Laden

[31.03.2025] Ein Pilotprojekt von TransnetBW, Audi und IE2S zeigt, dass Elektrofahrzeuge auch ohne Smart Meter oder dynamische Tarife netzdienlich geladen werden können. mehr...

Konstanz: Einrichtung einer E-Zone

[28.03.2025] Die Stadt Konstanz richtet in der linksrheinischen Altstadt eine so genannte E-Zone ein. Mit Unterstützung des Landes werden über 80 neue Ladepunkte geschaffen und das E-Carsharing-Angebot ausgebaut. mehr...

Lade-Infrastruktur: Verantwortung teilen

[27.03.2025] Um den Verkehr auf Elektromobilität umzustellen, ist ein Ausbau des öffentlichen Ladenetzes notwendig. Für Kommunen und Stadtwerke bieten sich dabei Konzessionsmodelle an, bei denen sie Nutzung und Betrieb von Ladepunkten an privatwirtschaftliche Betreiber übertragen. mehr...

M3E: Leitfaden zur Lade-Infrastruktur veröffentlicht

[19.03.2025] Die Berliner Beratungsagentur M3E hat einen kostenlosen Leitfaden zur Lade-Infrastruktur für Kommunen veröffentlicht. Das Whitepaper bietet praxisnahe Informationen zur Finanzierung, rechtlichen Rahmenbedingungen und strategischen Umsetzung von Ladepunkten im öffentlichen Raum. mehr...

Stadtwerke Schwäbisch Hall: Tochtergesellschaft übernimmt E-Ladesäulen

[18.03.2025] Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben ihre öffentlichen E-Ladesäulen zum Jahresbeginn an die Tochtergesellschaft Haller Mobilität & Wärme übertragen. mehr...

Neumarkt in der Oberpfalz: Vier E-Busse für ein Halleluja

[07.03.2025] Die Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz haben jetzt vier vollelektrische Daimler eCitaro-Bussen in Betrieb genommen. In einer Zeremonie wurden die Busse offiziell gesegnet. mehr...

BMWK: Pilotprojekt zum bidirektionalen Laden gestartet

[06.03.2025] Unter der Schirmherrschaft des BMWK ist jetzt ein großangelegtes Pilotprojekt zur Integration bidirektionaler Elektrofahrzeuge ins Stromnetz gestartet. mehr...

Landau in der Pfalz: Neuen Schnellladepark in Betrieb genommen

[31.01.2025] In Landau in der Pfalz wurde ein neuer Schnellladepark der Pfalzwerke AG im Rahmen des Deutschlandnetzes eröffnet. mehr...

Thüga: Neue Gesellschaft für Lade-Infrastruktur gegründet

[27.01.2025] Die Thüga-Gruppe hat mit Regioladen+ eine neue Gesellschaft gegründet, um den Betrieb von Lade-Infrastruktur zu optimieren und auszubauen. mehr...

Fraunhofer ISE: Hochspannung beim Laden

[22.01.2025] Um den steigenden Bedarf an Schnellladestationen zu decken, hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE gemeinsam mit Industriepartnern ein Mittelspannungssystem entwickelt, das Ladeleistungen im Megawattbereich ermöglicht. mehr...

Lübbecke: Schnellladepark eröffnet

[16.01.2025] Die Unternehmen Hochtief und EWE Go haben jetzt in Lübbecke den ersten gemeinsam betriebenen Ladepark eröffnet. Dieser ist Teil des bundesweiten Deutschlandnetzes und ermöglicht das Schnellladen von Elektrofahrzeugen mit 100 Prozent Ökostrom. mehr...

BDEW: Fünf Punkte für E-Mobilität

[09.01.2025] Der BDEW sieht in der Elektromobilität einen Hebel, um den Automobilstandort Deutschland zukunftssicher zu machen. In einem Fünf-Punkte-Plan fordert der Verband weniger Bürokratie, klare europäische Regeln und nachhaltige steuerliche Anreize, um den Markt weiter zu stärken. mehr...