StromvermarktungEinsatz von KWK-Anlagen optimieren

Ein spartenübergreifendes Energie- und Kosten-Optimierungssystem ermöglicht den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-Anlagen.

(Bildquelle: Stadtwerke Schwäbisch Hall)

Die aktuellen Spotmarktpreise stellen Betreiber von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) vor große Herausforderungen. Die hohe Windenergieeinspeisung sorgt seit Jahren an einzelnen Tagen für einen Preisverfall in den Nachtstunden (Off-Peak) und an Wochenenden. Nun drückt zudem die Solarstromeinspeisung auch am Nachmittag die Spotmarktpreise immer öfter unter das Grenzkosten-Niveau von KWK-Anlagen auf Basis von Erdgas. Alternativen bieten Geschäftsmodelle zur Stromvermarktung im räumlichen Zusammenhang, zur Eigenstromerzeugung oder die Umstellung auf Biomethan.

Stromgestehungskosten berechnen

Die nachfolgende Betrachtung geht davon aus, dass eine KWK-Anlage bereits errichtet wurde und dass diese betriebsbereit vorgehalten wird. Investitionskosten und KWK-Zuschlag bleiben unberücksichtigt. Die Stromgestehungskosten lassen sich am einfachsten unter Berücksichtigung einer Wärmegutschrift mit dem Äquivalentkosten-Ansatz berechnen. Unterstellt man, dass es keine günstigere Wärmequelle als Abwärme aus der Industrie oder von Müllheizkraftwerken gibt, konkurriert die KWK-Anlage mit der Wärmeerzeugung in Kesselanlagen. Hier kann ein Nutzungsgrad von 86 Prozent angenommen werden, womit bei einem Gaspreis von 40 Euro pro MWhHs frei Kraftwerk inklusive Energiesteuer ein Äquivalentwärmepreis von 52 Euro pro MWhth ermittelt werden kann.

Unter Berücksichtigung von elektrischem Wirkungsgrad, Stromkennzahl, Brennstoffpreis, Vollwartungskosten, Wärmegutschrift und Energiesteuer-Entlastungstatbeständen können dann die Stromgestehungskosten berechnet werden. Diese betragen, abhängig von der Anlagengröße, rund 45 bis 60 Euro pro Megawattstunde. Diese müssen mindestens erlöst werden, um die reinen Betriebskosten zu decken. Wird der Strom in ein öffentliches Netz eingespeist, erhält die Anlage vom Netzbetreiber eine Vergütung für vermiedene Netznutzungsentgelte. Deren Arbeitspreisanteil beträgt allerdings nur rund ein bis drei Euro pro MWh und beeinflusst somit die Stromgestehungskosten und die Einsatzplanung im Regelfall nicht wesentlich.

Erfolgt die Vergütung in Anlehnung an das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) zum üblichen Preis, also der Baseload-Durchschnittspreise des vorangegangenen Quartals – dieser schwankte innerhalb der letzten sechs Quartale zwischen 40 und 49 Euro/MWh –, so zeigt sich, dass KWK-Anlagen ohne Sondereffekte mit dieser Vergütung kaum noch wirtschaftlich betrieben werden können.

Kostendeckung unzureichend

Eine geordnete Jahresdauerlinie kann bei der Analyse von Strompreisen erste Ansätze liefern. Eine Auswertung der Preise am Day-ahead-Markt der europäischen Strombörse European Power Exchange (EPEX SPOT SE) zeigt auf, dass Preise von über 50 Euro/MWh in den vergangenen drei Jahren nur an 2.700 Stunden (in den Jahren 2010 und 2012) bis 4.750 Stunden (2011) erreicht werden konnten.

Die üblichen 5.000 Volllastbetriebsstunden im Jahr (Vbh/a) lassen sich somit nicht mehr über alle Stunden kostendeckend erreichen. Es ist zu erwarten, dass KWK-Anlagen zukünftig nur noch maximal 3.000 Vbh/a gefahren werden können – und das mit diversen, untertägigen Lastwechseln. Motoranlagen wie etwa Blockheizkraftwerke (BHKW) sind hierfür prädestiniert – wobei im Vergleich zur heutigen Auslegung künftig mindestens die doppelte KWK-Leistung installiert werden muss, um den KWK-Anteil an der Wärmeerzeugung zu halten. Des Weiteren sind deutlich größere Wärmespeicher erforderlich, um die KWK-Wärme für Stunden, in denen der Betrieb nicht kostendeckend ist, zu speichern.

Spartenübergreifende Optimierung

Es bedarf somit eines ausgeklügelten Erzeugungsmanagements für KWK-Anlagen, welches den Wärmebedarf prognostiziert, die Spotmarktpreise berücksichtigt, den Einsatz von Wärmespeichern optimiert und somit kostenoptimierte Fahrpläne ausgibt. Wesentliche Größe ist hier die Day-ahead-Vermarktung am Spotmarkt, wobei zusätzliche Erlöse auch durch eine integrierte Vermarktung im Intra-Day-Handel und am Regelenergiemarkt erreicht werden können. Dies ist jedoch nur ein Zusatzeffekt: Die Frage, ob die Anlage läuft oder nicht, wird primär durch die Preise am Day-ahead-Markt entschieden.

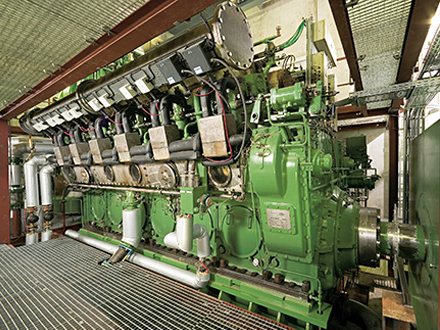

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall setzen bei der Einsatzoptimierung auf eine Software der schwedischen Firma Energy Opticon und haben diese zu einem spartenübergreifenden Energie- und Kosten-Optimierungssystem (SEKOS) ausgebaut. Hier sind nicht nur rund 25 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, mehrere Wärmespeicher und deren Wärmelasten modelliert, sondern auch die Lastflüsse im lokalen Strom- und Gasverteilnetz, sodass durch eine spartenübergreifende Optimierung das Gesamtergebnis der Stadtwerke ermöglicht wird. Dieser Ansatz geht über den eines virtuellen Kraftwerks noch hinaus.

Für KWK-Anlagen kleiner als zwei MWel sind die Abwicklungskosten für die Stromvermarktung oftmals noch zu hoch, um dies wirtschaftlich darzustellen. Glücklicherweise bietet sich hier für Stadtwerke die Stromsteuerentlastung gemäß §9 des Stromsteuergesetzes (StromStG) an. Auf dieser Basis kann ein Stadtwerk für Lieferungen an Kunden im räumlichen Zusammenhang eine Erstattung der Stromsteuer in Höhe von 20,50 Euro/MWh geltend machen. Somit lassen sich Grenzkosten von 20 bis 30 Euro pro MWh erzielen und Blockheizkraftwerke ab 20 kWel auch bei Volleinspeisung wirtschaftlich betreiben.

Alternativen zur Einspeisung

Derzeit von großem Interesse ist das so genannte Eigenstromprivileg des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), das eine indirekte Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen darstellt. Das EEG-Eigenstromprivileg erlaubt es den Stromerzeugern, selbstverbrauchten Strom ohne Zahlung der EEG-Umlage zu nutzen. Darüber hinaus ist der Strom für Anlagen kleiner als zwei MW von der Stromsteuer befreit. Netznutzungsentgelte und weitere Umlagen fallen nicht an, wenn kein öffentliches Netz genutzt wird. Auf Basis der Stromgestehungskosten von 50 bis 60 Euro/MWh kann Fremdstrombezug zu 150 bis 250 Euro/MWh verdrängt werden. Dieses Modell funktioniert zwar nur in engen rechtlichen Grenzen mit besonderen Geschäftsmodellen, ist aber für Industrie und Gewerbe derzeit eine durchaus lukrative Möglichkeit zur Senkung der Energiekosten. In manchen Fällen kann es auch lohnend sein, Dritte im Objekt mit Strom zu beliefern; hier ist dann jedoch die EEG-Umlage fällig.

Die einfachere Alternative ist zumindest für Erdgas-BHKW der Wechsel in die kostendeckende Vergütung des EEG. Hierzu muss lediglich Biomethan beschafft und die Anlage beim Netzbetreiber und bei Behörden umgemeldet werden. Ein technische Umrüstung ist nicht erforderlich, da physikalisch weiterhin Erdgas eingesetzt wird und das Biomethan, auch Bioerdgas genannt, lediglich bilanziell über das Erdgasnetz gehandelt wird. Interessante Zusatzerlöse bietet hier auch die neue EEG-Direktvermarktung mit der Markt- und Flexibilitätsprämie, die es ermöglicht, auch BHKW mit nur 3.000 Volllastbetriebsstunden wirtschaftlich zu betreiben und somit Anreize zur spotmarktorientierten Vorgehensweise setzt.

Dieser Beitrag ist in der April-Ausgabe von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Herrenchiemsee: Kulturerbe hat Nahwärmesystem erhalten

[19.01.2026] Auf der Herreninsel im Chiemsee ist ein neues Nahwärmesystem mit Holzvergaser-Blockheizkraftwerk in Betrieb gegangen, das mehrere denkmalgeschützte Gebäude nahezu autark mit Wärme und Strom versorgt. Das Projekt zeigt, wie sich erneuerbare Energietechnik auch in sensiblen Kulturerbe-Strukturen technisch anspruchsvoll integrieren lässt. mehr...

Thüringen: Lösung optimiert iKWK-Anlage

[15.01.2026] Mit Optimierungstechnologie des Fraunhofer IOSB-AST steuert das Unternehmen TWS Thüringer Wärme Service seine neuen iKWK-Anlagen in Gera-Langenberg und Ohrdruf kostenoptimal und förderkonform. Die Lösung verbindet Marktchancen am Strommarkt mit hoher Versorgungssicherheit im Wärmenetz. mehr...

Interview: Lösungen für die Balance im Netz

[06.01.2026] Aus dem BHKW-Pionier 2G Energy ist ein internationaler Anbieter dezentraler Energielösungen geworden. stadt+werk sprach mit dem neuen Vorstandschef Pablo Hofelich über Wachstum, Strategie und die Rolle des Unternehmens im Energiesystem der Zukunft. mehr...

Cogen Europe: Christian Grotholt erhält Lifetime Award

[05.12.2025] Cogen Europe hat Christian Grotholt in Brüssel für sein Lebenswerk in der europäischen Kraft-Wärme-Kopplung geehrt. Der Mitgründer von 2G Energy erhielt den Lifetime Award für jahrzehntelanges Engagement in der dezentralen Energieversorgung. mehr...

Stadtwerke Heidelberg: iKWK-Anlage nutzt Frequenzumrichter

[30.10.2025] Die Stadtwerke Heidelberg setzen bei ihrer innovativen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Energiepark Pfaffengrund auf Ultra-Low Harmonic Drives von ABB. Die Frequenzumrichter sollen Oberwellen vermeiden und so einen stabilen und effizienten Betrieb der leistungsstarken Luft-Wasser-Wärmepumpen gewährleisten. mehr...

Kraft-Wärme-Kopplung: Klimaschutz wirtschaftlich erreichen

[06.10.2025] Die Elektrifizierung des Wärmesektors gewinnt an Bedeutung. Werden hier unterschiedliche Technologien klug kombiniert, gehen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz Hand in Hand. Zudem sollten die Potenziale eines dezentralen Back-up-Systems besser gehoben werden. mehr...

Gotha: iKWK-Anlage in Betrieb

[18.08.2025] Die Gothaer Stadtwerke Energie haben in Gotha-Siebleben eine innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Betrieb genommen. Das Zusammenspiel von Blockheizkraftwerk, Luft-Wärmepumpe und Power-to-Heat soll jährlich rund 230 Tonnen CO₂ einsparen und 400 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen. mehr...

Quartierskonzepte: Krisensichere Energieversorgung

[04.08.2025] Die Kombination aus BHKW, Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher mit Notstromfunktion gewährleistet in der Gemeinde Wackersdorf die Versorgungssicherheit sowohl im Alltag als auch im Krisenfall. mehr...

Interview: Mehr Mut zur Dezentralität

[24.07.2025] Nach drei Jahrzehnten an der Spitze von 2G Energy verabschiedet sich Christian Grotholt aus dem operativen Geschäft. Im Gespräch mit stadt+werk zieht der Mitgründer und langjährige CEO eine persönliche Bilanz. mehr...

Erkner: Zweite Großwärmepumpe angeliefert

[18.07.2025] Mit der Anlieferung der zweiten Großwärmepumpe ist das neue Heizsystem in Erkner Mitte vollständig. Ab Herbst liefert es erstmals grüne Fernwärme – mehr als die Hälfte davon aus erneuerbaren Quellen. mehr...

Bundesnetzagentur: Mehr Wettbewerb bei KWK

[14.07.2025] Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge für die Ausschreibungen von konventionellen und innovativen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen vergeben. Die Nachfrage war in beiden Verfahren deutlich höher als das ausgeschriebene Volumen. mehr...

Stadtwerke Duisburg: Wärme aus der Kläranlage

[07.07.2025] Die Stadtwerke Duisburg haben an der Kläranlage Huckingen die größte innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (iKWK) ihrer Art in Deutschland in Betrieb genommen. Sie entzieht gereinigtem Abwasser Wärme und speist diese in das Fernwärmenetz ein. mehr...

Serie Best Practice KWK: Konzept für resiliente Energieversorgung

[16.06.2025] Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bieten sich modular aufgebaute Gasmotorenkraftwerke an. Sie können bei Bedarf hochflexibel sowohl Strom für den Kapazitätsmarkt als auch Wärme für Fernwärmenetze bereitstellen. mehr...

KWK-Symposium: Schlüsseltechnologie für Energiewende

[13.06.2025] Am 11. Juni lud der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) gemeinsam mit der Universität Duisburg-Essen zum 23. KWK-Symposium nach Duisburg. mehr...

2G Energy: Energie für Rechenzentren

[30.05.2025] Das Unternehmen 2G Energy will sich stärker im Markt für Rechenzentren positionieren. Ein neuer Geschäftsbereich bündelt das Angebot für die wachsende Branche. mehr...