Kraft-Wärme-KopplungEckpfeiler der Energiewende

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gilt als die effizienteste Form der konventionellen Stromerzeugung.

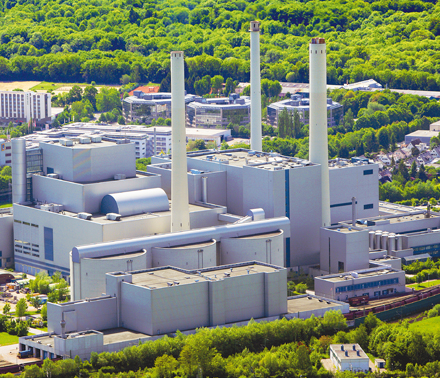

(Bildquelle: MEV Verlag)

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist ein Allround-Talent: Als effizienteste Form der konventionellen Stromerzeugung leistet sie einen zentralen und kostengünstigen Beitrag zum Klimaschutz. KWK-Anlagen gleichen die schwankende Erzeugung aus den erneuerbaren Energien aus und bilden eine wichtige Stütze für eine gesicherte Stromversorgung. Fernwärme aus KWK kann vor allem in Ballungsräumen sehr günstig Wärmeeffizienzpotenziale im Mietwohnungsbestand erschließen.

Trotz ihrer vielen Vorteile sieht es für die KWK zurzeit nicht rosig aus: Die dringend notwendige Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) lässt auf sich warten und ihre mögliche Ausgestaltung wird in der Branche heftig diskutiert. Dabei ist es unumgänglich, dass KWK-Erzeugungsanlagen gefördert und im Sinne der Energieeffizienz und der Netzstabilität weiter ausgebaut werden. Denn hocheffiziente KWK-Anlagen – zu denen zum Beispiel auch das Heizkraftwerk der N-ERGIE in Nürnberg gehört – lassen sich derzeit kaum wirtschaftlich betreiben. Nur wenn die KWK-Förderung die geringeren Stromerlöse am Markt ausreichend kompensiert, lassen sich Investitionen in neue und bestehende KWK-Anlagen sicherstellen.

Hoher Nutzungsgrad

In Nürnberg-Sandreuth betreibt die N-ERGIE ein Heizkraftwerk (HKW) inklusive einer erdgasbefeuerten Gas- und Dampfturbinen-Anlage (GuD) sowie eines Biomasse-HKW mit einem Brennstoffnutzungsgrad von über 85 Prozent. Zum Vergleich: Modernste Steinkohlekraftwerke erreichen im Maximum einen Nutzungsgrad von etwas über 45 Prozent und GuD-Kraftwerke liegen bei rund 60 Prozent. N-ERGIE versorgt mehr als 50.000 Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen in Nürnberg mit Fernwärme bei bestmöglichem Primärenergiefaktor 0,0. Und da das Biomasse-HKW mit in das bestehende Fernwärmenetz einspeist, kommen bereits sieben Prozent der Nürnberger Fernwärme aus erneuerbaren Energien.

Im Gegensatz zu reinen Strom-Kraftwerken können KWK-Anlagen wie das HKW in Nürnberg nicht einfach abgestellt werden, wenn der Strompreis für einen wirtschaftlichen Betrieb zu gering ist. Sie müssen zur Sicherung des Wärmebedarfs der Fernwärmekunden trotz zunehmender Kostenunterdeckung aus der Stromerzeugung weiter laufen. Soweit möglich, wird die Stromproduktion aus der GuD-Anlage aber inzwischen zurückgefahren. Selbst in Zeiten mit hohem Wärme- und Strombedarf, also beispielsweise im Winter, wenn der KWK-Betrieb besonders sinnvoll ist, sind die Erlöse für die Stromproduktion geringer als die Erzeugungskosten. Dies kann auf Dauer dazu führen, dass die effizienteste Art der zeitgleichen Erzeugung von Fernwärme und Strom aus dem Markt verschwindet und zum Beispiel durch Heizwerke auf Basis von Öl oder durch den Bezug von Braunkohlestrom ersetzt wird. In der Folge würde sich der CO2-Ausstoß verdoppeln.

Mehr Flexibilität

Im HKW der N-ERGIE gingen bereits 2013 die erzeugten KWK-Strommengen um über zehn Prozent gegenüber den Vorjahren zurück. 2014 lag die Stromproduktion sogar rund 20 Prozent unter dem eigentlichen KWK-Potenzial dieser Anlage. Die fehlenden Deckungsbeiträge aus dem Stromgeschäft treiben zwangsläufig die Fernwärmepreise in die Höhe. Vor diesem Hintergrund entschied sich die N-ERGIE für den Bau eines Wärmespeichers. Zusammen mit zwei zusätzlichen E-Heizern macht der Wärmespeicher, der seit Ende 2014 in Betrieb ist, das HKW deutlich flexibler und gleicht Ökostromschwankungen im Netz aus: Wenn mehr Strom erzeugt werden soll, weil etwa die Einspeisung aus erneuerbaren Energien oder anderen Kraftwerken gering und der Börsenpreis attraktiv ist, fährt das HKW die Leistung hoch.#bild2 Die dabei entstehende überschüssige Wärme wird in den Speicher geladen – umso mehr, je geringer der aktuelle Bedarf im Fernwärmenetz ist. Ist dagegen genügend oder zu viel Strom im Netz und der Börsenpreis niedrig, wird die Leistung des HKW gedrosselt. Die notwendige Fernwärmeversorgung kann über die Entladung des Wärmespeichers erfolgen. Die beiden E-Heizer mit einer elektrischen Leistung von je 25 Megawatt erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit des Kraftwerks und steigern die Teilnahmemöglichkeiten an den Regelenergiemärkten. Der rund 70 Meter hohe Wärmespeicher ist nicht nur einer der höchsten und modernsten in Europa, er ist auch der erste Speicher in Deutschland, der mit Zwei-Zonen-Technik arbeitet. Diese ermöglicht es, dass – anders als bei gängigen Ein-Zonen-Speichern – Wasser mit einer Temperatur von über 100 Grad Celsius in einem drucklosen Behälter gespeichert werden kann. So ist es möglich, eine größere Wärmemenge einzuspeichern – in Nürnberg sind dies rund 1.500 Megawattstunden. Die Gesamtinvestition für den Bau des Wärmespeichers und der beiden E-Heizer beläuft sich auf rund 16 Millionen Euro.

KWK in Gefahr

Trotz der hohen Investition wirkt die zuletzt in Nürnberg angestoßene Maßnahme nur kostendämpfend auf die Fernwärmepreisentwicklung und kann die fehlenden Erlöse aus der Stromerzeugung nicht komplett kompensieren. Bis 2020 soll der KWK-Anteil an der Nettostromerzeugung auf 25 Prozent gesteigert werden. Diese Absicht ist im noch gültigen KWKG verankert und im Koalitionsvertrag bestätigt. Wenn aber das Stromerzeugungspotenzial aus hocheffizienten Bestandsanlagen wie dem HKW Sandreuth aufgrund der immer schlechter werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Stromgroßhandelsmarkt nicht mehr vollständig gehoben werden kann, rückt auch dieses Ziel immer weiter in die Ferne.

Deshalb sollte bei der Ausgestaltung der KWKG-Novelle der Fokus auf den Erhalt und den Ausbau von KWK gerichtet sein. Das heißt, auf die Bestandsförderung und Förderung von Neuanlagen. Die vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) geforderte Zukunftssicherungskomponente für Bestandsanlagen ist hier ein wichtiges Instrument.

Wärme- und Effizienzwende

Die KWK ist ein wichtiger Eckpfeiler der Energiewende. Allein in Deutschland spart diese Technik derzeit jährlich rund 60 Millionen Tonnen CO2 ein. Weitere 29 Millionen Tonnen pro Jahr könnten darüber hinaus eingespart werden, wenn der Anteil von KWK an der Stromerzeugung von heute rund 16 Prozent auf die im Koalitionsvertrag festgeschriebenen 25 Prozent ausgebaut würde. In der Diskussion um den Energiemarkt der Zukunft sollten der Wärmemarkt und die Wärmeinfrastruktur stärker in den Mittelpunkt rücken. Denn gerade in Ballungsräumen ist KWK mit Fernwärme die sinnvollste Möglichkeit, die Wärmeversorgung effizient und umweltschonend sicherzustellen. Und kombiniert mit einem Wärmespeichersystem passt KWK mit Wärmeversorgung ideal zur dezentralen, regenerativen Erzeugungslandschaft. Denn eine erfolgreiche Wärme- und Effizienzwende kann auch die Energiewende einen großen Schritt voranbringen.

http://www.n-ergie.de

Nordrhein-Westfalen: Sieben Nichtwohngebäude ausgezeichnet

[11.04.2025] Nordrhein-Westfalen hat sieben besonders energieeffiziente Nichtwohngebäude ausgezeichnet. Die prämierten Projekte zeigen beispielhaft, wie Klimaschutz, innovative Architektur und nachhaltige Bauweise miteinander vereinbar sind. mehr...

Energiesystem: 700 Milliarden mit besserer Planung sparen

[03.04.2025] Eine neue Studie im Auftrag der EnBW zeigt: Der klimaneutrale Umbau des Energiesystems könnte deutlich günstiger ausfallen als bisher angenommen - wenn Ausbauziele und Netzinvestitionen besser aufeinander abgestimmt werden. mehr...

Heilbronn: Heizungsanlagen erhalten IoT-Technologie

[28.03.2025] Stadtsiedlung Heilbronn rüstet über 120 Heizungsanlagen mit IoT-Technologie von metr und der Konnektivität der Telekom auf. Durch digitale Überwachung und automatische Optimierung sinken Energieverbrauch und Heizkosten, während CO₂-Emissionen reduziert werden. mehr...

Rosengarten: Betriebsführung für öffentliche Beleuchtung vergeben

[26.03.2025] swb Beleuchtung hat die Ausschreibung für die Betriebsführung der öffentlichen Beleuchtung in der Gemeinde Rosengarten gewonnen. Der Vertrag umfasst rund 1.800 Lichtpunkte, läuft über zwölf Jahre und beinhaltet Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie zur Modernisierung der Beleuchtungsinfrastruktur. mehr...

Dortmund: Umstellung auf LED fast abgeschlossen

[13.03.2025] Die Stadt Dortmund hat die Umstellung auf smarte Straßenbeleuchtung nahezu abgeschlossen. mehr...

Jena: Smartes Quartier fertiggestellt

[10.03.2025] Das Modellprojekt Smartes Quartier Jena-Lobeda ist nach fünf Jahren abgeschlossen. Durch smarte Technologien, energieeffiziente Sanierung und digitale Gesundheitsangebote wurden neue Wohnkonzepte erprobt, deren Erkenntnisse nun in weitere Projekte einfließen. mehr...

Essen: Fortführung des Förderprogramm für Gebäudemodernisierung

[06.03.2025] Der Rat der Stadt Essen hat die Fortführung des Förderprogramms für energetische Gebäudemodernisierung beschlossen. Ab dem 1. April 2025 können wieder Anträge gestellt werden, wobei überarbeitete Richtlinien für mehr Klarheit und Effizienz sorgen. mehr...

RheinEnergie: KI soll Effizienz der Heizwerke steigern

[03.03.2025] Die RheinEnergie setzt jetzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz, um die Effizienz ihrer Heizwerke zu steigern. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt mit acht Anlagen wird die smarte Technologie nun in 120 weiteren Wärmeerzeugungsanlagen implementiert. mehr...

E.ON: Effizienz-Drohnen über Coventry

[12.02.2025] E.ON, die englische Stadt Coventry und Kestrix setzen Drohnen mit Wärmebildkameras und 3D-Modellierung ein, um Daten über Energieeffizienz und Wärmeverluste zu sammeln. mehr...

Landkreis Oder-Spree: Ganzheitliche Energie-Kommune

[11.02.2025] Die AEE zeichnet den Landkreis Oder-Spree im Februar als Energie-Kommune des Monats aus. Ein Grund dafür ist, dass hier Wärme, Mobilität und Strom im Sinne des Klimaschutzes ganzheitlich gedacht werden. mehr...

Sugenheim: Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt

[10.02.2025] Die Gemeinde Sugenheim hat ihre Straßenbeleuchtung modernisiert und setzt nun vollständig auf LED-Technik. Die Umstellung, die in Zusammenarbeit mit N‑ERGIE erfolgte, spart jährlich rund 53.600 Kilowattstunden Strom ein und reduziert den CO₂-Ausstoß um 22.000 Kilogramm. mehr...

Energie-Kommune 2024: Finalisten stehen fest

[04.02.2025] Bundorf, Chemnitz und Tübingen stehen im Finale zur Wahl der Energie-Kommune das Jahres 2024. mehr...

Walldorf: Energie-Kommune dank Sektorkopplung

[03.02.2025] Walldorf treibt die Energiewende mit innovativen Projekten und attraktiven Förderprogrammen voran. Die Stadt setzt auf Sektorenkopplung, Elektromobilität und die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. mehr...

Hamburger Energielotsen: Neues Begleitprogramm gestartet

[24.01.2025] Die Hamburger Energielotsen bieten ab sofort ein individuelles Begleitprogramm für energetische Sanierungen an. mehr...