Kommunale WärmeplanungAntworten auf wichtige Fragen

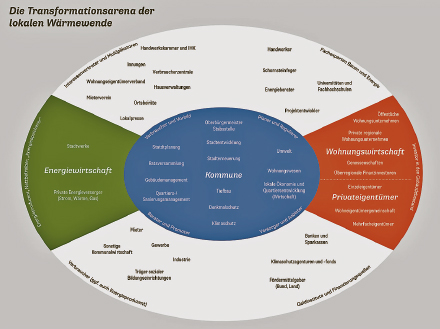

Die kommunale Wärmewende wird von vielen Akteuren getragen.

(Bildquelle: Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz (AKK))

Fast die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland entfällt auf die Erzeugung von Wärme. Davon wird rund 80 Prozent über fossile Brennstoffe erzeugt. Daher ist neben der Strom- und Verkehrswende die Umsetzung der Wärmewende – also die Erzeugung von Wärme durch erneuerbare Energien – von großer Bedeutung für den Klimaschutz und das Erreichen des Ziels der Treibhausgasneutralität in Deutschland bis 2045.

Kommunen können und müssen bei der Wärmewende einen wichtigen Beitrag leisten, auch wenn sie dies vor große Herausforderungen stellt. Insbesondere sind Konzepte und Strategien zu entwickeln, die mit vielen Akteuren abzustimmen sind. Die kommunale Wärmeplanung gilt hier als das wichtigste strategische Planungsinstrument. Sie bietet erhebliche Chancen, regionale Potenziale zu erkennen und sie in Form eines ganzheitlichen Vorgehens für das Gemeindegebiet langfristig bestmöglich zu nutzen. In der Praxis werden dazu auf der Basis einer detaillierten Bestands- und Potenzialanalyse die Wärmeversorgungsstruktur und die Wärmenachfrage zunächst räumlich dargestellt. Dies bildet die Grundlage für die Planung und Umsetzung kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen auf der Basis erneuerbarer Energien.

Papier für Wärmeplanung erstellt

Der bundesweit aktive Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz (AKK), der sich mit Themen rund um den kommunalen Klimaschutz beschäftigt, hat daher bereits im Sommer 2023 in seiner Reihe „Impulse für den kommunalen Klimaschutz. Aus der Praxis für die Praxis“ ein Papier zur kommunalen Wärmeplanung erstellt, das sich insbesondere an kleine Kommunen wendet. Das Impulspapier „Kommunale Wärmeplanung in kleinen Kommunen – Antworten auf 10 wichtige Fragen“ zeigt auf, warum und wie Kommunen die Wärmewende vor Ort als Chance sehen und ergreifen sollten und welche Abwägungen und Schritte auf dem Weg zur Wärmeplanung wichtig sind. Ebenso bietet es überzeugende Hinweise und Argumente mit Blick auf die Diskussion mit Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.

Die im AKK-Impulspapier gebündelten Antworten auf zehn wichtige Fragen zur kommunalen Wärmeplanung bieten kleinen Kommunen somit eine Orientierungshilfe und Unterstützung bei der Planung ihrer nachhaltigen Wärmeversorgung. Zudem sind Beispiele aus Kommunen aufgeführt und es wird auf weitere Informationen, Links und Literatur hingewiesen.

Pflicht zur Wärmeplanung

Der AKK ist im Sommer 2023 noch davon ausgegangen, dass die kommunale Wärmeplanung als verpflichtend erst für Städte ab einer gewissen Einwohnerzahl vorgeschrieben wird. Dies wurde abgeleitet aus den bereits bestehenden Klimaschutzgesetzen einiger Bundesländer wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder Niedersachsen, in denen größere Städte, in der Regel Mittel- und Oberzentren, adressiert waren.

Am 1. Januar 2024 ist jedoch das „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG)“ in Kraft getreten. Damit werden laut § 4 (Pflicht zur Wärmeplanung) alle Kommunen, in denen zum 1. Januar 2024 mehr als 100.000 Einwohner gemeldet waren, bis Ende Juni 2026 zur Erstellung von Wärmeplänen verpflichtet; Kommunen mit 100.000 oder weniger Einwohnern haben eine Frist bis Ende Juni 2028. Allerdings können die Länder für Gemeindegebiete unter 10.000 Einwohnern ein vereinfachtes Verfahren nach Maßgabe des § 22 vorsehen. Zudem liegt es in der Entscheidung der Länder, ob kleinere benachbarte Gemeindegebiete eine gemeinsame Wärmeplanung erstellen können.

Auf dem Weg zur kommunalen Wärmeplanung hat der AKK folgende wichtige Schritte identifiziert: Bestandsanalyse – Potenzialanalyse – Aufstellung eines Zielszenarios – Formulierung einer Strategie zur Wärmewende.

Erhebung des Wärmebedarfs und -verbrauchs

Im Rahmen der Bestandsanalyse erfolgt zunächst eine Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und -verbrauchs und der daraus resultierenden Treibhausgasemissionen, einschließlich Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den Baualtersklassen, der Versorgungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Speichern sowie eine Ermittlung der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude. Hierbei sollten auch absehbare zusätzliche Wärmeverbräuche betrachtet werden, so etwa geplante Wohnbau- oder Gewerbegebiete.

In der darauf folgenden Potenzialanalyse werden die Potenziale zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und öffentliche Liegenschaften ermittelt sowie die lokal verfügbaren Potenziale für erneuerbare Energien und Abwärme erhoben.

Anschließend kann ein Szenario zur Deckung des zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energien und somit zur Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung entwickelt werden. Dazu gehört eine räumlich aufgelöste Beschreibung der hierfür benötigten zukünftigen Versorgungsstruktur im Jahr 2050 mit einem Zwischenziel für 2030. Dies gelingt durch die Ermittlung von Eignungsgebieten für Wärmenetze und Einzelversorgung.

Formulierung eines Transformationspfads

Zu guter Letzt steht die Formulierung eines Transformationspfads zur Umsetzung des kommunalen Wärmeplans an. Die Strategie zur Wärmewende beinhaltet ausgearbeitete Maßnahmen, Umsetzungsprioritäten und einen Zeitplan für die kommenden Jahre, eine Beschreibung möglicher Maßnahmen, um die erforderlichen Energieeinsparungen zu erreichen, sowie Maßnahmen zum Aufbau der zukünftigen Energieversorgungsstruktur.

Der Umfang der benötigten personellen Ressourcen für die Wärmeplanung ist nur äußerst schwer zu quantifizieren und von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. In jeder Kommune sollte es allerdings eine verantwortliche Person oder noch besser eine Anlaufstelle geben, welche die Koordination der kommunalen Wärmeplanung übernimmt. Innerhalb der Kommune gibt es viele verschiedene Schnittstellen, sodass in unterschiedlichen Fachämtern Ressourcen beansprucht werden. Die kommunale Wärmeplanung ist ein wiederkehrender Prozess, der Jahre oder Jahrzehnte dauert. Diese Aufgabe ist nicht nebenbei zu bewältigen, daher empfiehlt der AKK, möglichst unbefristete Stellen einzurichten. Zur Prozessbegleitung kann zudem eine feste Steuerungsgruppe sinnvoll sein.

Breite Akzeptanz entscheidend

Eine transparente Kommunikation und Information der Bürgerinnen und Bürger sind entscheidend, um Akzeptanz und Unterstützung für die geplanten Maßnahmen zu gewinnen. Informationsveranstaltungen, Beteiligungsprozesse und die Einbindung lokaler Akteure sind hilfreich, um die Interessen und Bedürfnisse bei der Planung einzubeziehen.

Für eine abgestimmte Entwicklung der Energieinfrastrukturen auf kommunaler Ebene sind eine gemeinsame Planung und die Beteiligung aller Akteure in einer Kommune von großer Bedeutung.

Für die Prozessorganisation innerhalb der Verwaltung kommen die Akteure für die kommunale Wärmeplanung in der Regel aus den folgenden Bereichen: Planung und Entwicklung, Umweltschutz, Klimaschutz, Stadtwerke und Eigenbetriebe (Energieversorgungsunternehmen, Wasserversorgung, Wohnungsbau), Energieplanung und Energie-Management. Darüber hinaus sind das Wissen und die Expertise aus weiteren Bereichen erforderlich oder zumindest sinnvoll einzusetzen: dazu zählen Tief- und Hochbau, die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Baurecht und Denkmalschutz, Grünflächen, Liegenschaften, Forst, Verkehrsmanagement sowie die Kämmerei. Die Schnittstellen sind vielfältig und teilweise ergeben sie sich erst bei sehr konkreten Fragestellungen im Bereich der Infrastruktur- und Stadtplanung.

Politik frühzeitig einbinden

Die Politik ist frühzeitig einzubinden. Mit ihrer Zustimmung gibt sie das Mandat für die Erstellung und Umsetzung des Wärmeplans. Dabei sollten die zuständigen Gremien immer einen Grundsatzbeschluss herbeiführen, mit dem die Politik sich zur Umsetzung verpflichtet und die Verwaltung das Mandat erhält, Personal und Ressourcen für die Konzeption und die Umsetzungsplanung bereitzustellen.

Auch die Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst von Anfang an umfassend über die Vorbereitung und Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung informiert und bei Bedarf darin eingebunden werden. Nur wenn eine breite Akzeptanz gesichert ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Bürger bei Fragen und in Entscheidungssituationen zur persönlichen Nutzung von Energie die Zielstellung der Gemeinde miteinbeziehen. Zudem sind sie es, die sich später an neue Heizsysteme anschließen lassen müssen. Ohne die Wechselbereitschaft der Verbraucher können Wärmekonzepte nicht funktionieren.

Weitere Akteure wie lokaler Handel und lokales Handwerk, Vereine oder Verbände sind ebenso in die kommunale Wärmeplanung einzubinden.

Für deren Erfolg ist also eine breite Akzeptanz, insbesondere in Politik und Öffentlichkeit, aber auch bei weiteren relevanten Stakeholdern wie zum Beispiel den Energieversorgern, entscheidend. Die Gemeinden sollten ihre Wärmeplanung daher von Beginn an durch eine geeignete Kommunikationsstrategie begleiten. Dazu ist es erforderlich, die relevanten Akteure und Stakeholder, insbesondere die potenziellen Wärmeverbraucher im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich, rechtzeitig zu informieren sowie deren Anregungen und Wünsche aufzunehmen. Das gelingt beispielsweise über öffentliche Veranstaltungen, die lokale Presse und weitere Informationsmedien. Insbesondere die direkte Ansprache und Beratungsgespräche vor Ort haben sich als zielführend erwiesen.

Kooperationen anstreben

Je nach Größe, ortsspezifischen Gegebenheiten und der Leistungsfähigkeit einer Kommune wird die Frage aufkommen, ob man den Weg zur kommunalen Wärmeplanung allein bestreiten sollte oder muss. Gerade bei kleinen, ländlichen Kommunen oder solchen in verdichteten Ballungsräumen kann das gemeinsame Betrachten größerer Einheiten die Chance vergrößern, geeignete Wärmequellen zu finden oder zum Beispiel das lokal vorhandene Biomassepotenzial besser einzuschätzen. Die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden oder angrenzenden Städten als Verbund im Sinne einer Stadt-Umland-Kooperation kann sinnvoll sein, da Städte bei der Versorgung mit erneuerbaren Energien oftmals auf das regionale Umland angewiesen sind. Eine weitere Möglichkeit sieht der Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz darin, für die Koordinierung des Prozesses eine eigene Tochtergesellschaft mit kommunaler Beteiligung zu gründen, zum Beispiel innerhalb des Stadtwerkekonzerns.

Insbesondere Kreisverwaltungen können eine koordinierende Rolle für ihre kreisangehörigen Gemeinden übernehmen, um die Potenziale und Bedarfe auf dem gesamten Kreisgebiet zu erheben und daraus einen Planungsansatz für die zukünftige Wärmeversorgung ohne fossile Energieträger abzuleiten.

Gutes Beispiel

Ein gutes Beispiel ist hier der Landkreis Lörrach, der mit seiner „Interkommunalen Wärmeplanung“ ein Strategieinstrument entwickelt hat, das alle Potenziale seiner 35 kreisangehörigen Gemeinden für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 berücksichtigt und diese damit bei der Wärmewende unterstützt. Für seinen vorbildlichen partizipativen Ansatz wurde der Landkreis 2022 im Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ ausgezeichnet.

Das Beispiel Lörrach zeigt, wie eine interkommunale Wärmeplanung gelingen kann. Es wurden Zuständigkeiten, Verantwortung und Beteiligung geklärt und Arbeitsstrukturen geschaffen. Im ersten Projektschritt wurden alle wärmerelevanten Daten aus den 35 kreisangehörigen Kommunen gesammelt. Eine Potenzialanalyse zur Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien und Abwärme ergab: Viele Gemeinden weisen Wärmebedarfe auf, die sie mit einer eigenen, nachhaltigen Energieversorgung kaum bedienen können. Gleichzeitig gibt es Gebiete mit Potenzialen, die nur ausgeschöpft werden können, wenn man über die eigenen Grenzen hinausgeht. Darauf aufbauend wurde dann mit Akteuren aller Kommunen anhand von Szenarien eine Strategie entwickelt, wie bis 2040 eine klimaneutrale Wärmeversorgung für den gesamten Landkreis gelingen kann. Damit gibt es einen Plan sowie Arbeitsstrukturen, um Maßnahmen wie Netzausbau, Gebäudesanierung und Ausbau der erneuerbaren Energien umzusetzen.

Bürger informieren

Die Wärmeplanung muss auf kommunaler Ebene in einen verbindlichen Umsetzungsprozess überführt werden. Dafür sind entsprechende Ressourcen bereitzustellen und politische Beschlüsse erforderlich. Für die Realisierung sollten konkrete Einzelmaßnahmen ausgearbeitet werden. Diese können eher technischer Natur sein, wie der Aufbau und die Erweiterung eines bestehenden Wärmenetzes, aber auch in Form von strategischen Beschlüssen oder Maßgaben, die auf das gesamte Gemeindegebiet abzielen.

Auch eine begleitende Kommunikation in Richtung der Bürger kann sinnvoll sein. Aus dem erarbeiteten Katalog müssen Maßnahmen mit hoher Priorität oder mit verschiedenen Zeithorizonten – zum Beispiel fünf oder zehn Jahre – ausgewählt und fortlaufende Anpassungen vorgenommen werden. Zusammen beschreiben die Einzelmaßnahmen den Transformationspfad auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung.

https://difu.de

Dieser Beitrag ist im Schwerpunkt Kommunale Wärmeplanung der Ausgabe März/April 2024 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

DStGB/PD: Praxisleitfaden für kommunale Wärmeplanung

[11.04.2025] Ein neuer Praxisleitfaden soll Städte und Gemeinden bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Entwickelt wurde er aus den Erfahrungen von zehn Kommunen, die bereits erste Schritte in Richtung Wärmewende gegangen sind. mehr...

rhenag: Eisspeicherprojekt in Rommerskirchen-Widdeshoven

[09.04.2025] Im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Widdeshoven hat rhenag Energie ein innovatives Eisspeicherprojekt gestartet, das ein ganzes Neubaugebiet mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. mehr...

Scharbeutz: Konzept für Wärmeplanung zugestimmt

[09.04.2025] Die Gemeinde Scharbeutz hat den von Green Planet Energy entwickelten Wärmeplan beschlossen und sich damit frühzeitig zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bekannt. mehr...

NTT DATA: Wärmekonzept für Berlin-Spandau

[07.04.2025] Ein neues Wärmekonzept in Berlin-Spandau nutzt die Abwärme eines Bestandsrechenzentrums von NTT DATA zur Versorgung des Neubaugebiets Das Neue Gartenfeld. Quartierswerk Gartenfeld setzt dabei auf eine nachhaltige Lösung, die CO2-freie Wärme für mehr als 10.000 Menschen bereitstellt. mehr...

Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes

[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...

Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen

[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...

Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung

[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...

MVV: Flusswärmepumpe in Planung

[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...

Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung

[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...

GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum

[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...

Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen

[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...

Borkum: Wärmeplanung gestartet

[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...

KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online

[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...

Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen

[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...

Schleswig-Holstein: Wärmekompetenzzentrum und -potenzialkarten gehen an den Start

[14.03.2025] Mit dem neuen Wärmekompetenzzentrum und den Wärmepotenzialkarten erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein gezielte Unterstützung bei der kommunalen Wärmeplanung. Während das Wärmekompetenzzentrum die Gemeinden beratend begleitet, bieten die Wärmepotenzialkarten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich tragfähige Wärmenetze. mehr...