NetzarchitekturAktive oder passive Glasfasertechnik?

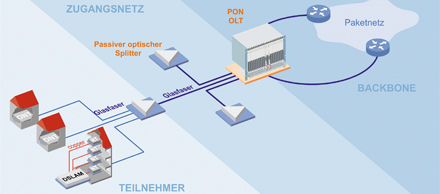

Eine Passive-Optical-Network-Architektur für FTTH/B.

(Bildquelle: KEYMILE)

Weltweit hat die Telekommunikationsindustrie seit nunmehr Jahrzehnten umfangreiche Erfahrungen mit aktiven und passiven optischen Netzen gesammelt. Seitdem wurden intensive Diskussionen über deren Vor- und Nachteile geführt. Übereinstimmendes Ziel optischer Netze ist es, die Glasfaser bis in die Gebäude und Wohnungen zu bringen, denn der FTTH/FTTB (Fibre-to-the-Home-/ Fibre-to-the-Building-)-Ansatz ist bezüglich der Bandbreite perspektivisch die beste Variante.

Technisch betrachtet unterscheidet sich die passive Zugangstechnologie durch die Nutzung eines Splitters von den aktiven optischen Netzen. Das optische Signal wird an einem Splitter-Standort passiv aufgeteilt und dann zu den optischen Netzabschlüssen (ONT, Optical Network Termination) bei den einzelnen Teilnehmern übertragen. Der ONT empfängt den gesamten verschlüsselten Downstream-Datenstrom und filtert den für ihn bestimmten Anteil aus dem Gesamtsignal heraus. In Upstream-Richtung sendet der ONT in einem ihm zugeteilten Zeitfenster seine Daten in Richtung des zentralen Zugangsknotens (OLT, Optical Line Termination). Zwischen Splitter und OLT findet somit eine Mehrfachnutzung der Glasfaserstrecke statt. Bei der aktiven Zugangstechnologie – auch als Punkt-zu-Punkt-Netzstruktur (P2P-Netzstruktur) bezeichnet – besteht eine dedizierte Glasfaserstrecke zwischen Netzabschluss beim Teilnehmer (ONT) und dem zentralen Zugangsknoten (OLT). Anders ausgedrückt: In einer P2P-Netzstruktur eines aktiven Glasfasernetzes erhält jeder Teilnehmer eine eigene Glasfaser.

Anzahl optischer Anschlüsse

Bislang haben sowohl die Stadtwerke als auch regionale Energieversorger einen Großteil der Glasfaseranschlüsse in Deutschland errichtet. Sie werden auch künftig eine entscheidende Rolle spielen, wenn es bis Mitte des nächsten Jahrzehnts ein flächendeckendes Glasfaser-Gigabit-Netz geben soll. Bei Neuinvestitionen gilt es, bei der Entscheidung zwischen aktiver und passiver Technologie eine Reihe von Kriterien zu berücksichtigen.

Ein erster Aspekt ist die Zahl der optischen Anschlüsse pro Netzknoten. In einer passiven Architektur können Betreiber einige hundert bis zu mehreren tausend Teilnehmer anschließen. So genügt ein voll ausgebauter Netzwerkknoten, um vor allem in städtischen, dicht bebauten Gebieten mehr als 10.000 Teilnehmer zu versorgen. Im Gegensatz dazu ist die aktive Glasfasertechnologie häufig bei geringeren Bevölkerungsdichten und ländlichen Strukturen die bevorzugte Wahl. Als grobe Richtlinie gilt: Die Passive-Optical-Network-Architektur (PON-Architektur) eignet sich vor allem für Telekommunikationsunternehmen, die mit einem Netzknoten eine möglichst große Teilnehmerzahl in einem Stadtteil mit hoher Einwohnerdichte abdecken wollen. Komplementär dazu gilt für die aktive Glasfasertechnologie, dass diese vor allem in kleinen bis mittelgroßen Ausbaugebieten mit einigen hundert bis mehreren tausend Teilnehmern bevorzugt wird.

Bandbreite pro Anschluss

Ist eine Festlegung bezüglich der Zahl der optischen Anschlüsse pro Netzknoten getroffen, geht es im nächsten Schritt um die Bandbreite pro Anschluss. Bei einer PON-Architektur ist die Bandbreite variabel und von mehreren Faktoren abhängig: erstens von der eingesetzten PON-Technologie, wie etwa GPON oder den Nachfolgetechnologien XGS-PON und NG-PON2; zweitens vom Splitting-Faktor – so können beispielsweise mit einer Faser 32, 64 oder bis zu 128 Teilnehmer angeschlossen werden – und drittens der gewählten Überbuchung. Hier können Netzbetreiber an mehreren Stellschrauben drehen, um die beim Endkunden ankommende Bandbreite festzulegen.

Mit dem aktuell weit verbreiteten GPON lassen sich im Downstream 2,5 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) und im Upstream 1,25 Gbit/s erzielen, bei XGS-PON sind es symmetrisch maximal 10 Gbit/s. Die symmetrische Bandbreite ist aber auch bereits jetzt mit aktiver P2P-Technologie realisierbar. Genutzt werden die 10 Gbit/s in erster Linie von Unternehmen, die einen besonders hohen Bandbreitenbedarf haben. Bei der aktiven Glasfasertechnologie wird jeder Teilnehmer mit einer eigenen Glasfaser aufgeschaltet. Damit können Bandbreiten zwischen 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und 10 Gbit/s pro Haushalt oder Unternehmen realisiert werden.

Kostenfaktor berücksichtigen

Als letzten Aspekt müssen Netzbetreiber eine detaillierte Kostenbetrachtung vornehmen. Vereinfacht ausgedrückt: Lässt sich mit einem Zugangsknoten – und zwar ohne Berücksichtigung und weiterer Gewichtung anderer Faktoren – eine große Zahl von Teilnehmern anschließen, entscheiden sich Netzbetreiber in den meisten Fällen für die passive Glasfasertechnologie. Lokale Energieversorger oder regionale Anbieter, die in Kleinstädten und dünn besiedelten ländlichen Gebieten tätig sind, nutzen vorwiegend aktive Technologie.

Diese Kriterien sollen zunächst als erste Orientierungshilfe dienen.Die gute Nachricht: Nicht immer müssen Netzbetreiber eine eindeutige Entscheidung für oder gegen aktive beziehungsweise passive Technologie treffen. Es gibt auch die Möglichkeit eines parallelen Betriebs von P2P- und PON-Karten in einem einzigen Zugangsknoten. Mit aktiver Technik werden Siedlungen mit Einfamilienhäusern adressiert, mit passiver optischer Technik eher städtisch strukturierte Gebiete mit Mehrfamilienhäusern. Durch diese Kombination eröffnen sich für Netzbetreiber neue, attraktive Optionen.

Dieser Beitrag ist in der November/Dezember-Ausgabe von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Vinnergi/Vivax Net: Expertise aus Schweden

[07.04.2025] Der schwedische Infrastrukturanbieter Vinnergi hat eine Mehrheitsbeteiligung am deutschen Glasfaserunternehmen Vivax Net übernommen. Ziel der vertieften Zusammenarbeit ist es, den deutschen Markt mit Konzepten aus Schweden zu modernisieren. mehr...

Vivax Consulting: Kooperation für Glasfasernetze

[27.03.2025] Der wirtschaftliche Betrieb von Glasfasernetzen ist oft nur mit Open-Access-Modellen möglich. Vielen Breitbandanbietern fehlen jedoch die dafür notwendigen automatisierten Prozesse. Diese Lücke wollen Vivax Consulting und ETC ONE schließen. Auf den fiberdays 2025 in Frankfurt stellen sie ihre gemeinsame Lösung vor. mehr...

Ostrach: Start des Breitbandausbaus

[25.03.2025] Der Ausbau des Breitbandnetzes in den Ostracher Ortsteilen Wangen, Jettkofen und Einhart hat jetzt begonnen. Die Netze BW verlegt im Auftrag von OEW Breitband die passive Glasfaserinfrastruktur. mehr...

Landkreis Börde: Auszeichnung vom BREKO erhalten

[18.03.2025] Das Glasfasernetz im Landkreis Börde wurde vom BREKO als herausragendes Projekt ausgezeichnet. Acht Gemeinden erhielten das BREKO-Siegel als „Echte Glasfaser-Kommunen“ für ihren erfolgreichen flächendeckenden Ausbau bis ins Haus. mehr...

Stadtwerke Bamberg: Glasfaser bis in die Wohnung

[17.03.2025] Die Stadtwerke Bamberg wollen künftig nicht nur alle Gebäude, sondern auch jede einzelne Wohnung in Bamberg direkt mit Glasfaser versorgen. Zudem ermöglicht eine Kooperation mit der Telekom, dass künftig auch deren Kunden das Netz der Stadtwerke nutzen können. mehr...

PwC Deutschland: Analyse zum Glasfaserausbau

[14.03.2025] Der Glasfaserausbau in Deutschland kommt langsamer voran als in vielen anderen Ländern. Eine aktuelle Analyse von PwC Deutschland zeigt auf, dass neben regulatorischen Hürden auch wirtschaftliche Faktoren und eine bislang verhaltene Kundennachfrage den Fortschritt bremsen. mehr...

Stadtwerke Tecklenburger Land: Zuschlag für Glasfaser-Tiefbau vergeben

[21.02.2025] Die Stadtwerke Tecklenburger Land haben jetzt die Tiefbauarbeiten für ihr gefördertes Glasfaserprojekt vergeben. Die Unternehmen Josef Beermann aus Riesenbeck und MAM-Bau aus Ibbenbüren werden den Ausbau übernehmen, der bis zu 2.500 Haushalte mit schnellem Internet versorgen soll. mehr...

Bamberg: Auszeichnung für vorbildlichen Glasfaserausbau

[17.01.2025] Bamberg wurde vom bayerischen Finanz- und Heimatminister Füracker als Gigabitregion geehrt. Die Stadt und ihre Stadtwerke erhalten diese Auszeichnung für ihren eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau. mehr...

Steindorf: Glasfaserausbau beschlossen

[19.12.2024] Rund 440 Haushalte und Gewerbebetriebe sollen in Steindorf bis 2028 an ein leistungsstarkes FTTB/H-Glasfasernetz angebunden werden. Die Bauarbeiten beginnen Ende 2025, der Hausanschluss ist für förderfähige Gebäudeeigentümer kostenlos. mehr...

WEMACOM: Zentrale Netzknotenpunkte in Betrieb genommen

[22.11.2024] WEMACOM Breitband hat jetzt in Parkentin und im Landkreis Prignitz zwei zentrale Netzknotenpunkte für den Glasfaserausbau in Betrieb genommen. Rund 100 Haushalte wurden testweise angeschlossen, um technische Abläufe zu prüfen. mehr...

Interview: Höchste Qualität Made in Germany

[18.11.2024] Die Firma Langmatz hat für ihr Schachtsystem aus Kunststoff für den Netzausbau die europäische Zulassung erhalten. Im Interview spricht Geschäftsführer Dieter Mitterer über die Vorteile der Lösung und die Hürden auf dem Weg zur europaweiten Zulassung. mehr...

Odenwaldkreis: PEB Breitband sichert sich Auftrag für Ausbau

[07.11.2024] Das Unternehmen PEB Breitband hat sich jetzt den Auftrag für den geförderten Glasfaserausbau im Odenwaldkreis gesichert. Bis Ende 2030 sollen knapp 15.000 Haushalte und Unternehmen in der Region an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen werden. mehr...

tktVivax Group: Tool für Glasfasernetzbetreiber

[02.10.2024] Die Prozessanalyse-Software Vivax Analytics ProCo wurde um ein Modell für Glasfasernetzbetreiber und Telekommunikationsunternehmen erweitert. Mit über 700 Geschäftsprozessen ermöglicht das Tool detaillierte und dynamische Analysen zur Prozessoptimierung und Berichterstattung an die Bundesnetzagentur. mehr...

Dresden: Glasfaserausbau im Norden gestartet

[01.10.2024] Bis zum Jahr 2027 sollen in Dresden 50.000 Haushalte und Gewerbeeinheiten von einem neuen Glasfasernetz profitieren. Den Startschuss für die erste Bauphase im Dresdner Norden gaben jetzt Oberbürgermeister Dirk Hilbert und SachsenEnergie-Chef Frank Brinkmann. mehr...

Baden-Württemberg: Schlusslicht beim Glasfaserausbau

[19.09.2024] Baden-Württemberg liegt beim Glasfaserausbau im deutschlandweiten Vergleich auf dem letzten Platz. Das geht aus der aktuellen BREKO-Marktanalyse hervor, die deutliche Unterschiede in der digitalen Infrastruktur aufzeigt. mehr...