WärmeversorgungKlimaschutz mit Wärmenetzen

Insgesamt stellte die MVV im vergangenen Jahr in Mannheim und der Region gut 2,2 Terawattstunden Fernwärme bereit.

(Bildquelle: MVV Energie)

Fernwärme – also die umweltfreundliche, meist in effizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugte Wärmeenergie, die über ein Netz an die Verbraucher geliefert wird – hat in Deutschland einen Anteil am Wärmemarkt von knapp unter zehn Prozent. Schwerpunkte sind dabei die großen Ballungsgebiete, in denen seit Jahrzehnten in die Fernwärme-Infrastruktur investiert wird.

Damit leistet die Fernwärme bereits heute einen unverzichtbaren Beitrag zum Klimaschutz. Grund hierfür ist vor allem die im Vergleich zu Einzelheizungen hohe Primärenergieausnutzung. Dieser ökologische und ökonomische Vorteil wird durch die Nutzung der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung noch verstärkt – nach Zahlen des Branchenverbands AGFW liegt der Anteil bei rund 83 Prozent. Allein in Mannheim, wo mehr als 60 Prozent des Wohnungsbestands an das Fernwärmenetz angeschlossen ist, spart die Erzeugung in KWK im Vergleich zu Einzelfeuerungen rund 300.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

Fossile Brennstoffe ersetzen

Derzeit wird noch ein Großteil der KWK-Anlagen mit fossilen Brennstoffen betrieben. Dabei hat Erdgas einen Anteil von rund 40 Prozent, Steinkohle liegt bei rund 30 Prozent, Braunkohle bei etwa zehn Prozent. Hinzu kommen jeweils etwa zehn Prozent aus Abfall und sonstigen Energieträgern. Im Abschlussbericht vom Januar 2019 der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung der Bundesregierung, der so genannten Kohlekommission, ist ein Ausstieg aus der Kohlenutzung bis zum Jahr 2038 vorgesehen.

Welche Wärmequellen als Alternativen zur bestehenden Erzeugung infrage kommen, hängt stark von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab. Zum einen können die Betreiber der Fernwärmenetze vorhandene Quellen nutzen, etwa in Form der Wärmeauskopplung aus einer thermischen Abfallverwertung oder der Nutzung von industrieller Abwärme. Zum anderen können sie erneuerbare Quellen neu erschließen, etwa Biomasse, Geothermie, Solarthermie oder Power-to-Heat-Anlagen.

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat diese Erkenntnisse – den Ausbau der alternativen Wärmequellen und gleichzeitig die Notwendigkeit effizienter konventioneller Erzeugung – schon früh und konsequent in seiner Strategie umgesetzt. Dabei stehen Investitionen in die nachhaltige Erzeugung von Wärme sowie in Energieeffizienz im Fokus.

Effiziente, flexible Erzeugung

So ist das derzeit im Bau befindliche Küstenkraftwerk in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel mit seiner hochmodernen, effizienten und flexiblen Erzeugung ein Energiewende-Kraftwerk par excellence. Das Kraftwerk an der Kieler Förde besteht aus 20 hocheffizienten Gasmotoren, die unabhängig voneinander arbeiten. Mithilfe der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt das Küstenkraftwerk gleichzeitig Strom und Wärme mit einer effizienten Primärenergienutzung von insgesamt mehr als 90 Prozent. Auf diese Weise wird das neue Kraftwerk über 70 Prozent weniger CO2 ausstoßen als sein Vorgänger. Gleichzeitig kann es bei der Stromerzeugung flexibel auf die Einspeisung aus Wind und Sonne reagieren. Gekoppelt mit einem Wärmespeicher und der Option, überschüssigen Strom zur Wärmeerzeugung zu nutzen, passt das neue Kieler Kraftwerk exakt zu den Anforderungen, die der Wandel unseres Energiesystems stellt.

In Mannheim investiert MVV in die Anbindung der bestehenden thermischen Abfallverwertung im Norden der Stadt an das Fernwärmenetz. Das Projekt, das mit der Heizperiode 2019/2020 abgeschlossen sein wird, hat ein Investitionsvolumen von rund 70 Millionen Euro. Ein großer Teil des eingesetzten Restabfalls ist biogenen Ursprungs und damit CO2-neutral; somit ist die so erzeugte Energie umwelt- und klimafreundlich.

600 Gigawattstunden Fernwärme

Das Kraftwerk wird in Zukunft jährlich rund 600 Gigawattstunden (GWh) Fernwärme für die kommunale Versorgung liefern. Zudem hat die Anlage seit Sommer 2018 die komplette Wärmeversorgung des benachbarten Pharmaunternehmens Roche Diagnostics übernommen. Gleichzeitig speist das Heizkraftwerk der MVV jährlich 300 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom in das Netz ein und versorgt 14 weitere Industriebetriebe auf der Friesenheimer Insel mit Prozesswärme.

Unter dem Strich werden nach der Anbindung der thermischen Abfallverwertung an das kommunale und regionale Wärmenetz rund 25 Prozent der MVV-Fernwärme aus Abfällen gewonnen. Das Großkraftwerk Mannheim wird entsprechend weniger zur Wärmeerzeugung genutzt und kann flexibler auf die Situation am Strommarkt reagieren. Die Emissionen aus der Wärmeproduktion verringern sich so um rund 61.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

Primärenergiefaktor sinkt

Dekarbonisierung des Wärmesystems

Für die Nutzer der Fernwärme, also Privathaushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, bringt die Anbindung des Heizkraftwerks ebenfalls erhebliche Vorteile. Denn mit der Wärme aus Abfall sinkt der so genannte Primärenergiefaktor (PEF) der Fernwärme von bisher 0,65 auf 0,42. Damit können Eigentümer von Gebäuden, die mit Fernwärme beheizt werden, die gesetzlichen Klimaschutzanforderungen ohne zusätzliche Investitionen in die Gebäudeeffizienz erfüllen. Unternehmen sind ferner in der Lage, ihren Carbon Footprint, eine nicht unwichtige Kenngröße im Wettbewerb, zu verringern.

Insgesamt stellte die MVV im vergangenen Jahr in Mannheim und der Region gut 2,2 Terawattstunden Fernwärme bereit. Neben der Stadt Mannheim beliefert das Energieunternehmen auch die Nachbarkommunen Heidelberg, Schwetzingen, Speyer, Brühl und Ketsch mit Fernwärme. Sie alle profitieren damit von der künftig grüneren Fernwärmeversorgung.

Fernwärme kann grundsätzlich mit einer Vielzahl von Wärmequellen betrieben werden. Daher bietet sie einen großen Hebel bei der Dekarbonisierung des Wärmesystems, da mit der Umstellung auf erneuerbare Energien alle angeschlossenen Kunden sofort davon profitieren. Dieser Hebel macht die Fernwärme im Wärmesektor zu einem unverzichtbaren Baustein der Energiewende.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juli/August 2019 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes

[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...

Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen

[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...

Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung

[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...

MVV: Flusswärmepumpe in Planung

[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...

Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung

[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...

GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum

[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...

Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen

[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...

Borkum: Wärmeplanung gestartet

[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...

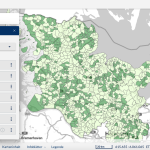

KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online

[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...

Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen

[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...

Schleswig-Holstein: Wärmekompetenzzentrum und -potenzialkarten gehen an den Start

[14.03.2025] Mit dem neuen Wärmekompetenzzentrum und den Wärmepotenzialkarten erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein gezielte Unterstützung bei der kommunalen Wärmeplanung. Während das Wärmekompetenzzentrum die Gemeinden beratend begleitet, bieten die Wärmepotenzialkarten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich tragfähige Wärmenetze. mehr...

Eschwege: Vorreiter bei kommunaler Wärmeplanung

[14.03.2025] Eschwege nimmt in Hessen eine Vorreiterrolle in der kommunalen Wärmeplanung ein. Mit einer frühzeitigen Planung, innovativen Technologien und intensiver Bürgerbeteiligung setzt die Stadt Maßstäbe für eine klimafreundliche und zukunftssichere Wärmeversorgung. mehr...

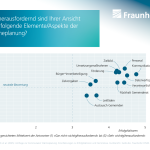

Fraunhofer CINES: Zwischenbilanz zur kommunalen Wärmeplanung

[13.03.2025] Eine Umfrage des Fraunhofer-Exzellenzclusters CINES zeigt, dass Kommunen und Stadtwerke die kommunale Wärmeplanung als herausfordernd empfinden. Besonders der Mangel an qualifiziertem Personal, die Verfügbarkeit relevanter Daten und die Koordination zwischen lokalen Akteuren erweisen sich als kritische Faktoren. mehr...

Lübeck: Kommunalen Wärmeplan beschlossen

[10.03.2025] Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat jetzt einen kommunalen Wärmeplan beschlossen. Das Konzept zeigt Wege auf, wie die Stadt bis 2040 eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung erreichen kann. mehr...

RheinEnergie: Leuchtturmprojekt für Deutschland

[07.03.2025] Der Kölner Energieversorger RheinEnergie hat mit MAN Energy Solutions einen Vertrag über die Lieferung einer Flusswasser-Wärmepumpe mit einer Leistung von 150 Megawatt unterzeichnet. mehr...