OB-PapierEnergiewende zur Erfolgsstory machen

Mit starken Kommunen die Energiewende zur Erfolgsstory machen – unter diesem Titel haben die Oberbürgermeister von 25 deutschen Städten zum siebten Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik ein gemeinsames Papier veröffentlicht. Als Verfasser zeichnen die Oberbürgermeister der Städte Augsburg, Bonn, Düsseldorf, Essen, Freiburg, Friedrichshafen, Hannover, Heidelberg, Köln, Konstanz, Leipzig, Lörrach, Ludwigsburg, Lüneburg, München, Münster, Norderstedt, Nürnberg, Ravensburg, Rheine, Suhl, Tübingen, Ulm und Wernigerode verantwortlich. Das Papier zeigt unter anderem die unterschiedlichen Herangehensweisen der Kommunen an die Umsetzung der Energiewende auf und soll weitere Städte und Gemeinden dazu anregen, ihre Potenziale im Bereich der Energiewende zu prüfen und zu nutzen. „Wir gehen davon aus, dass die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende mit besonderen Chancen für die Zukunftsfähigkeit der Kommunen und für das Miteinander der Menschen an dezentralen Entscheidungen verbunden werden kann. Dafür muss aber die Energiepolitik von Bund, Ländern und Kommunen stark verbessert werden.“ Mit dem Papier richten sich die Mandatsträger deshalb auch an den Gesetzgeber. Nach Ansicht der Oberbürgermeister besteht dringender Handlungsbedarf sowohl hinsichtlich der wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen als auch hinsichtlich der Fördermöglichkeiten der Länder, des Bundes und der Europäischen Union.

Die Kommunen spielen laut den Oberbürgermeistern eine wichtige Rolle bei der Energiewende, da entsprechende Projekte letztlich vor Ort umgesetzt werden. Zudem setzen sich die Kommunen selbst bereits in vielen Bereichen dafür ein, die Energiewende voranzubringen. Auch im Rahmen interkommunaler Kooperationen werden viele Projekte realisiert. Da etwa die Anpassung von Übertragungsleitungen, der Bau von Verteilernetzen oder auch Mobilitätsprobleme in der Fläche gelöst werden, richten sich sinnvolle Lösungen nicht nach den Grenzen von Gebietskörperschaften. „Deshalb halten wir es für unabdingbar, dass Großstädte, Kleinstädte, ländliche Gemeinden und Landkreise zusammenarbeiten – zum Wohle der Region und unter Berücksichtigung der jeweiligen Handlungsmöglichkeiten“, so die Verfasser. „Bund und Länder sollten die Zusammenarbeit von Stadt und Umland zur Energiewende durch spezielle Förderprogramme noch stärker unterstützen.“ Die Oberbürgermeister verstehen die Energiewende als Gemeinschaftswerk. „Deshalb sprechen wir uns für eine Verstärkung der vertikalen Vernetzung von EU, Bund, Ländern, Kommunen und Regionen aus.“ Den Energiemärkten der Zukunft müsse eine transparente lokale Anbindung mitgegeben werden.

Kraftwerke effizient nutzen

Als wichtigster Einzelpunkt wird in dem Papier das künftige Energiemarktdesign angeführt. Von diesem erwarten die Oberbürgermeister ein stimmiges Verhältnis zwischen Erzeugungskapazitäten und dem Aus- und Umbau der Netze, Systemstabilität, Versorgungssicherheit, erhöhte Kosteneffizienz und die Einhaltung der Klimaschutzziele. Der Energiemarkt müsse neu geordnet werden, um die Energiewende ökonomisch erfolgreich zu gestalten. Dabei seien insbesondere die Erzeugungskapazitäten in ein stimmiges Verhältnis zu setzen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Investitionen in hocheffiziente – erneuerbare und übergangsweise fossile – neue Kraftwerke und Speichersysteme zu schaffen. Neue hocheffiziente fossile Kraftwerke dürfen dabei nicht zugunsten alter Anlagen mit hohen CO2-Emissionen abgestellt werden, sondern müssen wirtschaftlich arbeiten können. Die Oberbürgermeister sprechen sich außerdem dafür aus, die Einspeisung erneuerbarer Energien in das Stromnetz auszubauen und dabei flexibel auf den Bedarf abzustimmen. Bei neuen Konzepten, die derzeit in der Diskussion sind, wie zum Beispiel Auktionierungen zur Vermarktung von Energieherstellungskapazitäten und intelligente Netze, müssten den Kommunen Rechte zur Mitwirkung zuerkannt werden, so die Oberbürgermeister.

Eine klare verlässliche Programmatik sei die Voraussetzung für Investitionen in die Energiewende, heißt es in dem Papier weiter. So sollen von der Bundesregierung Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Investitionen in neue effiziente Kraftwerke mit sehr gutem Regelverhalten wirtschaftlich ermöglichen. Dies seien vor allem Gas- und Dampfkraftwerke, aber auch Motorheizkraftwerke und Brennstoffzellenkraftwerke, die eine optimale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ermöglichen. Angesichts der fluktuierenden Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien sei dieser flexibel und schnell regelbare Kraftwerkstyp systemisch noch unverzichtbar, da er die benötigte Reserveleistung zur Verfügung stelle. Die Konkurrenzsituation bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien und von Strom aus KWK-Anlagen müsse überwunden werden. Gebiets- oder stadtteilbezogene Prioritäten können laut den Oberbürgermeistern noch bestehende Zielkonflikte zwischen einer Verbesserung des Wärmeschutzes und der stärkeren Nutzung von Fernwärme positiv aufgreifen.

Eine entscheidende Funktion im künftigen Stromversorgungsnetz müssen laut dem Papier Speichersysteme erfüllen. Smart Metering stelle ein weiteres unverzichtbares Instrument dar, um das regenerative Energieangebot und die Nachfragestruktur in Einklang zu bringen. Beide Felder erforderten klare Rahmen- und Förderschwerpunkte von Bund und Ländern.

Förderung gefragt

In dem Papier fordern die Verfasser auch finanzielle Unterstützung. So könnten etwa Kommunen mit angespannter Haushaltslage oder unter Haushaltsvorbehalt Maßnahmen zur Energiewende im Bereich der freiwilligen kommunalen Selbstverwaltung nicht realisieren. Hier sollen Bund und Länder durch finanzielle Unterstützung für Abhilfe sorgen. Ebenfalls finanziell unterstützt werden muss laut den Oberbürgermeistern die energetische Gebäudesanierung. Sie gehe bislang zu langsam voran, um die von der Bundesregierung gesetzten Ziele bis 2050 zu erreichen. Deshalb solle der Bund Förderprogramme, etwa durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), ausbauen und verstetigen und dies mit Programmen zur generationengerechten Sanierung von Wohnungen verbinden. Regional angepasste Verpflichtungen und Förderinstrumente sollen verhindern, dass Mieter, Vermieter oder Investoren überfordert werden. Außerdem sollen Städtebauforderungen stärker als bislang an die Erfordernisse der Energiewende, des Klimaschutzes und der Klimawandelrisiken angepasst werden. Dabei müssen nicht nur die Gebäudekennwerte, sondern auch die verkehrlichen und siedlungsstrukturellen Folgewirkungen des Städtebaus in Planung und Förderung berücksichtigt werden. Die Verfasser des Papiers fordern außerdem, dass Förderprogramme für die energetische Sanierung kommunaler Liegenschaften von Bund und Länder so ausgestaltet werden, dass sie auch von finanzschwachen Kommunen in Anspruch genommen werden können. Zudem sollen die Vorgaben seitens der EU, wie die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, mit einem konsistenten Fahrplan und klaren zeitlichen sowie technischen Vorgaben in nationales Recht umgesetzt werden.

Gemeinsam mit den Bürgern

Als eine weitere wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende betrachten die Oberbürgermeister die umfassende Beteiligung der Bürgerschaft und der Wirtschaft. Neue Partizipationsformen sollen es ermöglichen, dass Menschen sich überall und systematisch an der Finanzierung des Netzausbaus beteiligen können. Da sie hinsichtlich der Bürgerbeteiligung einen bedeutenden Beitrag leisten könnten, solle die Bundesregierung die Kommunen noch stärker an der Netzentwicklungsplanung und bei Auktionsverfahren sowie beim Konzept der energetischen Stadtsanierung, dem Umbau der Mobilitätssysteme sowie bei neuen Rechtsvorgaben für die naturschutzrechtliche Kompensation von Eingriffen in die Natur und Landschaft politisch und rechtlich beteiligen.

„Dadurch, dass die Menschen in unseren Kommunen an einem nachhaltigen Energiesystem teilhaben, verstärkt sich ihre Identifikation mit der Kommune merklich. So können wir die Energiewende zum Anlass nehmen, um grundlegend über die Zukunft unserer Kommunen zu diskutieren und ressortübergreifende Visionen für morgen zu entwickeln.“ Die Oberbürgermeister fordern außerdem, dass der Bund die Energieberatung stärker finanziell unterstützt und deren Ausbau fördert, da sie sich unter anderem als eine Maßnahme zur Senkung der Energiekosten für einkommensschwache Haushalte bewährt habe.

Um die Energiepolitik von Bund, Ländern und Kommunen zu verbessern, sprechen sich die Verfasser in dem Papier für die Erstellung eines Aktionsplans zur Umsetzung der Energiewende aus. Diesen solle die Bundesregierung mit Beiträgen von Ländern, Kommunen und Wirtschaft erarbeiten.

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

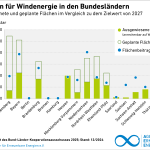

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...

Schleswig-Holstein: Forschungszentrum für Leistungselektronik geplant

[06.01.2026] Schleswig-Holstein will am Campus der HAW Kiel ein neues Forschungszentrum für Leistungselektronik errichten und dafür bis zu 15,28 Millionen Euro bereitstellen. Das Vorhaben soll Forschung, industrielle Anwendung und Technologietransfer im Kontext der Energiewende bündeln. mehr...

BSI: Richtlinie für Smart Meter Gateways überarbeitet

[19.12.2025] Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Technische Richtlinie TR-03109-6 für die Administration von Smart Meter Gateways überarbeitet. Die neue Version 2.0 wird mit der nächsten Zertifizierung der Gateway-Administrator-Systeme ab 2027 verbindlich. mehr...

Stadtwerke Lübeck: Umfrage zu Investitionen in Energiewende

[17.12.2025] Die Bereitschaft zu staatlichen Investitionen in die Klimaneutralität ist in Deutschland tief gespalten. Eine repräsentative Umfrage zeigt zugleich, dass viele Bürgerinnen und Bürger klare Prioritäten bei Infrastrukturprojekten erwarten und kommunalen Unternehmen dabei eine zentrale Rolle zuschreiben. mehr...