WeimarKlimaschutz mit Sonnenenergie

Herr Bürgermeister, welche Rolle spielt die Solarenergie als Baustein der Energie- und Klimaschutzstrategie der Stadt Weimar?

Gestatten Sie mir, zunächst einige Worte zur Entwicklung der Energieerzeugung und Nutzung in der Bundesrepublik voranstellen. Deutschland verfolgt gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten der EU das Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf maximal zwei Grad Celsius zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund hatte die Bundesregierung im Jahr 2007 das „Integrierte Klimaschutz- und Energieprogramm“ beschlossen und mit dem „Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“ 2008 eine langfristige Gesamtstrategie vorgelegt. Hauptziel der Bundesregierung ist es, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 um 40 Prozent zu senken, der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch soll bis 2020 bei 18 Prozent liegen. Darüber hinaus soll der Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 um zehn Prozent gesenkt werden. Die Kommunen spielen eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz, im Sinne der Aufforderung „global denken, regional handeln“. In den Städten liegen große Potenziale zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Sie haben eine wichtige Vorbildfunktion und machen den Klimaschutz für die Bürger erlebbar. Unter diesen Maßgaben hat die Stadt Weimar im Januar 2009 die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes beschlossen, das insbesondere die Bereiche Strom, Wärme und Kälte betrachtet. Die Bedeutung der Solarenergie wird unterstrichen durch sieben weitere Beschlüsse zur effektiven Nutzung alternativer Energien, die der Stadtrat seit 2007 getroffen hat. Im Vorhaben „Integriertes Klimaschutzkonzept Strom, Wärme, Kälte“ werden der Stand der Energieerzeugung und der Energiebedarfsdeckung in Weimar analysiert. Dabei werden die Potenziale der erneuerbaren Energien – Photovoltaik, Solarthermie, oberflächennahe Geothermie, Wasserkraft, Windkraft, Wärme aus Abwasser und Biomasse – im Stadtgebiet ermittelt und die Möglichkeiten der Ablösung herkömmlicher Energieträger durch erneuerbare Energien untersucht. Im Klimaschutzkonzept werden zudem Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Energieeffizienz aufgezeigt.

Welche Erkenntnisse hat die Stadt aus der Potenzialanalyse gewonnen?

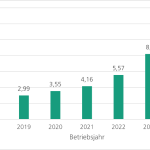

Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass die Nutzung der Sonnenenergie für Weimar in Zukunft eine ganz besondere Rolle spielen kann. Mit Stand November 2010 existieren innerhalb des Stadtgebietes etwa 165 Photovoltaikanlagen, die elektrischen Strom ins öffentliche Netz einspeisen und nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert werden. Der Zubau an installierter Leistung entwickelte sich rasant, von etwa 1.000 kWp (Kilowatt-Peak) im Jahr 2009 auf 2.750 kWp im Jahr 2010. Bei realistischer Beachtung aller technischen, wirtschaftlichen und denkmalschutzrechtlichen Einschränkungen können bis zum Jahr 2020 etwa zehn Prozent des Stromverbrauchs und rund 1,5 Prozent des Wärmebedarfs in Weimar durch Solarenergie erzeugt werden. Wenn man vom heutigen Stand ausgeht, bedeutet das eine Verfünffachung der Stromerzeugung aus Sonnenlicht und die 15-fache Erzeugung von Wärmeenergie aus Solarthermie gegenüber dem Jahr 2008. Stolz sind wir auf unsere zwei Bürgerkraftwerke mit einer Leistung von etwa 35 kWp.

„Solarenergie kann für Weimar künftig eine besondere Rolle spielen.“

Weimar hat sich außerdem mit mehreren Projekten am 1.000-Dächer-Programm Photovoltaik der thüringischen Landesregierung beteiligt. Welche Projekte wurden konkret umgesetzt?

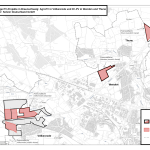

Die Stadtverwaltung hat seit 2009 alle städtischen Immobilien – immerhin etwa 250 – auf ihre Tauglichkeit für Photovoltaikanlagen auf den Dächern untersucht. Wie nicht anders zu erwarten war, sind hierfür alle Immobilien geeignet, die in den vergangenen Jahren saniert wurden, da eine Solaranlage mindestens 25 Jahre genutzt werden kann. 15 Immobilien können sofort für die Errichtung von Solaranlagen freigegeben werden, davon werden einige ausgeschrieben, um weitere Bürgerkraftwerke zu errichten. Bei einigen wird aber die Stadt selbst investieren und die Anlagen betreiben. Das 1.000-Dächer-Programm wird helfen, deren Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dies ist im Übrigen stets Voraussetzung für unsere Investitionsentscheidungen: Ökologie und Ökonomie müssen gegeben sein. Darüber hinaus hat das 1.000-Dächer-Programm in den vergangenen drei Jahren acht Investoren dazu animiert, Photovoltaikanlagen in Weimar zu errichten.

Inwiefern hat das Förderprogramm den Ausbau erneuerbarer Energien in Weimar beschleunigt?

Durch die Förderung von 20 Prozent der Gesamtkosten ist das 1.000-Dächer-Programm ein attraktives Angebot des Freistaates Thüringen für die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen. Wie erwähnt, werden in Weimar derzeit acht weitere Anlagen gebaut beziehungsweise geplant, die diese Förderung zur Finanzierung nutzen wollen. Davon sind allein fünf im Jahr 2011 beantragt worden.

Wie profitieren die Bürger, Unternehmen und die Verwaltung selbst von den umgesetzten Projekten?

Sie haben selbstverständlich Recht: Allein einer guten Statistik wegen wird dieser Aufwand nicht betrieben. Sind wir einmal ehrlich: Der ökologische Nutzen ist nicht allein ausschlaggebend für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung alternativer Energien. Es muss sich auch wirtschaftlich lohnen. Dies gilt gleichermaßen für Bürger, Unternehmen und die Verwaltung. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern: Das Bürgerkraftwerk, welches auf unserem neuen Gefahrschutzzentrum von einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) errichtet wurde, leistet etwa 27 MW. Der ökologische Nutzen liegt bei einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes um rund 270 Tonnen. Der ökonomische Nutzen durch die Einspeisevergütung wird bei etwa zwölf Prozent Rendite liegen. Ich bin mir sicher, dass die GbR, die ja aus ökologisch orientierten Bürgern besteht, daraus Gelder für eine weitere Anlage ansparen wird. Die erneuerbaren Energien sichern und schaffen zudem neue Arbeitsplätze. Zwar werden in Weimar keine Solarmodule oder Teilkomponenten erzeugt, aber die Handwerksbetriebe bauen diese Anlagen und haben damit in den vergangenen Jahren neben anderen wichtigen Industriepartnern dazu beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit in Weimar auf circa acht Prozent zurückgegangen ist.

Welche Prognose haben Sie für die Zukunft, sind weitere Photovoltaikprojekte geplant?

Das Klimaschutzkonzept der Stadt Weimar weist ein hohes Potenzial für die Stromerzeugung aus Sonnenenergie aus, vor allem in Gebieten mit dichter Bebauung und/oder mit einem hohen Anteil an Flachdächern. Das Gesamtpotenzial für alle Dachflächen beträgt 60 Gigawattstunden pro Jahr. Dies entspricht etwa 48 Prozent des Gesamtstromverbrauchs in Weimar. Nun sind wir aber keine Fantasten, die theoretischen Möglichkeiten werden in der Praxis durch Faktoren eingeschränkt, die andere Prioritäten setzen. Wir wollen aber alle Anstrengungen unternehmen, um unser Ziel zu erreichen, bis zum Jahr 2020 etwa 10 bis 13 GWh an Photovoltaikstrom zu erzeugen. Dies wollen wir in jährlichen Maßnahmeplänen, die finanziell unterlegt sind, dokumentieren. Ich erinnere daran: Zurzeit werden in Weimar mit rund 165 Anlagen etwa vier Gigawattstunden Strom erzeugt. Wir müssen also insbesondere größere Photovoltaikanlagen in den Fokus stellen. In Weimar vereinen die fünf größten Anlagen – von denen vier im vergangenen Jahr ans Netz gingen – bereits fast 50 Prozent der gesamten installierten Leistung. Die Richtung stimmt also.

RWE: PV-Anlagen an der A44n in Betrieb genommen

[16.12.2025] Entlang der Autobahn A44n im Rheinischen Revier hat RWE mehrere großflächige Photovoltaikanlagen mit zusammen 86,5 Megawatt peak in Betrieb genommen. Die Anlagen entstehen auf rekultivierten Flächen des Tagebaus Garzweiler und sollen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. mehr...

Fraunhofer ISE: Eigenverbrauch von Solarstrom steigt

[05.12.2025] Der Eigenverbrauch von Solarstrom hat in Deutschland deutlich zugelegt und erreichte 2024 einen neuen Höchststand. Forschenden des Fraunhofer ISE ist es gelungen, den Eigenverbrauch erstmals systematisch zu quantifizieren. mehr...

Pößneck: PV-Anlage auf denkmalgeschütztem Gebäude

[01.12.2025] Am Museum642 in Pößneck produziert eine neue Photovoltaikanlage Strom, ohne das denkmalgeschützte Gebäude nach außen zu verändern. Die Anlage liegt verborgen im Innenhof und soll den Energiebedarf des Museums senken. mehr...

Berlin: Fünftes Solarpaket vereinbart

[20.11.2025] Reinickendorf und die Berliner Stadtwerke bringen das fünfte gemeinsame Solarpaket auf den Weg und erweitern die Photovoltaikleistung auf öffentlichen Dächern. Bis Mitte 2026 sollen zehn neue Anlagen mit zusammen 827 Kilowatt ans Netz gehen. mehr...

Schkölen: PV-Anlage stellt Regelenergie bereit

[18.11.2025] Eine PV-Freiflächenanlage von Enerparc ist erstmals in Deutschland für die Sekundärregelleistung präqualifiziert worden. Das Projekt von Entelios, Sunnic und 50Hertz zeigt, wie Photovoltaik künftig aktiv zur Netzstabilisierung beitragen kann. mehr...

Zeithain: Baustart von Solar-Batterie-Kombiprojekt

[18.11.2025] In Zeithain entsteht ein Kombiprojekt aus Solarfeld und Batteriespeicher, das den intelligenten Ausbau erneuerbarer Energien demonstrieren soll. SachsenEnergie meldet den Start der Bauarbeiten für eine 20-Megawatt-PV-Anlage, die später um einen leistungsstarken Speicher ergänzt werden soll. mehr...

Frankfurt am Main: Solarstrom-Offensive für Mieter

[11.11.2025] Mainova und die ABG Frankfurt Holding wollen ihre Zusammenarbeit beim Mieterstrom deutlich ausbauen. In den kommenden Jahren sollen auf den Dächern der ABG-Liegenschaften Photovoltaikanlagen mit zusätzlichen 30 Megawatt peak entstehen – viermal so viel wie bisher. mehr...

Braunschweig: Vier PV-Projekte in Planung

[10.11.2025] In Braunschweig sind vier neue Photovoltaikprojekte geplant, die Strom für rund 30.000 Haushalte liefern sollen. mehr...

Stadtwerke Schwäbisch Hall: Start von Bürgerbeteiligung für PV-Anlage

[07.11.2025] Ab 12. November 2025 können sich Bürgerinnen und Bürger an der größten Photovoltaikanlage der Stadtwerke Schwäbisch Hall beteiligen. Das Projekt Steinäcker verfügt über 10,8 MWp Leistung und ein Beteiligungsvolumen von 1,4 Millionen Euro. mehr...

Tübingen: Solarthermie-Park Au eröffnet

[04.11.2025] In Tübingen ist die dritte größte Solarthermie-Freiflächenanlage Deutschlands in Betrieb gegangen. Die Stadtwerke Tübingen versprechen sich davon jährlich rund sechs Millionen Kilowattstunden klimafreundliche Fernwärme. mehr...

Salzwedel: PV-Anlage auf denkmalgeschütztem Gebäude

[31.10.2025] In Salzwedel wurde auf dem denkmalgeschützten Bürgercenter innerhalb von nur zwei Wochen die Grundlage für eine Photovoltaikanlage geschaffen. Das Projekt zeigt, wie sich Klimaschutz und Denkmalschutz durch schnelle Abstimmung und sensible Planung vereinen lassen. mehr...

Schwerin: Neue PV-Anlage im Industriepark

[24.10.2025] Die Stadtwerke Schwerin haben im Industriepark Schwerin eine neue Photovoltaikanlage mit 10,27 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Sie soll rund 4.000 Haushalte mit Strom versorgen und vereint Energiewende und Artenschutz auf einer Fläche von zehn Hektar. mehr...

Solarförderung: Mehrheit ist für Beibehaltung

[23.10.2025] Eine deutliche Mehrheit der Eigenheimbesitzer in Deutschland will die Solarförderung beibehalten. Laut einer Umfrage im Auftrag von Green Planet Energy lehnen 62 Prozent den Plan ab, die Unterstützung für Dachanlagen zu streichen. mehr...

TWL Technologie: Fachbetrieb kühlt und heizt mit PVT-Anlage

[22.10.2025] Der SHK-Betrieb Mussenbrock heizt und kühlt seine Büros und Werkstatt in Harsewinkel jetzt vollständig mit erneuerbarer Energie. Dafür lieferte TWL Technologie eine PVT-Anlage samt Speicher, die mit Wärmepumpe und Kühldecken zu einem hocheffizienten Gesamtsystem kombiniert wurde. mehr...

Münster: Baubeginn von Agri-Solarpark

[20.10.2025] In Münster-Amelsbüren hat der Bau des ersten Agri-Solarparks der Stadt begonnen. Auf über 13 Hektar entstehen Photovoltaikanlagen, die künftig die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB mit regionalem Grünstrom versorgen sollen. mehr...